Б. Л. Пастернак, 1924

Какие бы не предлагались критерии для различения научных школ, важнейшими особенностями каждой школы, ее отличительными чертами – наряду с другими – будут всегда стиль мышления, присущий создателю школы, и характер его отношений с последователями и коллегами. И если первая особенность школы, как правило, достаточно отчетливо запечатлевается в письменных источниках, то о второй мы узнаем обычно из источников устных, причем не так уж и часто. Между тем, атмосфера общения внутри школы – вещь чрезвычайно важная. По влиянию на распространение идей школы, очевидно, не менее важная, чем роль опубликованных текстов.

Об атмосфере григорьевской школы, о тех, говоря словами Пастернака, «воздушных путях», по которым отправлялись в научное сообщество идеи Андрея Александровича. Мне в 60-е годы несколько раз приходилось слышать рассказы Д. Л. Арманда и М. И. Будыко. Был я и свидетелем поучительных событий. Вот что помню наиболее ярко.

В 1963 году Давид Львович Арманд отправил меня, стажера, только что принятого в Институт географии, на учебу в Ленинград – в Главную геофизическую обсерваторию, директором которой был тогда Михаил Иванович Будыко. Мне предстояло осваивать там геофизические подходы к изучению ландшафта. Разумеется, готовясь к поездке, я принялся перечитывать классические работы Григорьева, Будыко и Арманда о связях растительного покрова и других компонентов ландшафта с климатом. Обнаружились некоторые противоречия, как казалось, мнимые. За разъяснениями я обратился к Давиду Львовичу. Времени для беседы у него было очень мало, он только успел мне сказать, что ряд суждений Андрея Александровича о радиационных рубежах считает ошибочными.

И к Григорьеву, и к Будыко, и к Арманду с первых лет учебы в МГУ я испытывал глубочайший пиетет. Я и помыслить не смел тогда, что кто-либо из них может ошибаться. Так и уехал в Ленинград с чувством некоторой неловкости.

Михаил Иванович сразу дал мне интереснейшее задание – собрать и обобщить новые сведения о зональных величинах продуктивности растительного покрова, о количестве почвенной органики и о других параметрах биологического круговорота для статьи, задуманной им вместе с Андреем Александровичем.

Многие из нужных материалов я собирал в Москве и однажды, посчитав их более или менее подготовленными, робея, впервые пришел к Андрею Александровичу. Ведь мне приходилось в Институте слышать о вспыльчивом, «персидском» характере Григорьева. Андрей Александрович посмотрел материалы, взял небольшой лист бумаги и принялся что-то писать, затем с улыбкой протянул листок мне. Это была рекомендация. Мне предлагалось представить собственную статью в «Доклады Академии наук». Я оторопел, ушел смущенный, поскольку никакой статьи в «Доклады» представлять не собирался – я ведь только исполнял тогда замысел и поручение Михаила Ивановича. Но конечно же, запомнил щедрость, мягкость, доброжелательность Андрея Александровича.

Потом у меня была возможность и необходимость подробно поговорить об этих материалах с Михаилом Ивановичем. Объясняя построение готовящейся статьи, он очень тепло рассказывал мне о своей работе с Андреем Александровичем. И вдруг спросил: «А как поживает Давид Львович? И по-прежнему ли столь же остер на язык, блестящ, неотразим и конструктивен в своих критических речах? Помню, – сказал Михаил Иванович, – нам тогда с Андреем Александровичем очень от него доставалось».

Позже от Давида Львовича я узнал – имелись в виду его выступления на теоретическом семинаре в Институте географии еще в 40-х годах, когда он, будучи, вероятно, младшим научным сотрудником, подверг серьезной критике взгляды своего директора – теорию радиационных рубежей и представления об интенсивности физико-географического процесса.

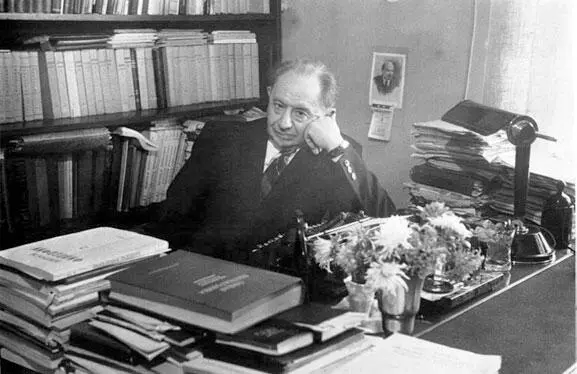

В рабочем кабинете. 1953 г.

С «дискуссией» – травлей Андрея Александровича, развернутой после лысенковской сессии ВАСХНИЛ, те семинары не имели ничего общего ни по стилю, ни по сути дела. Я вполне почувствовал это, когда готовил к печати стенограммы тогдашних выступлений Давида Львовича [5]. Дело в том, что Андрей Александрович не только сердился на молодого коллегу. А так оно и было, я знаю об этом от самого Давида Львовича. В сердцах, директор советовал Давиду Львовичу никогда не заниматься теорией физической географии. Но, остыв от гнева, исправлял свои труды. Тем более, что как мы видим теперь из опубликованных стенограмм, Давид Львович предлагал очень полезные уточнения к теориям мэтра. Вплоть до конкретных формулировок.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Наиль Выборнов - Метро 2033 - На пепелищах наших домов [litres]](/books/399332/nail-vybornov-metro-2033-na-pepelichah-nashih-domo-thumb.webp)