Л. Р. Серебряный, начало 1960-х годов.

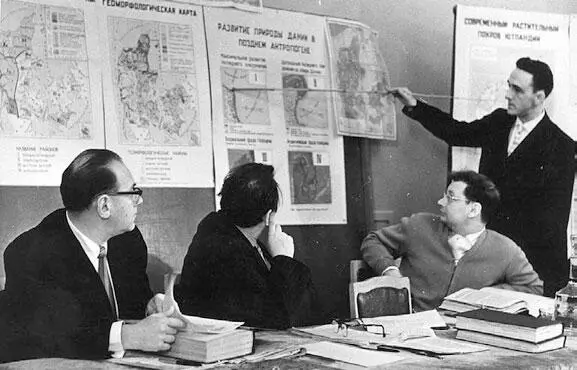

Защита кандидатской диссертации, 1964 г.

Дома его можно было видеть либо консультирующим кого-то по телефону, либо склоненным за письменным столом. По этому поводу его дочь-дошкольница говорила: «У моего папы одно хобби – сидеть за столом» (правда, насчет его хобби она явно заблуждалась, это была его основная работа).

Получая базовое географическое образование на кафедре картографии географического факультета, он одновременно учился на романо-германском отделении филологического факультета МГУ. Естественно, что свободно читая на восьми языках, он смог широко ознакомиться и с достижениями западных школ.

Природная способность Леонида Рувимовича к освоению языков – это вообще отдельная тема, достойная большой статьи. Я лишь приведу два ярких примера. Как-то работая в Грузии, мы заехали в Тбилиси и решили заглянуть в гости к общему знакомому. Трудность заключалась в том, что точно помня его многоэтажный дом, мы абсолютно не могли вспомнить не только номер квартиры, но даже номер подъезда. И, как назло, не у кого было спросить его точный адрес. И вдруг, зайдя в очередной подъезд дома и взглянув на почтовые ящики, Леонид Рувимович абсолютно точно определил квартиру нашего товарища. Оказывается, во время экспедиции он выучил грузинский алфавит, рассматривая дорожные указатели, винные этикетки и крышки консервных банок. Естественно, для него не составило большого труда прочитать грузинскую фамилию на дверце ящика с соответствующим номером квартиры.

Другой случай произошел на Шпицбергене, когда мы встретились с норвежской экологической экспедицией. Первоначально беседа велась на английском. Вдруг один из норвежцев запутался с подбором нужного слова и по-норвежски обратился за помощью к соседу. Слово, видимо, было действительно весьма редкое и затянувшуюся паузу нарушил Леонид Рувимович, подсказав и само норвежское слово, и его английский эквивалент. На свои удивленные возгласы норвежцы получили еще более удивительный ответ: «Извините, но я по-норвежски говорю намного лучше, чем по-английски». Надо было видеть, с каким уважением они стали относиться к этому загадочному немолодому и небритому русскому профессору. Да еще и одетому в весьма специфический костюм, важными элементами которого были ватник и болотные сапоги.

Важным этапом становления Л. Р. Серебрянного как ученого оказался период 1960-х – начала 1970-х годов, когда его внимание было сконцентрировано на изучении природных событий, происходивших на Русской равнине в позднем плейстоцене и голоцене. Существенным вкладом Леонида Рувимовича в разработку данной проблемы явилась монография «Динамика покровного оледенения и гляциоэвстазия в позднечетвертичное время» (М.: Наука, 1978), написанная по материалам его докторской диссертации. Часто обращаясь к этому периоду своей жизни, Леонид Рувимович выделял несколько моментов, определивших направление его дальнейших работ.

Экспедиция на легендарном ледоколе «Красин», 1984 г. Серебряный в последнем ряду седьмой справа, пятый справа – В. С. Корякин.

На разрезе у археологов, Сергиево-Посадский район, 2000 г. Справа стоит Р. Г. Грачева.

Определяющим он считал знакомство с опытом палеогеографических исследований в Прибалтике, Белоруссии, Карелии, Ленинградской области, где в те годы возникло несколько крупных научных центров, проводивших широкомасштабное планомерное многолетнее изучение этих регионов. Собравшиеся в этих центрах молодые энергичные ученые смело внедряли в практику исследований самые современные методы, широко использовали передовой зарубежный опыт. Принимая участие в этих работах и полевых семинарах, Леонид Рувимович убедился в преимуществах комплексного подхода, успешно сопоставляя собственные результаты с материалами коллег, полученными другими методами. Леонид Рувимович считал крайне важным, что во время этих работ он встретил много единомышленников, которые, тесно взаимодействуя, формировали необходимую для развития науки среду. Многие знакомства тех лет переросли в настоящую дружбу, продолжавшуюся до последних дней Леонида Рувимовича. Расцвет научного творчества Л. Р. Серебрянного пришелся на 1970-е – 1980-е годы, когда ему удалось на высочайшем для того времени уровне провести комплексные исследования горно-ледниковых районов Кавказа, Тянь-Шаня и Шпицбергена.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Наиль Выборнов - Метро 2033 - На пепелищах наших домов [litres]](/books/399332/nail-vybornov-metro-2033-na-pepelichah-nashih-domo-thumb.webp)