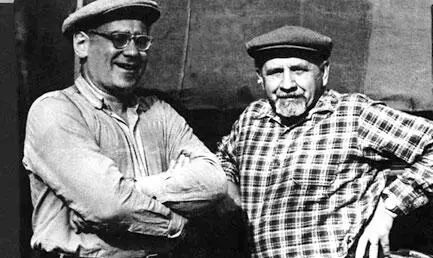

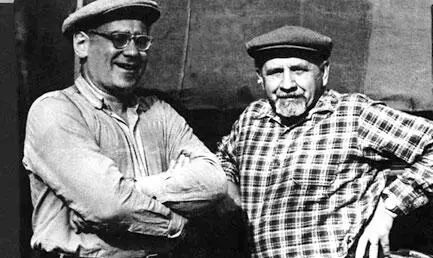

Организаторы экспедиций «по меридиану», слева ЕМ. Зингер.

Еще будучи студентом, Г. Д. Рихтер стал научным сотрудником Географического института и участвовал в экспедициях (в Большеземельскую тундру, на Кольский полуостров, Южный Урал). Свои впечатления об экспедициях он докладывал на научном студенческом кружке, где был председателем.

После окончания в 1924 г. Географического института Г. Д. Рихтер на несколько лет глубоко погрузился в исследования Кольского полуострова и озера Имандра, начатые им еще в 1922 г. За 1926-1939 гг. этим объектам было посвящено почти 30 научных и научно-популярных публикаций, что составило около 3/4 вышедших в этот отрезок времени статей.

Г. Д. Рихтер оказался одним из первооткрывателей древних следов пребывания человека на Кольском полуострове. В 1925 г. на песках Большого Оленьего острова он (вместе с географом С. Ф. Егоровым) обнаружил человеческие кости, которые заинтересовали археологов и стимулировали несколько археологических экспедиций на Кольском полуострове. Обнаружил Рихтер случайно и проявления металлогении (Ф. 174), что подтверждено его воспоминаниями о Кольском полуострове и о выдающемся ученом-организаторе А. Е. Ферсмане ( http://arctic.org.Ru/2000/htm).

«В течение трех лет (1925-1927) я руководил работами Имандровской экспедиции Мурманской биологической станции, которая занималась комплексным изучением бассейна озера Имандра. Так как подробной карты озера в то время еще не было, приходилось производить глазомерную съемку, с которой я шаг за шагом обошел всю береговую линию озера (около 1000 км), проводя попутно наблюдения по морфологии и строению берегов… Съемка озера Имандра была закончена, и я всегда пользовался случаем проверить на местности увязку планшетов и привязать наши горные маршруты к карте озера. С этой целью мы отправились по окрестным вершинам, с которых открывался широкий обзор озера, и можно было взять засечки буссолью на приметные точки берегов. На одной из посещенных вершин магнитная стрелка буссоли показала сильную магнитную аномалию, причина которой меня заинтриговала, и я собрал серию образцов…

Вернувшись в Ленинград, я, по установленному обычаю, зашел к А. Е. Ферсману, чтобы рассказать ему о проведенных исследованиях, и, конечно, сообщил ему об обнаруженной магнитной аномалии… Он очень внимательно рассмотрел образцы через складную лупу и радостно воскликнул: «Батенька мой, да ведь это замечательно! Такое сочетание ультраосновных пород с щелочными известно пока только для Южной Африки. А там с ним связан целый ряд ценнейших полезных ископаемых. Вот здесь, – указал он, – следы меди и никеля!»

Через несколько дней группа сотрудников Ферсмана отправилась в Монче-губу и произвела там минералогическую разведку, а в следующем году там уже работали партии геохимиков и минералогов».

За работы на Кольском полуострове Г. Д. Рихтеру в 1928 г. была присуждена малая серебряная медаль Географического общества.

Необычными впечатлениями была наполнена первая зарубежная поездка Гавриила Дмитриевича в 1956–1957 годы в составе Антарктической экспедиции на научно-исследовательском судне «Обь». Три общие тетради дневников морской антарктической экспедиции содержат аккуратные ежедневные записи. К сожалению, сейчас, когда существует много разных книг и об Антарктиде, и о путешествиях по океанам, записи не содержат ничего нового. Результатом путешествия в Антарктиду стали статьи об ее оазисах (1958), о процессах денудации (1960) и несколько неопубликованных заметок.

Стоит напомнить об одной сфере деятельности Г. Д. Рихтера, которой он посвятил более полувека – изучение снега. Он один из первых обратил внимание на важную роль снежного покрова в природе и хозяйстве. Его идеи легли в основу комплексной дисциплины – снеговедения, включающей в себя географическое, физическое, ландшафтное, структурное снеговедение, зимоведение, и в общую науку о льдах и снегах – гляциологию (Мурзаев, Нефедьева, 1988).

Вероятно, интерес к анализу влияния снега на природные процессы возник у молодого Рихтера в 1920-е годы во время полевых работ на Кольском полуострове. В конце 1930-х годов Г. Д. Рихтер уже обучал проведению зимних снегомерных работ студентов МОПИ, наблюдал за снегом (вместе с Л. Д. Долгушиным, который отмечает 100-летний юбилей!) в районе Печоры; на подмосковной станции Института географии «Зеленая слобода» организовал наблюдения за снеготаянием, участвовал в проведении первого совещания по изучению снега.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Наиль Выборнов - Метро 2033 - На пепелищах наших домов [litres]](/books/399332/nail-vybornov-metro-2033-na-pepelichah-nashih-domo-thumb.webp)