Некоторые принципиально важные теоретические положения были сформулированы Юлием Григорьевичем в докладе на конференции в Обнинске в сентябре 1978 г. В последующие годы они частично воспроизводились в других его публичных выступлениях. В этом докладе он выступил не только как глубокий теоретик, но и как методолог географии: «Единство науки требует преодоления естественной асинхронности развития отдельных отраслей знания; иначе сложившиеся диспропорции могут исказить объективную научную картину реального мира, что неизбежно отразится и на практической деятельности людей. Конкретным примером таких диспропорций служит история изучения проблем взаимодействия природы и общества и экологии человека. Одним из факторов, приведших к отставанию научного знания в экологии, явилось общее отставание научного синтеза и синтезирующих наук. Поэтому, на наш взгляд, полезно попытаться выделить основные, самые общие причины этого отставания на примере одной из синтетических наук. География – одна из древнейших наук такого плана, и не случайно, столь злободневные сейчас экологические проблемы долгое время обсуждались в географических кругах, и был даже выдвинут тезис, что география и есть «экология человека» (Barrows, 1925)» [37].

Далее было выдвинуто очень важное и не получившее должного распространения и развития положение об апориях географии: «Согласно наиболее распространенному мнению, причиной отставания географии был и остается ее характер как описательной науки (по известной дихотомии идеографические – номотетические науки). На наш взгляд, и ранее это деление относилось к методическим особенностям географии; ныне при развитии общей теории систем и широком использовании системной ориентации в географии, создании новых средств сбора, хранения и обработки массовой информации и создания геоинформационных систем, «описание» стало одной из стадий географического анализа и не может претендовать на роль обобщенной характеристики науки или стать серьезной методологической трудностью – «апорией» на пути развития географии. Реальные апории современной географии определяются более глубокими свойствами изучаемых ею явлений и характером самой науки. В первом приближении можно выделить 3 апории: 1) единство географии; 2) хорология, или пространственный анализ, и география; 3) уникальность и типичность в географии» [38].

Не имея возможности донести до читателя мысли Юлия Григорьевича обо всех трех апориях, остановимся хотя бы на последней: «Третья апория связана с географическим преломлением общенаучной проблемы множественности и единичности, которая нашла отражение в дискуссиях о типичности и уникальности объектов, изучаемых в географических науках… Наиболее логичным представляется использование уже сложившегося в методике географии сочетания индивидуального и типологического подходов – анализа тренда и остатков регрессии – на языке математической статистики. Однако проблема осложняется тем, что по мере подъема по ступеням пространственной иерархии число объектов резко сокращается, и на высших ступенях мы приближаемся к единичному объекту: глобальной системе. К такого рода объектам уже не применимы стандартные процедуры научного анализа, и нам приходится действовать односторонне: изучать систему на базе взаимодействия ее составных частей. Поэтому столь ценны для науки первые данные по сравнительной планетологии, однако человечество пока еще остается уникальным объектом изучения и географии и всей науки. В заключение отметим, что в сравнении с апориями в математике и логике апории современной географии, на наш взгляд, связаны, прежде всего, с противоречиями нашего знания, что, возможно, облегчит их преодоление по мере расширения и углубления научного знания в целом» [39].

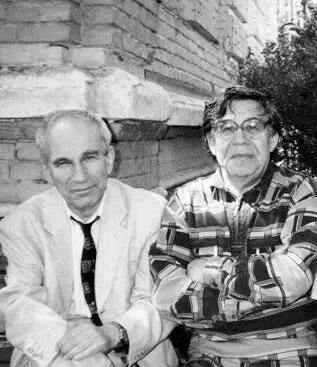

Ю. Г. Липец и В. А. Пуляркин (справа). Рязань, 2000 г.

«Болевые точки» были не только обозначены с исключительной четкостью. Были предложены многообещающие пути дальнейшего развития, в основе которого должна лежать рефлексия над теоретическими трудностями. Этой рефлексии крайне не хватает и сейчас. По прошествии героической революционной эпохи мы, увы, опять стали сильнее грешить «теоретической беззаботностью» по А. А. Борзову, и расплачиваемся за нее отсутствием заметного прогресса в развитии нашей науки, преобладанием частных результатов, не находящих естественного места в рамках стройных концепций. Отсутствие утопического проекта в современном обществе, стимулирующего стремление к совершенству («перфекционизм» стал словом презрительным), приводит к постыдному измельчанию всей интеллектуальной продукции, будь то литература или искусство, философия или наука, идеология или теология. Мы стремились вышвырнуть утопию вон, поскольку воспринимали ее как надувательство, как средство интеллектуального порабощения тоталитарным режимом. Между тем Ю. Хабермас, которого даже при крайней антипатии нельзя записать в лагерь фундаменталистов, сказал коротко и веско: «Когда высыхают утопические оазисы, ширится пустыня банальности и беспомощности» [40]. В осознании злободневности, по Хабермасу, историческое мышление неразрывно связано с утопическим.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Наиль Выборнов - Метро 2033 - На пепелищах наших домов [litres]](/books/399332/nail-vybornov-metro-2033-na-pepelichah-nashih-domo-thumb.webp)