Рисунок А. Д. Арманда.

А. В. Дроздов

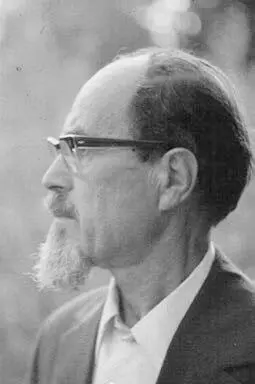

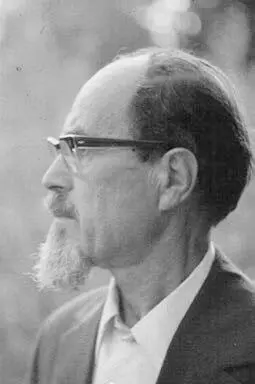

Давид Львович Арманд (1905–1976)

Физикогеограф, страновед, д.г.н.(1957), профессор (1963).

В Институте в 1940–1976 гг., зав. отделом физической географии (1960–1966)

Давида Львовича Арманда знают не только географы и не только в нашей стране. Его имя знакомо эсперантистам, конструкторам электродвигателей, любителям и организаторам туризма, лесоводам, агрономам, инженерам, конструирующим сельскохозяйственные машины, читателям популярных книг о проблемах природопользования, о географии прошлых и наших дней. И, конечно же, энтузиастам охраны природы.

За 36 лет работы в нашем Институте он сделал необычайно много. Институт обязан ему множеством достижений. И не только научных. Роль этого незаурядного человека в формировании творческой атмосферы, стиля общения, высоких стандартов работы чрезвычайно велика. В Институте он был моим первым и любимым учителем. Уверен, не только моим. В моей жизни его роль была особенной. После университета мне, выпускнику «зарубежки» [20], направленному в отдел физической географии Института, для включения в нормальную работу необходимо было набираться опыта полевых исследований, постановки и решения задач, основанных на оригинальном эмпирическом материале, а не только на литературных источниках. И Давид Львович сразу же занялся моим обучением – отправил меня на Курский полевой стационар Института, поручил несколько заданий по обработке экспериментальных данных, познакомил с приемами и методами такой работы. Он не жалел времени, чтобы показать мне как пользоваться логарифмической линейкой, пропорциональным циркулем, планиметром и многими другими простыми инструментами того времени.

В Эстонии на стационаре Вооремаа, 1974 г. Фото В. В. Мазинга.

Давиду Арманду около 20 лет.

Сам он виртуозно владел техникой камеральной работы. В моих глазах за письменным столом Д.Л. воплощал облик мыслителя, в котором, однако, присутствовали вначале смущавшие меня черты конторского служащего – во время работы он надевал нарукавники. Но вскоре я понял – это было просто органичное проявление его рационализма, нисколько не диссонирующее с рафинированным образом.

Его оригинальные тексты, рождавшиеся очень быстро, обладали глубиной, выразительностью и ясностью. Он был замечательным педагогом, блестящим лектором, тонким экспериментатором и интерпретатором, одновременно и теоретиком, и наблюдательным и проницательным полевиком. И очень доброжелательным человеком. Я сразу влюбился в него, прыгал вокруг как жизнерадостный щенок, возможно, досаждая своей слишком активно выражаемой привязанностью. Но со временем научился сдерживать свои восторги, беречь его время, заботиться о нем. Хотя в характере Давида Львовича было все делать самому, никого не обременяя своими нуждами – он штопал свои носки, стряпал еду, мыл полы.

Давид Львович был одарен многими и очень разными способностями. И хотя со времени его смерти прошло уже более 30 лет, многие его статьи и книги читают и студенты, и маститые ученые, их штудируют, ссылаются на них по сей день. Давид Львович всегда был устремлен вперед. Он предвидел развитие нашей науки. И выстроил основания и программы для множества перспективных направлений географических исследований.

Путь и творчество ученого, как и любого человека, определяется не только сочетанием способностей, но и судьбой. Вот самые краткие биографические сведения о Давиде Львовиче.

Давид Львович родился в апреле 1905 года в семье фабриканта, имевшего предка француза. Один из трех либерально настроенных сыновей фабриканта был отцом Давида Львовича. За другого вышла замуж служившая в этой семье гувернанткой Елизавета Федоровна Стеффен, принявшая фамилию Арманд. Под именем Инесса она стала известной деятельницей РСДРП, человеком, близким В. И. Ульянову-Ленину. Вообще, в те годы в подмосковном поместье деда-фабриканта Ельдигино (недалеко от нынешнего города Пушкино) его дети активно занимались отнюдь не эксплуатацией трудового народа, но либеральным просветительством и революционной работой, организовали даже подпольную типографию.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Наиль Выборнов - Метро 2033 - На пепелищах наших домов [litres]](/books/399332/nail-vybornov-metro-2033-na-pepelichah-nashih-domo-thumb.webp)