«Сейчас писателем стать легко. Просто надо чего-нибудь написать. Это раньше было трудно», – отмечал незабвенный душелюб и великий людовед Евгений Сазонов и был неправ. Ибо ещё Антон Павлович Чехов подчёркивал, что «стать писателем очень нетрудно. Нет того урода, который не нашёл бы себе пары, и нет той чепухи, которая не нашла бы себе подходящего читателя». Однако нельзя не вспомнить и слова великого Гленна Миллера о том, что «все хорошие авторы is текстов – отличные читатели». А также миллеровский совет: при интересе к тому или иному автору, взять каждое его произведение, изучить и стать жадным читателем всего, что можно найти.

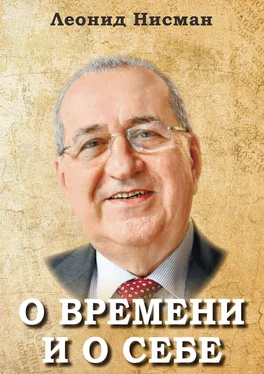

Леонид Нисман, безусловно, следует миллеровскому совету. Он не только пристально изучает всё, что ему важно и интересно, он старается приобщить других читателей к своим находкам. Кстати, о читателях, слушателях и прочих клиентах-реципиентах. Иные упрямцы пытаются лицемерно спорить, размахивая как флагом одним случаем, который произошёл с Леонидом Утёсовым в конце двадцатых годов. Явившись тогда в кабинет напевов Музтреста (студии грамзаписи ещё не существовало) в ответ на своё скромное желание записать пластинку, Утёсов услышал: «Кому она нужна? Кто её будет покупать?». И не замедлил с объяснением, ничтоже сумняшеся, дескать требуется она лишь ему и только в единственном экземпляре. Думаю, что мемуары тёзки Утёсова, который, подобно Леониду Осиповичу, обладает тягой к универсализму, к жанровым соединениям, к синтетическому подходу, и смог бы, наверное, с равным успехом стать филологом, музыкантом или актёром, прими он в юности иное решение, будут интересны многим и многим. Не исключено, что для кого-то они даже окажутся настольной книгой, я в этом почти уверен. Биографы Утёсова упоминали в сюжетах о «всесоюзном запевале» тирады из старинных одесских рецензий по поводу «смешняков и каламбурцев», «пьющих из маленького, но собственного стаканчика». Пожалуй, такие определения подходят и Леониду Нафтульевичу. Порукой тому его неиссякаемый оптимизм, искромётный юмор, задушевная готовность к любым капустникам.

Есть категория «исповедальной прозы», бывают мемуары «как на исповеди». А на главном немецком радио Deutschlandfunk периодически звучат выпуски новостей in einfacher Sprache, «на простом языке». Рассчитанные на то, чтобы оказаться доступными и понятными всем, вне зависимости от уровня знаний, возраста, степени любопытства и когнитивного восприятия, включая Форрестов Гампов или Робинзонов, впервые прильнувших к радиоприёмнику. Зачастую в заботах о высоком, интеллектуальном и элитарном мы забываем, что «ликбез» и лишённая снобизма функция культорга и массовика-затейника востребована и в наше кибернетическое время, которое совпало с эрой «клипового мышления».

Характеризуя почерк Леонида Нафтульевича, можно употребить слова «обстоятельность» и «дотошность». Видимо, памятуя о классических, отмеченных ещё Пушкиным и до сих пор никем не отменённых «лени и нелюбопытстве», что помножены на современное «клиповое мышление», о жизни после миллениума, которая, как выразился Сергей Владимирович Соловьёв – русский поэт и художник из Киева, живущий в Мюнхене, путешественник по Индии, лауреат «Русской премии» и финалист премии Андрея Белого, «существует на невероятной скорости, не соотносимой с возможностями речи, с невероятными кульбитами внутри каждой миллисекунды», Нисман старается рассказывать обо всём терпеливо, предметно, максимально доходчиво и подробно, искренне, не стесняясь повторов, дополнительных экскурсов, максимально облегчая людям неосведомлённым знакомство даже с прописным и безыскусным материалом, беря на себя фронт работ, который обычно маскируется репликой «гугл в помощь».

Приведу-ка я ещё одну цитату из Сергея Соловьёва: «О себе труднее всего говорить, проще говорить о другом. В большем мы хромаем, в интеллекте, в каких-то языковых сближениях с живой тканью жизни… И есть третья составляющая так называемая: детство или начало человека. Особенно она там зыбкая, когда формируется мир ребёнка и его первая встреча с большим миром, в который он входит, где смешиваются эти слои культуры и природы, и волшебства, и открытия миров».

Леонид Нисман – представитель поколения помнящего войну, закаленного горькими испытаниями, пережившего эвакуацию, теплушки, разбомблённые эшелоны – пишет не только о себе. И раз уж в книге мы видим в основном портретные is фотографии, давайте вглядимся в лица! Сколько достоинства и благородства в чертах деда – Марка Манухина, сколько общего со многими известными людьми той эпохи. Какой красотой светятся мать Нисмана и её сёстры! Поколение «детей войны» выросло не только на Маяковском. Оно прошло через конспективный и суровый стиль вождей, через куплеты Ильи Набатова и Владимира Коралли, песни Владимира Бунчикова, городские частушки и репризы Павла Рудакова. Подобно постмодернистам Нисман цитирует, но цитирует по-своему, бесхитростно и порой едва ли не избыточно: собственные книги, чужие строфы, стихи и песни – от реального и всем известного Митяева до киношного и не менее известного Велюрова и даже овеянного легендами акына Джамбула. Для него существенны и дороги многие события, которые кому-то могут показаться рядовыми, второстепенными, прикладными или слишком частными, альбомными, важными только для инсайдеров. С размахом и настойчивостью хрониста-летописца автор напоминает нам, что время Сталина-Хрущёва-Брежнева, это не только эпоха Набатовых или Джамбулов, это время Нисмана и всех тех губкинцев, о которых он пишет и о которых широкая публика узнаёт, возможно, впервые – именно благодаря ему, профессору Нисману.

Читать дальше

![Леонид Зайцев - Игры времени. Дилогия [СИ]](/books/391292/leonid-zajcev-igry-vremeni-dilogiya-si-thumb.webp)