Бутылка молока (кефира) с городской булкой – вот, кстати сказать, типовой советский завтрак (обед, ужин) на ходу. Однако и в бутылочном варианте приобретение не становилось легче. "Бутылку молока" в магазине тоже нужно было ещё удачно "поймать", а то и отстоять за ней ту же очередь.

Советское молоко в советской торговле, в любом виде долго не задерживалось. Оно и понятно: то молоко не имело счастливого свойства нынешних продуктов большой химии храниться годами – скисало на следующий день. Даже в холодильнике.

Правда, и прокисшее молоко не спешили выливать. Благодаря умению наших мам-кудесниц оно становилось очень вкусной простоквашей. Из этого забытого свойства молока (скисать) проистекало ещё одно выветренное из современного быта действо – кипячение. В эпоху разливного молока процедура последующего кипячения почиталась необходимой. Кипячение продлевало его жизнь. До нескольких дней.

Но процесс этот, весьма нехитрый с виду, таил сценарий коварного финала – закипающее молоко исподтишка вздымалось по кастрюле, коварно ускорялось и смачно выплёскивалось на плиту, норовя залить конфорки или спираль. По всей квартире тут же распространялся горьковатый запах несостоятельности «смотрящего».

А надзирать за тем, чтобы молоко не сбежало, тоже частенько доверялось нам. Это было достаточно азартное занятие с элементами игры. Правда, уследить за коварным продуктом удавалось не всегда и не всем – каждый из неудачливых стражей хорошо помнит горькую гарь сбежавшего молока. Ещё один из запахов нашего детства.

Коровье молоко считалось в те годы важнейшим (обязательным) компонентом полноценного детского питания. Им нас поили и дома, и в детском саду. От этого многие сверстники до сих пор помнят вкус неизбежных и жирных пенок, обязательно плавающих в каждом стакане и превращавших каждый акт пития в нелёгкое испытание. Любопытно, что многим моим сверстникам эти пенки навсегда отбили охоту к молоку.

Ещё до того, как была заучена ленинская фраза про учёбу, каждый малец в СССР уже знал наизусть не менее бессмертное четверостишие:

«Тот, кто пьёт молоко,

Будет прыгать высоко,

Будет бегать далеко

Тот, кто пьёт молоко!»

Оно оказалось пророчеством. Попрыгать и побегать в жизни детям той эпохи предстояло изрядно…

Гаджет из развитого социализма

Но вернусь к сбегающему молоку. На дворе-то, напомню, навязчиво маячила всевластная эра НТР. А оно – сбегало! Вот тогда лучшие умы напряглись в своих закрытых НИИ, и… Изобрели «сторож для молока».

За молоком, напомню, нужно было следить, не отвлекаясь. Вот тут-то и приходил на помощь «молочный сторож» – простенькая бляшка из гофрированного алюминия, которую клали на дно кастрюли (непременно нужной стороной!), чтобы в момент закипания она подала сигнал тревоги характерным постукиванием. Хотя «сторож» не гарантировал успешного окончания процесса – то стучал слишком тихо, то бестолковая хозяйка путала стороны – этот «гаджет» был опробован в каждом советском доме.

«Гаджет»? Гаджет! Сильно ошибается тот, кто думает, что жители Советского Союза не ведали культового слова XXI века.

Да, термин неясной этимологии, без которого немыслима современная разумная жизнь хомосапиенсов, отсутствует в советских словарях и энциклопедиях. Однако, несмотря на это, жители СССР всё же знали его. Хотя и соотносили совсем с другими «штучками».

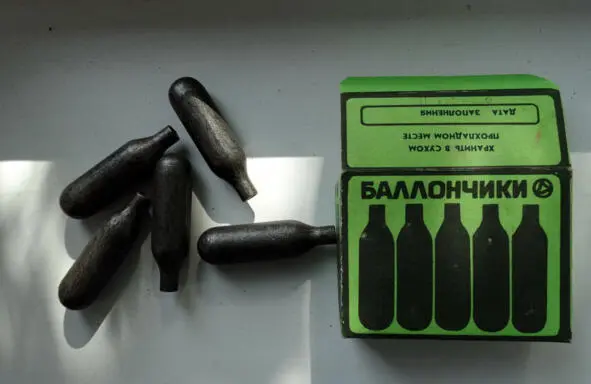

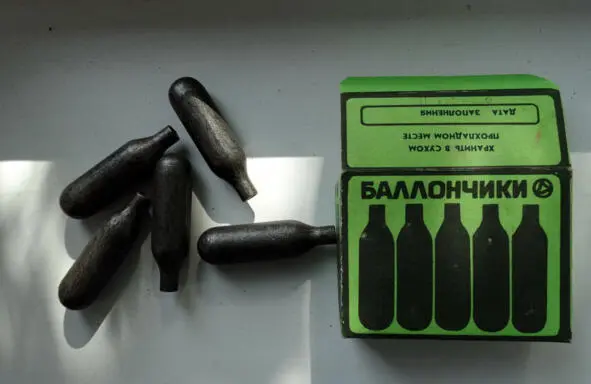

Баллончики для зарядки домашнего сифона.

Первое произношение заветного термина влетело в наши уши из уст незабвенного комиссара Жюва – обожаемого киногероя советской публики 1960-х годов. В одной из серий пародийной трилогии про Фантомаса, раскрывая перед своими дубоватыми подчинёнными технологические достижения, должные помочь полиции в борьбе с преступностью, незадачливый антагонист «чудовища» именует их «геджетами».

Все, кто видел фильм, конечно, помнят эти нелепые «третьи руки» и «стреляющие сигары». Хотя лукавые намёки французов на чудеса техники, которыми снабжали своего доблестного «007» британские киношники, и прошли мимо советского кинозрителя – Джеймса Бонда у нас знали только «в пересказах».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, на ЛитРес.

Читать дальше