И каждый раз, когда нравственные весы времени кренятся к прекраснодушному идеализму, каждый раз, когда стрелка этих весов доходит до красной черты оголтелого бизнесменства — на авансцену современности выступает вечный и юный Гончаров со своими неторопливыми раздумьями-советами, притчами-предупреждениями, историями-поучениями о том, что такое обломовщина, о том, что такое штольцевщина.

Обо всем этом думалось, пока разворачивался фильм "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" вернее сказать, так: подумалось, подумалось и отошло, отлетело, а захватило происходящее на экране, как живое, сиюминутное действие. Вероятно, прелесть этого фильма состоит в первую очередь в том, что, зная все предыдущие концепции "Обломова" проникнув в нетленный смысл работ русской революционно-демократической критики, связанных с этим романом, режиссер как бы растворил все это в живой ткани искусства, заставил нас поверить в живую плоть свершающегося на наших глазах. Олег Табаков давно уже не играл так совершенно наивно, так лукаво-мудро, так по-детски философично, так всерьез иронически, как сыграл он роль Ильи Ильича Обломова.

Думается, режиссер в этом фильме подошел к глубинной мысли Гончарова: и сама природа, и сама материнская любовь должны вкладывать высшую идею в свои творения. Просто породить, просто предоставить свои просторы, просто раскрыть свои объятия мало. Так можно создать лишь красивую, добротную, здоровую материю, но не дух. Дух, нравственность создаются тогда, когда добрая мать не просто пестует, но вкладывает первые зачатки гражданственности в кудрявую головку здорового, сытого ребенка…

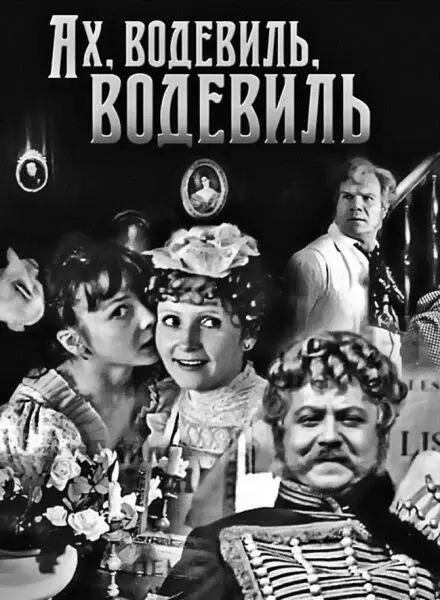

Афиша фильма «Ах, водевиль, водевиль…» (реж. Г. Юнгвальд-Хилькевич). 1980 год

В Обломове, как играет его Табаков, остались нетленными доброта и смутное осознание правды, нелюбовь к фальши, к казенщине, тоскливое недоумение, когда надо делать нечто несовместимое со здравым смыслом. В нем, в этом Обломове, остались народные черты — он близок к природе, он добр, он чист, — но все это никому не дарит радости. Можно сказать так: народные черты характера Обломова внешние, примитивные, как бы первородные, вне сознания, вне гражданской закалки… Истинная народность — в движении, в восстании против зла. Доброта же Обломова бесцельная, непроясненная и потому раздражающая…

"Негерой" Обломов, но "негерой" и Штольц — таков серьезный нравственный итог этого фильма… Когда-то казалось, что соединение Обломова и Штольца может дать полнокровного человека — доброго и делового, цельного и ласкового. Но нет, соединение двух одинаково "ненародных" этих характеров не даст народного типа. Вероятно, не механическая сумма "Обломов плюс Штольц" даст тип; тип, натуру народную создает движение революционной действительности, когда пассивная душевная честность Обломова претворится в действенную волю борьбы, когда холодная деловитость Штольца обернется разумным преображением мира.

Но "ненародность" Обломова, по замыслу авторов фильма, ближе к исправлению, нежели сухой прагматизм Штольца…

Фильм "Обломов" не экранизация классики, как это бывает нередко. Фильм "Обломов" — наш друг и помощник в нелегких размышлениях о том, как жить».

А вот как отреагировала на «Обломова» критик Е. Стишова: «"Обломов" — это был этап, конец главы. Раннее творчество под знаком свободы от идеологического консерватизма с вектором контркультуры отделилось от зрелого. "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" — единственная картина, где Михалков дает повод говорить о своем воплощенном идеале. Залитые ослепительным, Фаворским светом коленопреклоненные фигуры матери и сына перед иконой, истово и сладостно возносящие молитву, упоенные молитвой до счастливых слез, до самозабвения, — вот он, момент истины, явленный в вечном образе Мадонны с младенцем, в чистом облике замечательно точно выбранной актрисы Евгении Глушенко! Кому как — на мой вкус, в этом режиссерском откровении нет интимности и целомудрия истинной веры. Избыток изобразительности, избыток витальности вносит невольный обертон самодовольства, самолюбования, режиссерского нарциссизма. Михалков, уходя от изживших себя идеологем, от идеологии как таковой, к идеологии же и пришел. И теперь с присущим ему каллиграфизмом и тщанием работал на другую идеологему, ничуть не новее отвергнутых. Поэтизировал обломовское лежание на диване как подвиг нонконформизма, как вызов бескрылой деловитости Штольцев, как бесспорную победу метафизической русской души… Не здесь ли сказалась впервые внутренняя противоречивость этого художника, не осознанная, возможно, им самим и скрытая от критики? Кантиленность, музыкальность его стиля, отсутствие синкоп, тоновых перепадов создавало иллюзию достигнутой гармонии. А на самом деле начинался этап, когда профессиональный баловень судьбы оказался неравен самому себе.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу