При перемещении из греко-итальянского мира в мир русский героиня этой книги невольно сменила имя. По-гречески ее звали, по-видимому, Зоя — Ζωη, что в переводе с греческого означает «жизнь». Этим именем называли ее и в Италии. {6} 6 Ronchey S. L’enigma di Piero. Milano, 2010. P. 379.

Софией (от греч. Σοφια — мудрость) ее именуют только русские источники. И лишь однажды на страницах одной из летописей она названа экзотичным для Московского государства именем Зинаида. {7} 7 Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. 6. Вып. 2. М., 2001. С. 213.

О тайне имени А. Ф. Лосев заметил: «…имя есть жизнь… только в слове мы общаемся с людьми и природой… только в имени обоснована вся глубочайшая природа социальности во всех бесконечных формах ее проявления». {8} 8 Лосев А. Ф. Философия имени // Лосев А. Ф. Самое само: Сочинения. М., 1999. С. 32–33.

Чуть раньше об именах писал отец Павел Флоренский. Широко известно его высказывание о том, что «имя — это тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная сущность». {9} 9 Флоренский П. Имена. СПб., 2011. С. 24.

По наблюдениям П. Флоренского, «этимологически σοφια отнюдь не есть мудрость в современном смысле слова, как преисполненность чистым созерцанием и теоретическим в е дением. Если бы задаться передачей слова σοφια на наш современный язык, то наиболее правильно было бы сказать „художество“ в смысле зиждительной способности, воплощение идеального замысла в конкретном мире…». Мыслитель отмечал, что «София сознает себя несущей миссию… София властна и полагает, что власть по природе, по складу ее личности должна принадлежать ей. София берет власть как свое и делает это с незапятнанной совестью, потому что рука ее никогда не дрогнет от сомнения, правильно ли это… Это самоощущение Софией себя как власти настолько живо и ярко в ней, что всякое непризнание ее власти окружающими вызывает внутренний протест… София распорядительна, устроительна, обладает умением жить и организовывать жизнь, в это упорядочение жизни она вносит и искусство, и науку, которыми занята и к которым способна… Софии присуща твердость в смысле „ангельская крепость“… она „Царь-Девица“…». {10} 10 Там же. С. 144–150.

Удивительное дело: П. Флоренский в этом рассуждении словно наметил главные вехи классических представлений о Софье Палеолог. Между тем ученый писал вовсе не о ней, размышляя лишь об имени как таковом, об имени как «словесном организме», в котором весьма сложным образом сконцентрирован «опыт веков». {11} 11 Там же. С. 112.

В России XV–XVII столетий имя София обычно писалось и звучало как Софья . Такая тенденция заметна и в более позднее время: вспомним Софью из «Горя от ума» или супругу Л. Н. Толстого Софью Андреевну. На страницах этой книги во избежание путаницы мы будем всегда называть главную героиню Софьей , поскольку именно такое произношение и написание более всего характерны для современного русского языка.

* * *

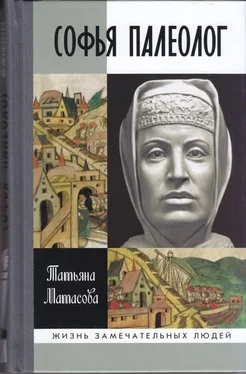

Загадочный силуэт Софьи Палеолог издавна притягивал ценителей старины. Ее образу уделяли внимание Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, Ф. Н. Успенский и другие выдающиеся историки. Но круг русских источников, содержащих сведения о ее жизни, все же довольно ограничен. Итальянские архивы XV столетия сохранились лучше российских. В конце XIX века католический священник из Петербурга Павел Пирлинг в поисках документов, свидетельствующих о судьбе Софьи и о сношениях Москвы с римскими папами, провел немало времени в хранилищах рукописей многих городов и монастырей Италии. Под сумрачными сводами готических соборов, среди строгой роскоши ренессансных библиотек и мрачноватой помпезности барочных дворцов он нашел множество источников, проливших свет на сюжеты, связанные с судьбой Софьи. Его перу принадлежит обстоятельная работа, повествующая о браке «византийской принцессы» с московским правителем. {12} 12 Пирлинг П. Россия и Восток: Царское бракосочетание, Иван III и Софья Палеолог. СПб., 1892.

Это было первое и долгое время единственное крупное исследование о Софье Палеолог.

С той поры, когда П. Пирлинг путешествовал по Италии, прошло много лет. Сегодня в распоряжении ученых куда больше сведений о России и итальянских государствах XV века. Тысячи страниц написаны и о Московской Руси, и об итальянских гуманистах, и о греках, бежавших от турок в Европу. Ряд письменных источников и памятников материальной культуры, не известных ни П. Пирлингу, ни его русским современникам, дал возможность по-новому взглянуть на различные сюжеты, связанные с Софьей.

Читать дальше

![Юний Горбунов - Софья Палеолог [с переделанными заголовками]](/books/303669/yunij-gorbunov-sofya-paleolog-s-peredelannymi-zago-thumb.webp)