Дружба с Головко — дружбой, а служба — службой. Не состоялось мое рандеву.

К вечеру истекал срок ареста, его отпустили, заявился ко мне в гостиницу в Балтийске, и двинулись мы с ним и его женой в Калининград, где шла моя пьеса.

Играла в спектакле жена комфлотом, бывшая актриса Московского Художественного театра, Кира Николаевна Иванова, вышедшая замуж за Головко и оставившая столицу и столичный театр, чтобы быть рядом с мужем…

Была премьера, и командующий приехал на спектакль вместе с членом Военного совета адмиралом Василием Максимовичем Гришановым.

Мы с племянником сидели позади них.

Командующий оглядел племянника, словно бы мысленно сравнивая то, что было тогда, на Москве-реке, с тем, что стало нынче, после нелегкой флотской обработки.

Баланс, видимо, пошел на пользу племяннику — комфлотом ласково представил его члену Военного совета и, вероятно, вспомнив, что я просил перед началом спектакля за лейтенанта (тот мечтал о переводе по специальности на крейсер, где масштаб радиолокационной службы позначительней, нежели на катере), спросил его насмешливо-одобрительно:

— На крейсер, стало быть, рветесь?

— Никак нет, товарищ командующий, — браво ответил племянник неожиданно для меня, для адмирала и, главное, для самого себя. — Рвусь на Тихоокеанский флот, на Курильские острова…

Командующий обиделся. Он был патриотом своего флота. Ничего не сказал и показал лейтенанту спину.

Мой племянник остался служить на катере-охотнике.

В дальнейшем служба на флоте решила его судьбу… В том числе — литературную.

В квартире моего друга, Виктора Сергеевича Розова, в течение многих лет я встречал молодых людей самых разных возрастов, начиная от совсем юных школьников и кончая отцами семейств. Это все племянники Розова и его жены. Их обилие всегда вызывало у меня недоумение и даже страх. Летом они заселяли его дачу, к зачетам готовились в его кабинете; на его летней веранде, за уютным дубовым столом, выпивали со своими друзьями. Иных из них, особенно сибирских, он не знал в лицо и верил им на слово, что они племянники.

Племянников была такая тьма-тьмущая, что, когда появлялась их очередная разновидность, открывавший дверь отец Надежды Варфоломеевны, жены Розова, обнимая бросавшегося ему на шею племянника, вежливо осведомлялся:

— А ты чей?

И племянник так же вежливо объяснял — чей он.

После чего племянник располагался уютно в квартире или на даче.

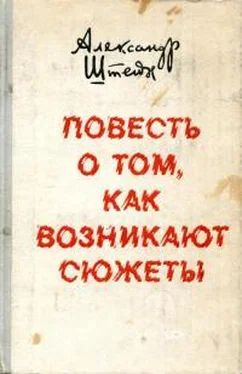

Все это, как я впоследствии сообразил, хитрый драматург делал не одного милосердия ради. Присмотревшись к некоторым из его племянников и сопоставив их с некоторыми персонажами пьес «В добрый час», или «В поисках радости», или «Неравный бой», и даже «В день свадьбы», я констатировал — племянники являют неплохой материал для еще одной главы «Повести о том, как возникают сюжеты».

На всякий случай я «застолбил» и своего племянника, хотя еще неясно представлял, куда я его в конце концов суну.

Но об этом — позже…

Чуть-чуть лирики.Что привело меня тогда в Балтийск? Не беспокойство ли за судьбу шалого лейтенанта? О нет, на такую степень геройства я, в отличие от Виктора Розова, увы, не способен, родственные чувства владеют мною, но не настолько.

Что же понадобилось мне, человеку в штатском, в этом наитипичнейшем гарнизонном городке у самого не синего моря, где, навевая тоску и недобрую память, торчат угрюмым воспоминанием, рядом с новенькими домами, чьи розовые и желтые тона призваны несколько ослаблять дурное впечатление, строения бывшей фашистской военно-морской базы Пиллау, с их по-казарменному мрачной архитектурой прусского образца?

Улица тут черным-черна от матросских шинелей; военторговские многочисленные вывески, напротив, зеленым-зелены: здесь шьют военным, тачают сапоги военным, продают военным предметы военного обихода, от погон до шнурков; кафе и ресторации кормят и поят военных и их семейства. Толпа на улице козыряет непрестанно, взмах вверх, взмах вниз. На театральной афише объявления флотского театра, флотской самодеятельности, флотского ансамбля. В кабинах МАЗов восседают водители в матросских бескозырках или сверхсрочники — в мичманках…

А я давным-давно отучился вскидывать привычно, почти автоматически, ладонь — лодочкой. И сдал в цейхгауз наган в порыжевшей за войну черной кобуре и полагавшийся мне кортик, холодное, красивое и бесполезное оружие; другой кортик, еще подекоративней, почетно висит у меня дома, над книгами, «именной», юбилейный, торжественно врученный…

Читать дальше