Петербургская газета «Россия» от 11 июня 1911 года сообщала: «Для самого изображения батальных картин, получено разрешение использовать целую пехотную дивизию, крепостную и пешую артиллерию, для чего начальникам крепостей севастопольской артиллерии заказано уже несколько тысяч разрывных снарядов. В скором времени начнутся подготовительные работы саперной роты для подземных взрывов и мин. Уже приготовлены подводные лодки, на которых будут поставлены борты исторических потопленных кораблей для съемки моментов потопления нашего флота. Получены также все костюмы иностранных войск: английских, французских, турецких…».

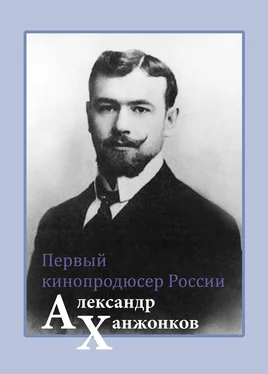

События героической обороны Севастополя 1855 года авторы снимали на местах подлинных баталий и сразу двумя аппаратами (новаторство для 1911 года!), задействовали войска и военную технику. Но особую трудность представляли съемки на воде: «достать и продемонстрировать старинные парусные корабли было невозможно, а потому решено было ограничиться «потоплением» лишь одного корабля, под названием «Три святителя», чтобы хоть как-нибудь отразить в задуманной нами картине финальный акт крымской трагедии, – писал в своих воспоминаниях А.А. Ханжонков. – На подводной лодке был пристроен борт с мачтами и реями обреченного корабля, и со всей этой надстройкой подводная лодка опустилась на дно Севастопольской бухты. Это было так трудно для нас и так рискованно для команды подводной лодки, что на дальнейшее «потопление кораблей» мы не решились, несмотря на то, что Гончаров, в надежде на всесильное «монаршее соизволение», в своем сценарии собирался потопить чуть ли не десяток своих и неприятельских кораблей!».

Этим трудности не ограничивались – не хватало исторических костюмов для массовки, кремниевых ружей, дымного пороха… Да и само участие в картине А. Ханжонкова в качестве режиссера было вынужденным: В. Гончаров во время батальных съемок вдруг утратил свою обычную уверенность, и все массовые, батальные сцены легли на плечи А.Ханжонкова. Помог, видимо, офицерский опыт его прежней армейской жизни – военные действия на экране обрели ощущение исторической достоверности. Участники массовых сцен – солдаты, откомандированные в распоряжение съемочной группы, и жители Севастополя – вели себя одинаково естественно и в сценах боев, и в моменты передышек – отдых и пляска на одном из бастионов выглядели не менее естественно, чем картины передвижений войск и битв с противниками.

Кадр из фильма «Оборона Севастополя»

Портретное сходство персонажей, сыгранных актерами, – адмиралов Нахимова и Корнилова, хирурга Пирогова, матроса Кошки, сестры милосердия Даши Севастопольской и других участников обороны, тщательно продуманное и достигнутое в картине, производило впечатление абсолютной достоверности изображения.

Ощущение подлинности экранного действия усиливали хроникальные кадры в финале, которые и сегодня воспринимаются с трепетом: Севастополь 1911 года, памятники героям Крымской войны и настоящие ее ветераны. Их немного – седых стариков, живых свидетелей героической обороны Севастополя. На груди у каждого – ордена и медали. И держатся они с величайшим достоинством. Из развернутого перед камерой строя они поочередно выходят вперед к киноаппарату, чтобы поклониться зрителям кинофильма «Оборона Севастополя».

Первый показ картины состоялся 11 ноября 1911 года в Ливадии в «высочайшем» присутствии. «Для меня было приятной неожиданностью, – пишет А. Ханжонков, видевший в фильме немало недостатков, – когда в зале раздались аплодисменты, и царь, уходя со спектакля, остановился около меня и поблагодарил за труды». После царского просмотра картина «Оборона Севастополя» была с успехом показана по всей России и за рубежом, а ее создатели были удостоены государственных наград: «Александр Ханжонков «за исключительно полезную деятельность на почве отечественной кинематографии», как гласила грамота, получил орден Станислава 2-й степени. Режиссер В.М. Гончаров… золотую медаль с надписью «За усердие»…»

Осуществление постановки фильма «Оборона Севастополя» – одной из первых в мире полнометражных художественных картин (продолжительностью 1 час 40 минут) явилось показателем зрелости русской кинематографии, ее возможности решать серьезные и сложные задачи.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Владимир Малышев - Петербург - необыкновенные биографии [Город и его великие люди] [litres]](/books/398125/vladimir-malyshev-peterburg-neobyknovennye-biograf-thumb.webp)