Открытие Вильма назвали явлением старения. Оно позволило изменить технологию производства сплавов, получая их с нужными физическими свойствами. В 1909 году Вильм патентует изобретение и продает его фирме «Дюрен Метталверке» в Дюрене, на которой и было налажено промышленное производство дюраля.

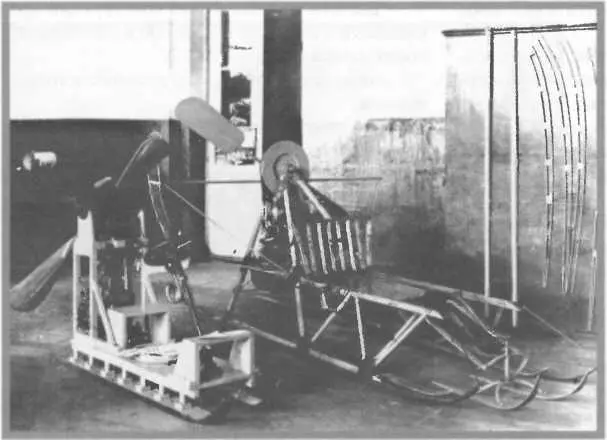

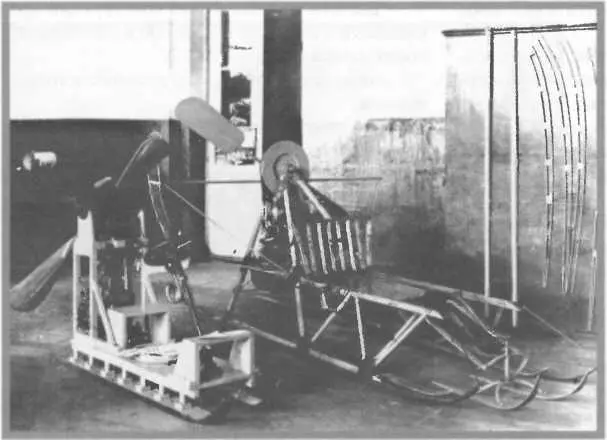

Воздухоплавательная выставка в ИТУ. Справа аэросани завода «Дукс»

В 1911 году ученый публикует в немецких журналах статьи с некоторыми сведениями о новом сплаве.

В странах, где лицензия на производство дюраля не была приобретена, начались самостоятельные разработки аналогичных сплавов. Так, появились альфериум во Франции, сплав 17S в Америке, Y-сплав в Англии. Как следует из сообщения Сухомлинова, к таким работам приступили и в России.

Русские промышленники не дожидались распоряжений из министерств. Петербургский патронный завод начал лабораторные исследования алюминиевых сплавов еще в 1910 году.

В следующем году в Петербурге состоялась Торгово-промышленная выставка, на которой демонстрировались зарубежные образцы дуралюмина. И уже в 1912–1913 годах на Патронном заводе организуют промышленное производство полуфабрикатов из дуралюмина, разрабатывается сплав «гильзового алюминия».

Выпускался алюминий и на ряде других предприятий России. Упомянем акционерное общество меднопрокатного и трубного завода (с 1922 года завод «Красный выборжец»). Основанное в 1857 году, оно постепенно накопило большой опыт по обработке алюминия, в частности, по прокату листов из слитков, поступавших из-за границы.

Немалая роль в создании отечественной металлургии алюминиевых сплавов пришлась на долю Латунного и меднопрокатного завода товарищества Кольчугина (станция Пекша Владимирской губернии), основанного в 1871 году. К началу Первой мировой войны предприятие стало самым крупным меднообрабатывающим заводом России. Ныне это Кольчугинский завод им. С. Орджоникидзе.

После постройки металлургической лаборатории в 1916 году на заводе началось планомерное изучение свойств алюминиевых сплавов в зависимости от их химического состава и режима термообработки. Во время гражданской войны лаборатория была закрыта, а помещение отдали под склад.

Отчеты как петроградских заводов, так и Латунного, содержавшие экспериментальные данные по технологии производства, химическому составу алюминиевых сплавов, были утеряны. Инженерам Советской России пришлось начинать все сначала.

Туполев знал, что первый цельнометаллический самолет J-1 был построен фирмой «Юнкерс» еще в 1915 году. Также ему было известно, что передовые авиационные державы переходят к созданию самолетов из сплавов типа дюраля. Андрею Николаевичу было ясно, что большие многомоторные самолеты ближайшего будущего должны быть только цельнометаллическими. Но для этого необходимо было создать лабораторную исследовательскую базу, а затем наладить промышленное производство отечественного дюраля.

Правительство приняло ряд мер в этом направлении. При ВСНХ была создана Комиссия по алюминию во главе с профессором А. П. Курдюмовым. В ее компетенцию входили все вопросы, связанные с производством и применением алюминия и его сплавов в народном хозяйстве.

Большая заслуга в развитии алюминиевой промышленности принадлежала выдающемуся металлургу И. И. Сидорину.

В ноябре 1921 года он подает в ГУВП докладную записку «К вопросу об организации русской алюминиевой промышленности». Сидорин считал, что это «единственный путь, по которому должна идти русская военная промышленность». Той же точки зрения придерживался и Андрей Николаевич Туполев.

Однако в среде авиационных инженеров многие были убеждены, что России следует идти по пути совершенствования и дальнейшего развития налаженного производства самолетов из дерева. Они считали преждевременным в столь сложное для экономики страны время начинать поиск нового пути в самолетостроении.

Начались жаркие споры «за» металл и «против» него. Дискуссии по этому вопросу в 20-х годах XX века шли повсеместно на разных технических уровнях и в печати. Сидорин и Туполев принимали в них активное участие.

Их доводы в пользу металла основывались на следующих положениях:

— расчеты металлических конструкций производятся с большей точностью из-за однородности материала;

— на металл не оказывают влияния погодные условия;

Читать дальше