Это было вызвано тем, что на заводе № 1 имени ОДВФ Авиаотдела ГУВП был получен сплав, также близкий по своим характеристикам к немецкому дюралю. Металлурги завода № 1 назвали его «дуксалюминием» в память о прежнем названии завода — «Дукс».

Практически одновременное создание на двух русских заводах двух различных алюминиевых сплавов, пригодных для самолетостроения, говорило о талантливости инженерного корпуса страны. Но это привело также к тому, что в авиапромышленности начали формироваться два взаимоисключающих подхода к строительству цельнометаллических самолетов.

Один из них возглавлялся работниками завода № 1. Они считали, что металлургическая база легких сплавов должна развиваться на авиационных заводах. По их мнению, следовало максимально поощрять местную инициативу авиационных предприятий и исследовательских организаций в этом направлении. Решение вопроса о пригодности полученных в таком «инициативном» порядке сплавов для самолетостроения завод № 1 оставлял за собой.

Сторонники другой точки зрения полагали, что дело авиационных заводов — строить самолеты, а не создавать попутно еще и материалы для этого.

Экономика республики выдержать двойную нагрузку, развивая оба направления, была не в состоянии.

На представительных совещаниях, в которых участвовали делегаты от ВВФ, авиаотдела ГУВП, авиазавода № 1 имени ОДВФ, НТО ВСНХ, НК УВВС, Главметалла, Госпромцветмета, ГЭУ ВСНХ, ЦАГИ НТО, с ноября 1924 года по февраль 1925 года решалось, какому направлению отдать предпочтение.

В одном из своих выступлений председатель комиссии по цельнометаллическому самолетостроению А. Н. Туполев заявил, что необходимое для авиации развитие этой отрасли возможно лишь при условии наличия крупной металлургической базы, опирающейся на заводы Госпромцветмета.

Выводы Туполева были поддержаны представителями Госпромцветмета. Они сообщили, что производство кольчугалюминия уже налажено, а заводы — Кольчугинский и «Красный выборжец» — оснащены оборудованием для производства цветных металлов и их сплавов.

Однако остальные участники совещания поддержали точку зрения авиазавода № 1. Скупые строки протоколов заседаний не дают объяснения этому решению. Тогда Туполев попросил занести в протокол свое заявление о том, что в случае принятия такого решения он, как председатель комиссии, снимет с себя ответственность за судьбу металлического самолетостроения на русских заводах.

Действительно, ситуация, когда все авиазаводы имеют право проявлять «местную инициативу» в создании легких сплавов, а один из них давать им оценку, грозила появлением многочисленных проблем.

Интуиция Туполева позволяла ему «смотреть за горизонт». Его видение проблемы подтвердится через пять лет, когда из ЦАГИ выделится специализированный институт ВИАМ для решения задач авиационного материаловедения.

Заявление Андрея Николаевича заставило высокие инстанции призадуматься. И на заключительном заседании коллегии ГЭУ ВСНХ 3 февраля 1925 года было принято окончательное решение, в основных пунктах которого предписывалось:

«…признать необходимым сосредоточить дело опытного строительства металлических самолетов и связанных с ним аэродинамических исследований и опытов в ЦАГИ НТО ВСНХ; признать необходимым сосредоточить производство сплава дуралюминия (кольчугалюминия) и всех видов полуфабриката из него на Кольчугинском заводе и заводе „Красный выборжец“ Госпромцветмета; обязать Авиатрест ГУВП взять на себя оказание финансового содействия работам ЦАГИ по опытному строительству самолетов».

Как видим, Андрей Николаевич принимал не только активное участие в создании русского дюраля, но и оказал решающее влияние на становление его промышленного производства. Если к этому прибавить и его заслуги в конструировании самолетов, то станет бесспорным, что Туполев — основатель русского цельнометаллического самолетостроения.

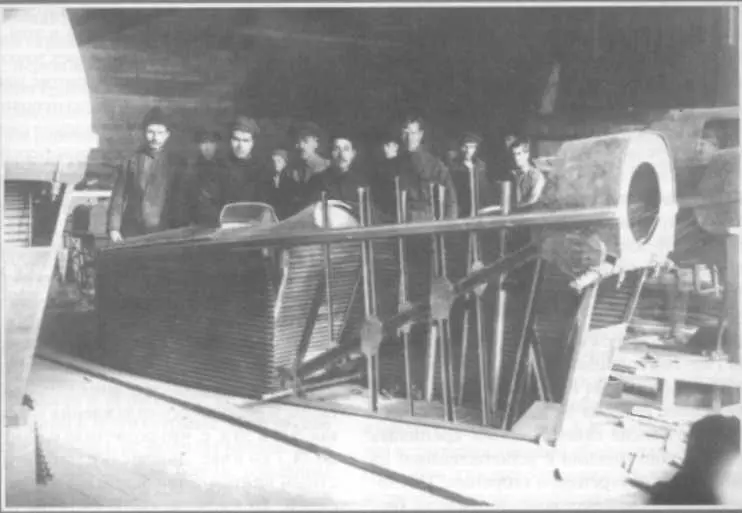

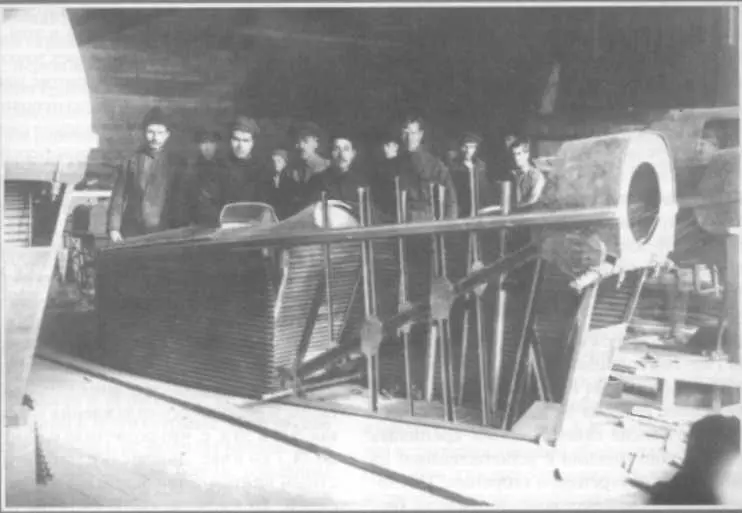

Сборка саней AHT-IV на Кольчугинском заводе

Много веков бескрайние просторы зимней России оглашались лишь звоном колокольчиков ямщицких троек. И мы с детства знали, что «… коням, барин, тяжело; вьюга мне слипает очи, все дороги занесло…» .

Это было справедливо не только для времени Пушкина, но и для начала нашего века. Отсутствовала сеть шоссейных дорог. Медленно двигались по проселочным дорогам санные обозы, выбивались из сил лошади и возницы. Поэтому естественным было стремление человека создать машину, способную самостоятельно двигаться по снежному покрову.

Читать дальше