В очерках писателя один эпизод приходит на смену другому, но они не калейдоскопичны, пет в них и монотонности. Легко меняется интонация при переходе от одной темы к другой. Несколько патетично звучит авторский монолог о любимых героях — пограничниках напоминающих ему своей работой больше охотников разведчиков, зимовщиков, чем бойцов. «Пограничная застава скорее походит на полярную зимовку, чем на казарму». Не случайная фраза, ее написал писатель-пограничник, которому довелось быть и писателем-полярником.

Кажется, автор ждал случая, чтобы произнести слова уважения к защитникам границ. То, что раньше выражалось через образы, характеры, теперь сказано прямо. «Боевая дружба. Настоящая боевая дружба. Я не представляю себе пограничников вне этих замечательных личных взаимоотношений. Боевая дружба соединяет бойцов и командиров, товарищей по наряду, товарищей по тяжелой и опасной работе. Это та же дружба, которая на всю жизнь связывает людей на фронте, людей, рядом лежавших в окопах, людей, идущих рядом в походе и бою. Эта дружба — прекрасное чувство локтя, чувство уверенности в товарище, чувство ответственности за товарища. Каждый отвечает за всех, все отвечают за работу каждого. И нет на заставе второстепенных обязанностей. Маленькая группка людей на заставе день за днем ведет очень большую работу, и каждый важен, каждый необходим на заставе. Повар и кавалерист, рядовой боец и проводник собаки, начальник и политрук». За минувшие десятилетия изменилась боевая и техническая оснащенность советской границы, надежней стала ее защита. Но и сегодня как боевая за поведь воспринимаются эти слова. Они сказаны человеком, знавшим людей границы, их трудное дело.

Один из героев книжки, капитан Гаврилюк, отве чает на расспросы местных жителей о советском по граничном режиме. И снова слышится авторский голос: «Пограничное дело — дело серьезное. Я смотрю на лица слушателей. Люди перестают улыбаться, люди внимательно и молча слушают строгий голос капитана».

В последнем из очерков книги рассказано о прощании с начальником заставы Забелиным шестерых уволенных в запас пограничников. Выслушав слова благодарности за отличную службу, «бойцы молчат, лица их становятся серьезными, и один из них отвечает: «И вам, товарищ старший лейтенант, спасибо, от всех нас спасибо. Мы никогда не забудем, товарищ старший лейтенант, науку пограничную. Это я вам точно говорю. И все бойцы так думают».

Не только автор, но и герои очерков взволнованно говорят о роли пограничников, о самой своей профессии. Пограничник Степанов (один из его монологов прямо перешел в книгу из дневниковых заметок) говорит так: «Но нам в оба смотреть и быть наготове в любую секунду. В спину видеть мы должны. Я вот уже три года пограничник, и я уже научился: через спину вижу — куркуль идет. Но и молодые пограничники обязательно должны этому научиться. Как мы живем? Мы устраиваемся на новом месте таким порядком, чтобы враг государственной границы не перешел никогда».

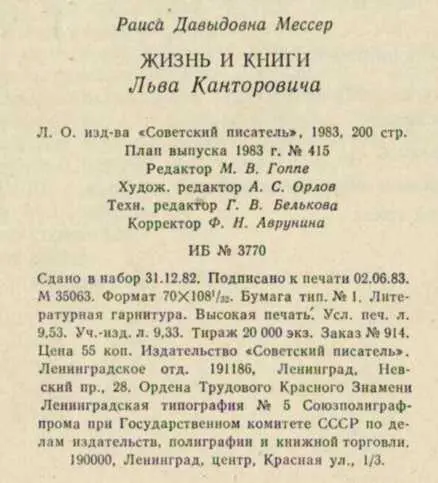

В своей первой документальной книге «Холодное море» Л. Канторович избегал называть героев, своих товарищей по полярному переходу, собственными име нами (это сделал за него в предисловии профессор В. Визе). Автору, очевидно, казалось, что таким обра зом материал станет более обобщенным, хотя угадыва лись и имена, и обстоятельства. В «Пограничниках.. .» возникают бегло очерченные характеры товарищей по западному походу. И комиссара Погребняка, который вместо поездки в санаторий отправился на новую гра ницу, «обманул» начальство. Деловые консультации ко миссара председателю местного временного комитета выдержаны совсем не в официальном духе: «Отучай от бумажной чепухи. Иначе погибнешь от бумаги... не суе тись и не залезай в бумажную кучу». И пограничника Степанова, думающего о молодых бойцах. И гранатометчика Андреева, рассуждающего обо всем, что уви дел: «Вот ведь здесь не похоже на то, как у нас дома, в Союзе... Пока еще не похоже... И фабриканты ходят по улицам... И торговцы в своих лавках торгуют... И классы всякие в действительности существуют... А мы уже пришли сюда и несем службу и охраняем госграницу как ни в чем не бывало... Чудно все- таки».

Целостное впечатление очеркам книги придали рисунки, помещенные в тексте, они дополняли его. Это была лишь часть походных зарисовок автора. Вот женщина в остроконечном капоре, с накрашенными губами. На другом наброске — красивая девушка с уложенной на затылке черной косой. Из текста ясно — это безра ботная, познавшая голод и национальное унижение.

Читать дальше