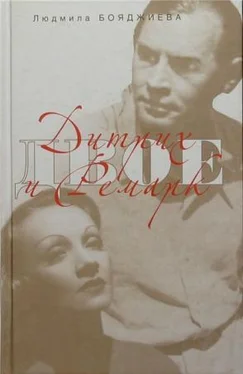

Людмила Бояджиева

Дитрих и Ремарк

— Сумасшедший! Отпусти! — Держась за его плечи, она отстранилась, закинув голову. — Я же тяжелая — сорок восемь килограммов живого веса, восемь бриллиантов по четыре карата и дюжина лисиц!

— Не получается. Приросла — здесь и здесь. — Он теснее прижал к груди драгоценную ношу. Каскады воздушного шифона и легчайшего белоснежного меха слились с черным смокингом — казалось, он нес облако. — Это навсегда.

— Эй! В таком виде мы не заработаем ни гроша. Если только не станем выступать в цирке как сиамские близнецы. — Марлен поставила парчовые туфельки на мягкий ворс, выпрямилась и огляделась: — Фантастично! Крыша, покрытая ковром… А там, у трубы — заросли сирени!

— Голливудские штучки. Нельзя же лишать диву экрана привычных чудес. — Он шутливо шаркнул ногой. — Рады стараться, мэм!

— Не напоминай мне про американцев! Тупые идиоты. Никто из них не додумался бы до такого. Это чудеса Ремарка, — Марлен положила руки ему на плечи и заглянула в глаза особым, «дитриховским» взглядом. Взгляд расплавлял даже стальные сердца, а сердце Бони уже и так лежало на ее ладони, послушное малейшему зову, бьющееся ради нее.

— Хитрюга! Ты заранее устроил все это. А я-то все гадала, почему ты затащил меня именно в этот ресторан…

— Я придумал все еще вчера, когда ты прогуливала меня по Парижу в сопровождении свиты обалдевших фанатов. Я решил, что мы непременно останемся только вдвоем в самом центре возлюбленного тобой города. Здесь только то, что ты любишь. — Эрих извлек из огромной корзины и поднес Марлен ветку белой сирени. Она осторожно взяла ее обтянутой в тонкую перчатку рукой и поднесла к ярко очерченным губам, темневшим на чистом мраморе лица. Он коснулся ее запястья и гордо откинул плечи, он хотел что-то сказать. Нет, произнести. Торжественно произнести. Марлен плавно отвернулась, с интересом осматриваясь.

— Метрдотель постарался — устроил салон на заброшенной крыше. Здесь даже остались лужи после дождя. Я могла бы промочить ноги. Ковер весьма кстати. Спасибо, любовь моя!

— Как я молил, что бы этот дурацкий ливень кончился! Мне так надо было сказать тебе… Сказать именно здесь…

— Нет, нет, ты только посмотри — мы летим! — Марлен кинулась к витому чугунному парапету, за которым лежал ночной город. — Волшебно! Пахнет сиренью и бензином.

— Пахнет счастьем, — Эрих не удержал вздох. — Летучим и призрачным.

— На то оно и счастье, что бы не вываливаться как сосиски из автомата. Оно должно быть очень дорогим и за него всегда должно быть немного страшно. — Она чуть наклонилась, заглядывая вниз. Ветер подхватил белый шифон длинной накидки, и прозрачные крылья затрепетали за узкой спиной. Белоснежные лисьи шкурки, нашитые на тонкую ткань, окутали плечи, лежали туманным облаком у ее туфель. Марлен воздела руки и прошептала, как заклинание: — Париж у наших ног!

Вокруг, сливаясь со светящимся куполом небес, лежал залитый огнями город. Крыши, мансарды, башни, шпили церквей, золотая стрела Эйфелевой башни, сплошное серебро Елисейских полей, светящиеся потоки авто рек — все переливалось и дышало в прохладном ночном воздухе. Марлен закружилась, подняв лицо.

— Кажется, что мы в центре Вселенной! А звезд не видно! Бони, здесь нет звезд?

— Их затмевает сияние Парижа. Когда ты приедешь в мое имение у озера, увидишь как их много и все — мои знакомые. Есть даже близкие приятели — весьма солидные созвездия. Я представлю им тебя… — Ремарк запнулся и шлепнул ладонью по лбу: — Вот умник нашелся! Вздумал протежировать! Ты же у них главная! Главная — и моя! — он обнял ее за гибкую талию. Теплая плоть под нежной тканью, горячая молодая кровь, бегущая по голубым жилкам… Живая… Живая богиня.

— Однажды в Голливуде запустили самолет, что бы он белой струей чертил в небе мое имя. Представляешь? МАРЛЕН! Все видели и все знали: Марлен — единственная на Земле. А теперь их тысячи.

— Тысячи повторенных в твою честь имен — всего лишь эхо… Говори, говори! — он нежно касался губами ее шеи, ощущая, как под тонкой кожей вибрирует ее горло. — Ты всегда была и будешь единственная. И моя!

— Бони! — Отстранив его, Марлен строго всмотрелась в лицо, темневшее над пластроном рубашки. Гордые, четкие аристократические черты. Капризный рот сластолюбца и огонь в глазах, который был ей необходим больше воздуха — мощное излучение неподдельной любви. — Почему Бони? Имя Эрих тебе подходит куда больше — эти породистые ноздри, нервные руки: Э-рих!..

Читать дальше