Вахтангов не «задавал» себе этой мысли заранее. Он начал работать над раскрытием характеров и отношений людей в пьесе так, как подсказывало ему верное ощущение действительности, как учила его жизнь. Это был суровый реализм… Обобщение выросло по необходимости само собой и потому не стало трафаретным, общим местом.

Критика, говоря о спектакле, писала об остроте психологического эксперимента, о том, что «обостренность чувствований» и раскрытие болезненной душевной жизни доведены до предела, до надрыва. Но этого-то и требовала пьеса Гауптмана! Иначе за нее не стоило и браться.

Перед зрителями было раскрыто Вахтанговым «гнездо людей с исковерканной жизнью, с издерганными, больными нервами, людей, у которых все человеческое, нежное, сердечное глубоко спряталось куда-то, а на поверхности души — только боль, раздражительность и нервическая злоба, готовая ежеминутно прорваться в самых страшных, уродливых формах». Вахтангов смело бросает буржуазному обществу обвинение, показывает ему в зеркале его лицо.

И зрителям «хочется кричать, стонать», и в то же время многие сознают, что иногда необходимо раскрыть им их болезни, повести зрителей «по закоулкам их окровавленных и гноящихся душ», как писал рецензент. Так Вахтангов повел зрителя в трагическое путешествие, подобное сжиганиям Данте в аду. Для самого Евгения Богратионовича, как художника, это мучительное путешествие, полное скорби, обличения, протеста и гнева, затянулось до последних дней его рано оборвавшейся жизни.

Но была ли вахтанговская постановка «Праздника» отрицанием человека, отрицанием основной программной линии, взятой студией? Нисколько. Напротив, Вахтангов отнесся к проблеме человеческого достоинства со страстью, не знакомой ни Л. А. Сулержицкому, ни Р. Болеславскому, ни, пожалуй, всему Художественному театру во главе с К. С. Станиславским.

Евгений Богратионович пошел в своем творчестве не путем «доброго учителя», а путем «безжалостного» исследователя. Он не поливал свои образы елеем благодати, он действовал скальпелем и прорвался в глубь человеческого сознания и поведения, в тайники мысли и психики, к самым корням чувств и страстей. Он был прозорливее своих учителей как психолог, интуитивно прозорливее их как гражданин.

Социально-критическую направленность постановки Е. Вахтангова отметил и великий пролетарский писатель Максим Горький. Посетив «Праздник мира», он «нашел в ярко выявленных типах и «обнаженных ранах» семьи Шольтца настоящее искусство, искусство протеста».

По репортерскому отчету газеты «Раннее утро» от 15 февраля 1914 года, «поразила Горького также и аудитория студии. По словам писателя, вообще редко приходится наблюдать такое общение между сценой и аудиторией. Студии Горький предсказывает громадное будущее. Его мечтой, была бы постановка студийцами пьес для широких общественных кругов и рабочих».

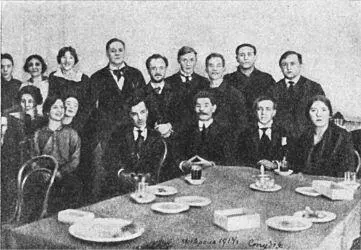

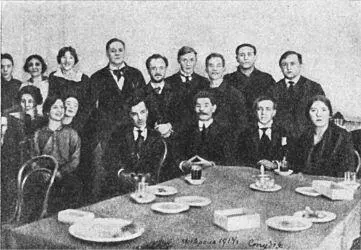

А. М. Горький среди актеров 1-й студии МХТ.

Сидят слева направо: М. Ф. Андреева, В. В. Соловьева, С. В. Гиацинтова, В. Л. Мчеделов, А. М. Горький, Е. Б. Вахтангов, Ф. В. Шевченко. Стоят слева направо: М. А. Чехов, А. И. Попова, С. Г. Бирман, Р. В. Болеславский, Л. А. Сулержицкий, И. Ф. Колин, Б. М. Сушкевич. 1914 г.

Изощренное искусство интимно-психологического театра Вахтангов обратил против буржуазного и мещанского «уюта». Гуманизм свой — более страстный и действенный, чем гуманизм Станиславского и Сулержицкого, — он обратил против пассивного, рабского «утешения».

И тем сильнее прозвучала в его «Празднике» мысль о возможном где-то «примирении», о добрых человеческих отношениях, об отцовской и братской ласке, о дружбе и любви. В этом доме мир невозможен, но человечество не может жить без любви!.. У людей в пьесе Гауптмана нет никакого исхода — только смерть. Но зрители, идя за Вахтанговым, а не за Сулержицким, тем сильнее пережили то, что хотел и не мог найти Сулержицкий: уверенное чувство, что необходимы чистые, здоровые и любовные отношения между людьми. А вместе с тем возникало острое желание строить свою жизнь иначе, чем жила мучительно распадающаяся буржуазная семья.

Но Вахтангов, дойдя, по обыкновению, до последней грани, начал понимать, что допустил одну ошибку.

Часть прессы писала о «простоте тона» в «Празднике мира», о такой простоте, «которая не достигалась и в Художественном театре», «которая страшна и гораздо труднее какой угодно приподнятости». Но это было не совсем верно.

Читать дальше

![Хрисанф Херсонский Вахтангов [1-е издание] обложка книги](/books/206437/hrisanf-hersonskij-vahtangov-1-e-izdanie-cover.webp)