Другая преграда между поэзией Бялика и читателями возникла еще при жизни поэта: подавляющее число его стихов написано на ашкеназском варианте иврита, а возрожденный Израиль заговорил на сефардском наречии, отличающемся главным образом местом ударения в слове. Если четко организованные в ритмическом отношении стихи Бялика прочесть по законам сефардского наречия, они превращаются в неуклюжий, полупрозаический текст. Сам поэт знал о гибельной ловушке, уготованной ему ивритом-ашкеназитом, и начинающим поэтам настоятельно советовал выбирать только так называемый "правильный" иврит. Все это привело к ситуации, когда Бялика учат в школе, но почти не читают дома.

Зато для филологов поэзия Бялика представляет собой неисчерпаемый кладезь. Без преувеличения можно сказать, что ни об одном ивритском поэте не написано и не пишется так много, как о Бялике. Меняется взгляд на филологическую науку, и следом поэзия Бялика открывается новыми гранями. В ней находят черты романтизма, декаданса, символизма и постмодернизма, психоаналитические биографические коды и исторические и культурологические приметы его эпохи. Ускользающие от окончательных приговоров стихи Бялика рождают все новые интерпретации и искушают исследователей.

Хочется верить, что читатели вошедших в этот сборник русских переводов — иногда несовершенных, иногда — откровенно архаичных, тем не менее по достоинству оценят поэзию еврейского классика.

[37] Эта статья В.Ходасевича воспроизводится по: В.Ходасевич. Собрание сочинений в 2-х тт. Под ред. Дж. Мальмстада и Р.Хьюза. ARDIS, т, 2, 1990, сс. 341 — 343.

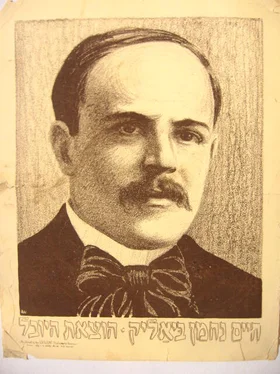

(К пятидесятилетию со дня рождения)

Есть поэты, обращенные лицом назад, в прошлое. Это, по большей части, элегические мечтатели, утомленные и брезгливые к жизни люди, стилизаторы и эстеты по преимуществу. Они нас уводят в музей, в архив, на кладбище, на развалины городов, идей и культур.

Есть другие, живущие настоящим. Впрочем, оно слишком эфемерно и текуче. Время уходит у них из-под ног, как подвижной тротуар. Чтобы не упасть, им приходится все время поглядывать в сторону будущего. Можно сказать, что лица их повернуты к этому будущему вполоборота. Это — люди живые, ищущие, меняющие положение. Они помнят о прошлом, но им не до прошлого. Бывают и третьи. Они пытаются отвернутья и от прошлого и от настоящего: жить грядущим. В сущности, это такие же выброшенные из жизни и нелюбящие жизнь мечтатели, как поэты прошлого. Они точно гак же не хотят знать реальной жизни и так же боятся ее, как заядлые пассеисты. Это — жесткие, холодные экспериментаторы. Если пессимисты дышат пылью архивов и прахом кладбищ, то эти вдыхают столь же противоестественный воздух лабораторий. Если те нас уводят в музеи прошлого, то эти с такой же нарочитостью строят проблематические музеи будущего: утопий. Друг от друга они отличаются не более, чем правая перчатка — от левой; материал и покрой одинаковы.

Таковы, мне сдается, три основных типа современных поэтов, ежели их рассматривать с точки зрения их отношения ко времени. К одной из этих трех групп, с большею или меньшею точностью, можно отнести каждого. И мы так привыкли к этим поворотам лиц — в прошедшее, в настоящее, в будущее — что они нас не удивляют. Нам не кажется странным, что эти люди, как их не верти, упорно все оборачиваются в излюбленную сторону, точно магнитные стрелки. Каждый, точно в гипнозе, уставился в одну точку. Мы привыкли к дроблению времени у поэтов. Больше: нас удивил бы поэт, о котором нельзя сказать, к каким временам обратилось его лицо.

Однако именно таков Бялик. Перечтите-ка "Мертвецов пустыни". Разве о прошлом эта поэма, выросшая из талмудической легенды? Разве эти древние предки, гиганты, побежденные, но не покоренные самим Богом, — только призраки, укором вставшие пред современным еврейством? Или это — мечта о прошедшем? Ни то, ни другое. Эти мертвецы вечно живы. Эта поэма — о настоящем и будущем, величайшее прославление вечно живого еврейства, в каждый миг повергаемого и восстающего, умирающего и воскресающего внутри монолитно-цельного национального бытия своего.

Перечтите "Сказание о погроме". Мы знаем частичный повод к его созданию: Кишиневский погром 1903 года. Мы знаем ту историческую роль, которую сыграла эта поэма в сознании тогдашнего еврейства. Но — где та современность , выразителем которой явился тут Бялик? 1903 год? Нет — это и 70-й год, и 1920-й, все годы еврейских погромов и разгромов. Может быть, Жаботинский не все сказал, говоря, что "Сказание о погроме" есть "полное выражение, полное воплощение всего приниженного и пассивного, что скопилось веками в еврейской душе". Кажется, пророчески-неистовый гнев Бялика здесь обрушился не только на то, что "скопилось" в еврействе, как результат его исторических судеб, но и на все то малое, мелкое живое, рабское, что, рядом с высоким и героическим — сверхисторическим уживается в том изумительном, противоречивом, чудесном и мерзком, что зовется еврейской душой.

Читать дальше