Итак, чтобы творить, надо иметь талант, свободу и «харизму». Если чего‑то нет, творчество получается ущербным, жизнь — тоже. Зерно, не посеянное художником из‑за лени, боязни неудачи или неблагоприятных обстоятельств, разбухает внутри него, вызывает патологию или разрывает сердце. Среди моих строгих судий были и «чокнутые», и «живые мертвецы». Могу ли я на них сердиться?

Ну, а что интеллигенция нынешняя является побочным, но кровным дитём «передовой» интеллигенции прошлого, —надо ли это доказывать?

В воспоминаниях об А. Мечеве, вышедших, увы, там, а не здесь, есть даже специальное разъяснение особенностей работы с интеллигенцией: «… какого труда стоила «разгрузка» какого‑нибудь профессора или современного общественного деятеля, художника, писателя, которых только безысходное отчаяние кидало в его комнатку». А дело происходило в 20–х годах нашего века. Грустная вырисовывается картина. Достоевский и Толстой не считали зазорным для себя ездить в Оптину Пустынь. Но потом или одновременно, задолго до 17–го года, русская интеллигенция, во всяком случае самая мобильная её часть, победоносно отвернулась от религии. Стоит полистать трижды клятые, недавно выпущенные щедрым тиражом «Вехи», где черным по белому:

«К философскому творчеству интеллигенция относилась аскетически, требовала воздержания во имя своего бога — народа, во имя сохранения сил для борьбы с дьяволом — абсолютизмом <���…> интересы распределения и уравнения в сознании и чувствах русской интеллигенции всегда доминировали над интересами производства и творчества. <���… > К идеологии же, которая в центре ставит творчество и ценности, она относилась подозрительно, с заранее составленным волевым решением отвергнуть и изобличить».

«… любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине».

«…человекопоклонство и народопоклонство… Подлинная же любовь есть любовь не против истины и Бога, а в истине и в Боге, не жалость, отрицающая достоинство человека, а признание родного Божьяго образа в каждом человеке».

И автора этих, будто в домне сегодняшних страстей выплавленных слов молодой писатель недавно назвал «гениальным пустословом». Мальчик! Неужели вас тоже надо пропустить через сминающую душу мясорубку бюрократического литературного комбайна, чтобы в бердяевских словах вы увидели истину, а не празднословие?

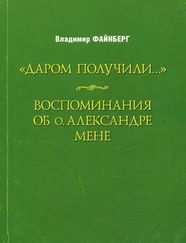

Если таковы были наши предшественники, то сколь же хуже мы! Как тут не быть злым, воинственно–тёмным? Уж Мень‑то знал нашего брата, как никто, но хотел узнать ещё лучше, жадно расспрашивал меня, представителя все того же сословия, о поведении в экстремальной ситуации моих защитников и хулителей.

Как‑то Мень сказал:

— Я не знаю вашего мужа, но очень хочу, чтобы он тоже остался…

Это он за меня — хотел. Это моё жгучее невысказанное желание дошло до него через наэлектризованный воздух кабинета–исповедальни.

В назначенный день — это была пятница — мы с мужем приехали в Новую Деревню. После службы в сторожку набилось человек восемь, а я‑то, наивная, думала, что, если пятница, мы будем одни. С удивлением увидела знакомого писателя. Муж его тоже знает. Неизвестно, к добру это или к худу.

Принял нас на закуску, усадил Павла в гостевое кресло, меня — на стул. Спросил, как у нас дела. Муж начал рассказывать очень подробно, вдаваясь во все тонкости, заново переживая обиды. Я нервничала. A. B. — после службы, ничего не ел, до нас принял восемь человек… Но что скажешь, когда течёт и течёт горькая исповедь? И снова разговор об эмиграции. Для меня этот поезд ушёл, я давно помахала ему платочком. Но для мужа все свежо.

Мень перебирал чётки. Я подметила: когда беседу можно уравнять сбегом на короткую дистанцию, он обходится без них. Когда же предстоит марафон, чётки тут как тут. В тот раз или потом я впервые заметила на нижних суставах пальцев пятна псориаза? Это наши грехи огневицей проступили у него на коже.

— Был у меня такой Наум… — издалека начинает он, как если бы вышел из затвора и, встретив старых друзей, наслаждается и никак не может насладиться роскошью человеческого общения. — Этот Наум подавал на выезд шесть раз. Наконец добился своего. И что же? В Израиле не усидел. Уехал в Америку. Теперь хочет уехать и оттуда… Для «гомо советикус» нет в мире экологической ниши, ибо мы — не такие, как все.

Муж заметил, что через поколение это уже не будет чувствоваться.

Читать дальше