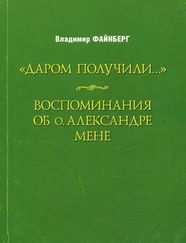

Отец Александр был страшно тронут, расспрашивал об авторе. Забегая вперёд, скажу, что Анатолий и его жена Ирина познакомились с Менем, дважды или трижды встречались с ним. Прочитав книгу стихов Жигулина, A. B. послал ему письмо, одну фразу из которого рискну привести по памяти: «Какой чистый заповедник души! Как будто по нему никогда не ходили в сапогах…»

Услышав о моих чудесах, Мень просиял:

— Ну, вот видите… Как все вовремя! Обыденности нет. Жизнь — это сказка…

* * *

Все хорошо бы, только не могу получить никакой литературной работы. Я не простаиваю: пишу прозу, стихи. Но когда это ещё напечатают?!

Друзья не дают пропасть. У меня четыре «псевдонима», два мужских и два женских, пишу в основном внутренние рецензии, редактирую. Пользуюсь случаем поблагодарить всех, кто доверил мне своё имя, — что может быть дороже для писателя?

Увы, литературные деньги — неверные деньги. Без штатной работы не обойтись. Я согласна хоть страховым агентом, хоть машинистом уборочных машин в метро. Но… Непроходимый барьер — отсутствие трудовой книжки. В любом отделе кадров придётся объясняться, рассказывать «свою историю». Ясное дело: последует звонок в СП.

Я — тут. Но меня — как бы нет. Наверное, только в России стёрты так изначально, метафизически, грани между видимым и невидимым, реальным и ирреальным. «Мёртвые души» Гоголя и «Поручик Киже» Тынянова — воистину русские творения.

Наконец плотину прорвало. Подруга юности Маргарита, урождённая Брюхоненко, из рода графов Шереметевых, не нашла — вырвала для меня работу газетного корректора. Все оговорено заранее. Соответствующий департамент в курсе. Буду на твёрдом окладе при единственном условии: если вижу ошибки в газетной полосе. Оказывается, мало быть грамотной — надо ещё обладать въедливым, впивающимся в каждое слово наподобие энцефалитного клеща недрёманным оком. Такое свойство у меня, благодарение Богу, есть! После краткого испытательного срока зачислена в штат корректором с окладом 130 рэ в месяц.

Теперь мне труднее выбраться в Новую Деревню, но без встреч с A. B., без его ободряющего голоса, без церковных служб, без книг, которые он мне выписывает, как целебные настои — выздоравливающему, я себя уже не мыслю.

Раньше я не знала, но, прочитав книгу «Таинство, Слово и Образ», подаренную Менем, узнала, что не крещённые, а только зреющие для крещения, как я, допускаются лишь к вводной части литургии. Она так и называется: литургия оглашенных. Патриарх Пименл своё время справедливо заметил: «Если мы не можем их оглашать, то хотя бы молиться за них должны».

Мне важно знать, что за меня молятся в маленькой церкви. Я ещё не задумывалась над тем, что такое церковная молитва. Я ещё не уверена, что буду креститься. Одно для меня очевидно: я жила плохо. Всё шло через пень–колоду, за всё приходилось платить по ценам чёрного рынка. Тут мне обещана забота — другое имя любви. Переступая порог церквушки, видя облачённого в храмовые одежды отца Александра, я чувствую: тут меня ждалй, тут я — своя, после долгих прижизненных мытарств вернулась к себе домой.

Обычно по окончании литургии оглашенных я не выходила во двор, как требует строгий канон, а лишь отступала поближе к выходу. И заповеди блаженства (то же, что Нагорная проповедь) находили во мне самого внимательного и благодарного слушателя. Жиденький хор певчих бедной Сретенской церкви доносил до меня свежую, как только что срезанный в зимнем саду цветок, эманацию мысли двухтысячелетней давности:

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо

они насытятся.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят…

Я была плачущей, я жаждала правды, я вынуждена была быть кроткой…

«У Т. два пути, — сказал моему мужу наш сосед, в то время рядовой, а ныне один из «генеральных» писателей, — путь цинизма и путь смирения; так как цинизм не в её натуре, остаётся смирение». Ведь как в воду смотрел! Я старалась быть милостивой к своим недругам, рассуждая примерно так: мне тяжело на моём месте, а им тяжело на их — откуда я знаю все их обстоятельства, комплексы, заскоки?.. Всё это, — я уже знала из богословской литературы, — и есть осознание нищеты своего духа, то есть крайней его неполноты по сравнению с тем Духом, к которому он тем не менее стремится.

Читать дальше