Но для основного виновника скрытой трагедии тихого Липпи со смертью его начинается агония, растянувшаяся на годы. Прошлых друзей Сандро разметали политические бури. Единомышленники, сверстники его молодости, свидетели давних гордых побед — все ушли в небытие. Он один пережил их всех, еще не будучи древним старцем — у тогдашних людей, не берегших себя, при чрезмерной жизненной насыщенности был короткий век.

И последним ушел Филиппино, запутавшийся не столько в жизни, сколько в собственных темных фантазиях, Филиппино — доступное, послушное, но такое короткое эхо Сандро Боттичелли. Возлюбленный сын его духа, ставший наглядно утрированным выражением его собственного духовно-нравственного и художнического тупика. Со смертью кроткого Липпи едва ли не обрывается последняя нить, связывавшая Боттичелли с окружающей жизнью.

«Причащение Иеронима»

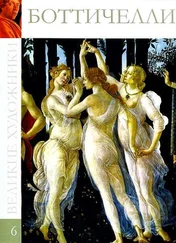

Годами он ждет приближения собственного конца и даже порою пытается поэтизировать его — в картинах, подобных «Причащению святого Иеронима», где с необычайной интимностью решается тема смерти. Вещь эта находилась в доме Франческо дель Пульезе, ревностного последователя Савонаролы, где висела рядом со «Страшным судом», с ребячески безмятежным «Раем» любимца Савонаролы фра Анджелико.

Соседство отнюдь не случайное, поскольку в «Причащении», прилежно следуя в сюжете давним уже пожеланиям фра Джироламо, Боттичелли еще раз пытается достичь невинности общеизвестного праведника от живописи, однако напрасно — его отходящий старец, крепкий, но сокрушенный болезнью, как и почтительно окружающая его испуганная свита, исполнены не солнечно-просветленного экстаза фра Анджелико, но сумрачно-гордой суровости умудренного познания.

От изысканных Граций приходит Боттичелли под конец к поразительной простоте почти обыденного жеста умирающего в «Причащении Иеронима». Удивительная непритязательность всех персонажей этой простой картины полна скрытого напряжения. Суровая нежность, подмеченная автором в тихой торжественности последнего обряда, сливается здесь со скорбью предсмертного приобщения божеству.

Но небо не раскрывается больше, дабы послать не то чтобы сонмы крылатых спасителей — даже единственный золотой луч, протянутый некогда сомневающемуся Августину, как соломинка утопающему, как последний знак божественной благосклонности навстречу гаснущему взору больного старика. Вся символика заключается в его белой одежде да в убогой циновке — символе нищеты, говорящем о принципиальном воспевании евангельской бедности.

В свое время через «язычество» боттичеллевской «мифологии» слишком проглядывала христианская духовность. А в его христианстве даже теперь затаилась неизбывная тоска по минувшей языческой прелести.

И здесь, как во многих поздних работах Боттичелли, имеет место определенное самоотождествление — словно он сам, больной и разбитый калека, давно отказавшийся от когда-то манившего звания «олимпийца», в неудержимой потребности очищения из последних сил припадает к священной облатке, приобщаясь Святых даров.

Боттичеллевская субъективность была вовсе не тем качеством, посредством которого можно создавать живопись «пропагандистскую», укрепляющую нерассуждающую религиозность. Вырвать такой индивидуализм из души Боттичелли возможно разве что с самою жизнью — ибо для старого маэстро не проявлять его — все равно что не жить. Он уходит из жизни — из жизни художника, осознав незаполнимый разрыв между своим стремлением и возможностями.

Что побудило Сандро Боттичелли бросить кисть? Житейская необходимость, представленная упадком сил, старением, болезнью? Или неумолимость внутреннего побуждения, вызванного разочарованием в возможности выразить своими средствами то, что вседневно терзало его? Вероятней всего, что и то и другое. Причины двоякого порядка — особенность таких сложных индивидуальностей, как этот страстно влюбленный в искусство и вдруг отвернувшийся от него живописец.

Как художник Боттичелли умирает для мира. Хотя жил он еще пять или шесть лет, это было лишь затянувшимся умиранием, которого к тому же никто не заметил, как почти не заметили затем уже настоящей смерти Сандро Боттичелли. Тень одной смерти легла на другую. Жизнеописатель, искавший следов живописца через несколько десятилетий после его смерти, уже не мог отыскать и припомнить многое, но главное — принять чуждость Боттичелли тому господствующему стилю в искусстве, ортодоксальным адептом которого был сам он, Джорджо Вазари.

Читать дальше