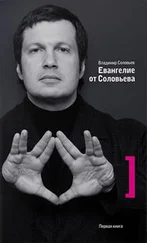

Откуда этот эффект присутствия? Я думаю, он возникает исключительно благодаря той обыденности, которую задает всей съемке Соловьев. Он относится к классику без толики пиетета, а зашел к Довлатовым со своим оператором Валерием Письменным запросто, именно как сосед заходит к соседу !

Но здесь есть и толика ощущения прямой общности с писателем-современником, вынужденным заниматься журналистской поденкой. Соловьев вспоминает довлатовскую мечту, в которой я не нахожу и толики иронии — Сергею звонят со «Свободы» с предложением написать сценарий очередной радиопередачи, а он посылает звонящего в совершенно безвозвратную даль: «Иди ты, Юра…»

Я не хотел бы пересказывать двухчасовой фильм, тем более перед его премьерой. Ее организуют совместно русский отдел Бней-Циона и клуб «Оскар», и пусть каждый зритель сам ищет в фильме достоинства и недостатки. <���…>

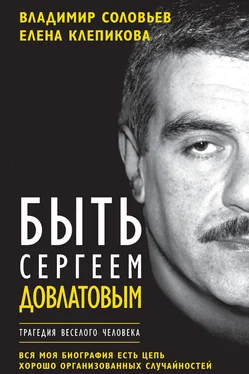

В фильме есть несколько новелл в высшей степени интересных. <���…> Прямолинейный и потому очень эффектный рассказ супруги создателя фильма Елены Клепиковой о ее еще ленинградском знакомстве с Довлатовым. Клепикова работала в редакции «Авроры», и на ее глазах молодой писатель прошибал лбом китайскую стену, возведенную вокруг печатных органов официальной советской литературы. Но вот что невероятно интересно: если в «Ремесле» перед нами предстает безусловная жертва режима, то в рассказе Клепиковой Довлатов сам говорит о вещах, вполне объективно тормозящих его проникновение в «сферы». Он называет себя «писателем-середнячком», «хорошим третьим сортом», «мухой-однодневкой». Он повторяет, что он не писатель, а рассказчик. Восхищаясь Фолкнером, он подыскивает себе эквивалент попроще — Куприна.

Это — момент истины. Довлатов состоялся как значительный писатель уже в иммиграции. Мастерство, достигнутое здесь, в Америке, на порядок выше старого, советского. Там он учился. Клепикова говорит, что у читающего Ленинграда были свои признанные стилисты: Марамзин, Битов, Попов. Так, может быть, поэтому и не печатали? Зная, сколько там печатали откровенной дряни, понятно, что не это главная причина, но это наверняка способствовало непечатанию при звучащей чуть-чуть не в унисон иронической интонации автора, чуть-чуть неортодоксальном взгляде на жизнь. Впрочем, тут, конечно, все сложнее. Составных — хоть отбавляй, в том числе и совершенно сознательная травля некоторых авторов не за прегрешения перед властью, а просто в назидание другим. Чтобы слушались.

Первый раз Довлатов иммигрировал из Ленинграда в Эстонию и здесь пережил следующий удар — набор его сверстанной книги рассыпали по указанию свыше.

Клепикова рассказывает о писательской встрече тех лет в Таллине, где входящий в силу советский поэт Александр Кушнер горячо убеждает ее в том, что путь, по которому идут Марамзин, Бродский, тот же Довлатов, порочен. Что нужно печататься в СССР. Мало того что нужно, но и можно! И его, Кушнера, опыт подтверждает это. Потом они оказываются в доме, где рассказчица сталкивается с Довлатовым. Писатель, чья заветная мечта напечататься в СССР только что была буквально рассыпана вместе с набором его книги, сидит на полу в окружении тьмы опустошенных бутылок.

«Передо мной был человек, переживший катастрофу, — вспоминает Клепикова. — И было совершенно очевидно, что этот человек — не какой-то опустившийся алкоголик».

Цитирую Клепикову по памяти, но смысл именно такой. И конечно, эта катастрофа в полной мере оправдывает то, что о своем трагическом писательском опыте в Ленинграде, а потом в Таллине он писал другой рукой, с другим жизненным опытом.

Повторяю, эта новелла — блестящая.

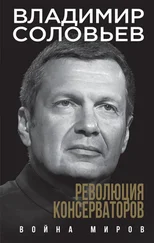

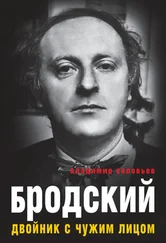

Такой же интересной мне показалась новелла об отношениях Довлатова и Бродского, «нобеля», купающегося в лучах всемирной славы, и «писателя-середнячка», у которого даже не было своего кабинета. Мы знаем, что высшим американским литературным достижением Довлатова была публикация его рассказов в одном из самых престижных литературных журналов Америки — «Нью-Йоркере». Публикации в «Нью-Йоркере» поспособствовал «нобель».

Но «нобель», обожествленный миллионами поклонников и десятками критиков, был тяжелым человеком, любившим показать, «кто в доме хозяин». И отсюда — немного шокирующая мольба Довлатова: «Иосиф, унизь, но помоги!» Ирония? Лишь отчасти, после рассказа Соловьева о том, как «нобель» заставил два часа торчать пришедших к нему Сергея с Еленой на улице, поскольку принимал более важного посетителя. Классики жили вполне заземленными страстями, обидами, тщеславием. И какой извращенной представляется вполне ординарная для них мысль — кто о ком напишет! Соловьев безжалостно доводит до нас слова Довлатова о том, что-де Бродский — сердечник и, стало быть, писать, скорее всего, будет о Бродском он — Довлатов. А у меня всплывает в памяти плакатик в вагоне нью-йоркской подземки с двустишием Бродского на английском. Цитирую по памяти: you are tough, and I am tough, but who'll write whose epitaph? («Ты — крут? И я крут, но кто кому напишет эпитафию?») Кто-то скажет, что я перегибаю. Тут эпитафия использована лишь для усиления образа крутости. Но ведь именно эпитафия!

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу