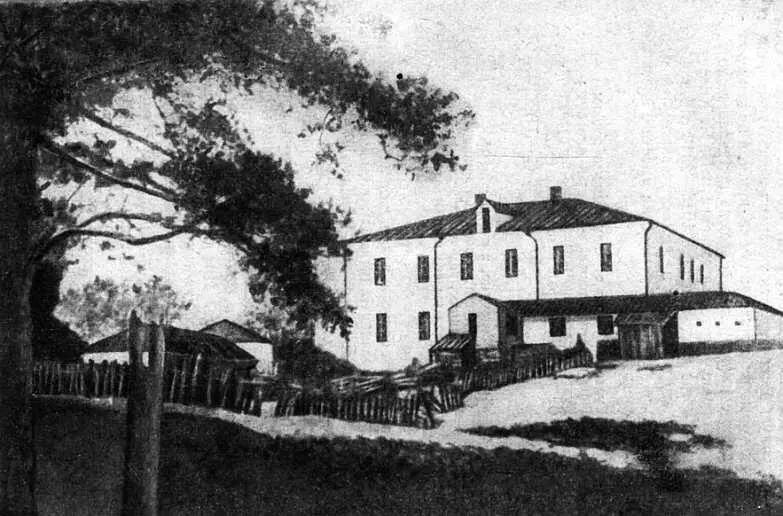

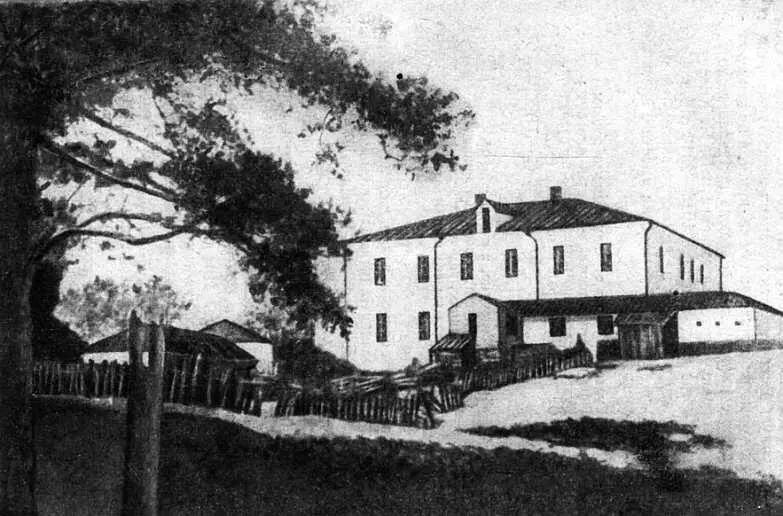

Расположенное на берегу реки Пра старинное торговое село Спас-Клепики со всех сторон окружали знаменитые мещерские леса с непроходимыми завалами, топями и лесными озерами. Двухэтажное каменное здание школы стояло на самом краю села. Сюда осенью 1909 года приехал Есенин. Выдержав вступительный экзамен, Есенин был зачислен в школу. Поначалу чувствовал он себя одиноким, тосковал по дому. Пробыв несколько дней в школьном интернате, он совершил «побег» и вернулся в родное село. «Когда отвезли в школу, — рассказывал Есенин, — я страшно скучал по бабке… и однажды убежал домой… пешком. Дома выругали и отвезли обратно» [82] Сергей Есенин. Собр. соч. в пяти томах. М., Гослитиздат, т. 5, 1962, стр. 12.

.

Около трех лет провел Есенин в Спас-Клепиковской школе. О жизни поэта в эти годы долгое время было известно очень немногое. Между тем, именно здесь начал поэт свое «сознательное творчество», мечтая всю душу «выплескать в слова»; здесь впервые задумался над невзгодами народной жизни, полной «вздохов да слез»; здесь смог удовлетворить в какой-то мере свой интерес к литературе; и здесь же Есенин оказался под воздействием религиозной среды, с которой неизбежно сталкивались воспитанники церковно-учительских школ.

Спас-Клепиковская церковно-учительская школа была открыта в 1896 году. Находилась она в ведении церковных властей и готовила учителей церковно-приходских школ грамоты. Программа, рассчитанная на три года, включала церковную общую и русскую историю, закон божий, русский язык, церковно-славянский язык, отечественную историю, географию, арифметику, геометрическое черчение, рисование, дидактику. «В школах подобного типа, — пишет в своих воспоминаниях бывший ученик этой школы Я. А. Трепалин, три года проучившийся вместе с Есениным, — обращалось внимание главным образом на то, чтобы будущий учитель церковно-приходской школы был вполне подготовлен к воспитанию детей в духе православия» [83] Я. А. Трепалин. Воспоминания. Хранятся у автора книги.

.

Специальный режим во второклассных школах, религиозная окраска содержания изучаемых предметов, конечно, оказывали определенное влияние на учеников: некоторые, пробыв в церковно-учительской школе три года, становились глубоко религиозными людьми, другие — противниками религии, а третьи, таких было больше всего, относились к своим религиозным обязанностям формально, без каких-либо внутренних духовных побуждений.

Спас-Клепиковская второклассная церковно-учительская школа (вид со стороны интерната).

Все это в той или иной мере было присуще и Спас-Клепиковской церковно-учительской школе, которая являлась учебным заведением закрытого типа. Во главе школы стоял священник, он же вел занятия по церковной общей и русской истории и закону божьему [84] Правда, когда Есенин поступил в Спас-Клепиковскую школу, заведовал ею священник Алексей Асписов. Как вспоминают бывшие ученики, Асписов не придавал большого значения церковным дисциплинам, по которым вел занятия в школе, и вообще особым религиозным усердием не отличался. Вне церкви был человек живой, общительный, с юмором, больше всего на свете увлекался математикой. Очевидно, все это заставило церковное начальство прислать в школу более надежного и «правоверного» священника Павла Агрономова, который появился в Спас-Клепиках в 1912 году.

. Весь день воспитанники были в здании школы: утром — на уроках, вечером выполняли домашние задания в классах под наблюдением учителей. В субботу вечером и в воскресенье утром — обязательное присутствие на церковной службе.

Наравне со всеми учениками Есенин обязан был посещать церковь, ходить ко всенощной, обедням, наряжаться в стихарь, читать шестипсалмие, хотя, как свидетельствуют несколько товарищей поэта, Есенин, как и многие из них, был далек от преклонения перед ритуалами церковной службы, а при удобном случае был не прочь освободиться от них [85] «Религиозность мало или почти совсем к нам не прививалась, — рассказывает А. Н. Чернов. — Нам вменялось в обязанность читать шестипсалмие в церкви во время всенощной, по очереди. Сергей Есенин обычно сам не читал, а нанимал за 2 копейки своего товарища Тиранова. Один раз Тиранов почему-то отказался читать шестипсалмие, и Есенину пришлось самому читать. Между прочим, мы надевали стихарь и выходили читать перед царскими вратами на амвон. Сергей Есенин долго не выходил. Священник стал волноваться и хотел уже поручить читать другому. Оказывается, Сергей Есенин в это время никак не мог надеть стихарь, и, когда его поторопили, он надел его задом наперед и в таком виде вышел к верующим читать шестипсалмие. Конечно, не все заметили это, но священник-то заметил и впредь запретил ему читать шестипсалмие. Есенин этим был мало огорчен» (А. Н. Чернов. Воспоминание. Автограф. Хранится у автора книги).

.

Читать дальше