Подлинник находится у меня, Пилова, а копии у товарищества.

Верно Пилов».

Летний театр в Белоострове два раза перестраивался, расширялся и просуществовал до 1917 г. Но этот театр с кинематографом – не единственный из числа работавших в начале прошлого столетия. Финское общество трезвости «Инкери» в 1910 г. построило свой летний театр, а спустя пять лет еще один местный житель, Петр Казимирович Глинский, на своем участке по адресу: ул. Центральная, 3, – организовал в летнее время показ кинофильмов.

Упомянутое общество «Инкери» создано в 1891 г. по инициативе нескольких лютеранских пасторов и учителей финских народных школ для пропаганды трезвой жизни. Проблема алкоголизма среди финнов на территории России стояла весьма остро. Если в самой Финляндии пьянство в деревнях было относительной редкостью, то на территории Санкт-Петербургской губернии эта проблема усугублялась год от года.

Состав общества менялся с каждым новым годом – количество участников то прибавлялось, то уменьшалось – все завило от того, готовы ли участники оплатить членский взнос. Отмечено, что наибольшее число борцов за трезвость в один год составило тысячу человек. В другой год – их не набиралось и пятидесяти. Отметим, что ежегодный взнос составлял 20 копеек, что для многих крестьян, особенно пьющих, было солидной суммой.

Исторически в Белоострове – Валкеасаари проживали крестьяне, но после открытия в XVIII столетии в соседней деревне Александровка бумагоделательной фабрики А. Ольхина к ним присоединился пролетариат.

История этой фабрики началась в 1740-х гг., и ее открытие принесло некоторые изменения в жизнь уезда. Позднее даже русское название деревни изменилось на финское «Мюллюнкюля», что переводится – «Мельничная деревня». И действительно, фабричные механизмы работали от мельничного колеса, установленного на запруде небольшого ручья. Все население деревни составляли финны, поэтому ее официальное название сменилось на финское.

Так как условия позволяли расширять производство, рядом с первой фабрикой вскоре построили еще три подобных предприятия, а благодаря системе плотин на карте губернии появились четыре небольших искусственных озера.

Владельцем первой бумагоделательной фабрики выступала купеческая семья Ольхиных. Елеазар Ольхин происходил из олонецких крестьян, а в 1742 г. значился уже как петербургский купец. С него началась история бумажного производства в Белоострове. Плотину и небольшую мельницу для обдирки перловой крупы на реке Сестре в 1746 г. построили петербургские купцы Бесков, Полозов и Василий Ольхин (сын Елеазара). Выкупив у Полозова и Бескова мельницу, Ольхин открыл в Белоострове производство бумаги. Его наследники оказались достойными продолжателями дела и продолжили работу фабрики на реке Сестре, построив к концу XIX столетия с десяток различных предприятий.

В 1829 г. на Всероссийской выставке в Санкт-Петербурге Ольхинская бумагоделательная фабрика добилась приза – серебряной медали за качество выпускаемой продукции. В 1918 г. большевики национализировали все имущество Ольхиных в Белоострове, причем некоторое время фабрики продолжали выпускать картон и древесную массу.

В 1880 г. одну из бумажных фабрик приобрел немец Эйлер фон Кверфурт, перестроивший производство на выпуск ружейных деталей из ковкого чугуна. Бывшая бумагоделательная фабрика превратилась в литейно-механический завод. Но после пожара, случившегося на заводе, где работало 30 рабочих, он закрылся, а владелец не стал открывать его вновь.

Некоторое время в деревне работал завод, производивший взрывчатое вещество «силотвор». В 1887 г. инженер Владимир Романович фон Руктешель решил заняться изготовлением этого нового типа взрывчатки и стал подыскивать под Петербургом уединенный участок. Семья Ольхиных, являвшихся белоостровскими землевладельцами, согласилась сдать в аренду участок с островом 15 х 20 м на удаленном от деревень болоте. Наиболее опасную часть производства Руктешель разместил на болоте, на том самом острове, а основные цеха заняли одну из бывших бумажных фабрик в Александровке.

Для чего был создан «силотвор», доходчиво объяснил сам инженер-изобретатель: «Горючее вещество силотвор изобретено мною… с целью заменить пар как крайне дорогостоящую и во многих отношениях неудобную двигательную силу. Научные данные и произведенные мною многочисленные, в течение двух лет, опыты доказывают его относительную безопасность и громадную практическую полезность, так как машина, приспособленная к действию силотвора, дает экономию во всех расходах, а главное в топливе, по сравнению с машинами, действующими паром, на 800 % <.. > Это изобретение было испытано профессорами Бейльштейном, Кирпичевым, Ермаковым и другими; главным начальником по технической части в Морском министерстве, в ученом комитете Морского министерства и в присутствии морского министра и многих лиц и признано имеющим громадную силу движения». То есть силотвор был не взрывчатым веществом, а топливом для нового типа двигателя, изобретенного Руктешелем. Далее изобретатель сообщает: «Одним из главных недостатков хлопчатобумажного пороха есть его свойство превращаться в газы в высшей степени быстро, то есть взрываться. Если подвергнуть его удару или толчку, произведенному твердым предметом, то происходит взрыв. Изготовляемый до сих пор хлопчатобумажный порох при продолжительном хранении имеет способность самопроизвольно взрываться. <���…> Хотя силотвор принадлежит к категории легковоспламеняющихся веществ, но по особому его составу он не возгорается ни от ударов, ни от трения металлами, а лишь от прикосновения огня или при температуре не менее 150 °C. <���…> Это вещество не обладает способностью самовозгораться. <���…> Силотвор не может иначе приготовляться, как в сыром виде, и в этом виде он не только не воспламеняется, но и не горит, а при действии огня только обугливается. Способ производства дешев по сравнению с нитроцеллюлозой».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

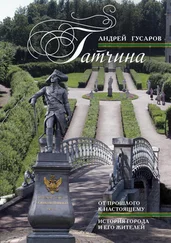

![Андрей Гусаров - Исторические здания Петербурга [Прошлое и современность. Адреса и обитатели]](/books/25830/andrej-gusarov-istoricheskie-zdaniya-peterburga-pro-thumb.webp)