Современный поселок Парголово возник к середине XIX столетия как дачный – к нему позднее присоединили деревни Кабаловку, Строжиловку и Заманиловку. На территории Парголова сохранились улица Заманиловская и Заманиловский лес, напоминающие потомкам о существовавшей здесь ранее деревне.

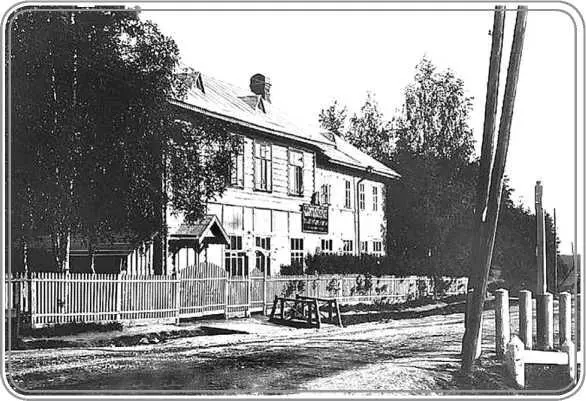

Школа в Парголово

С Парголовом связаны имена таких знаменитостей, как А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, А.Н. Майков, А.М. Горький, М.А. Балакирев, А.К. Глазунов, П.А. Федотов, Н.А. Римский-Корсаков, С.М. Ляпунов, М.М. Антокольский, И.Я. Гинцбург, В.В. Верещагин и Ф.И. Шаляпин. Музыкальный и художественный критик В.В. Стасов снимал в деревне Старожиловка дом у местной крестьянки Елены Безруковой, а в гости к нему приезжал художник И.Е. Репин. В Парголове жил писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк. История дачной жизни отражена в его романе «Черты из жизни Пепко».

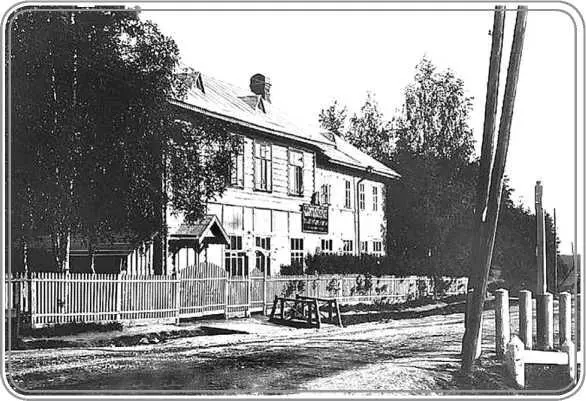

Желтая дача в Парголово

«Тогдашнее Третье Парголово не было так безобразно застроено и не заросло так садами, как нынешнее. Тогда был у него еще вид простой деревни, хотя и сильно попорченной дачными постройками самой нелепой архитектуры. Главное, были еще самые простые деревенские избы, напоминавшие деревню. Мы прошли деревню из конца в конец и нашли сразу то, о чем даже не смели мечтать, – именно, наняли крошечную избушку на курьих ножках за десять рублей за все лето. <���…> Собственно наша дача состояла из крошечной комнаты с двумя крошечными оконцами и огромной русской печью. Нечего было думать о таких удобствах, как кровать, но зато были холодные сени, где можно было спасаться от летних жаров. Вообще мы были довольны и лучшего ничего не желали».

Несколько слов скажу о Ново-Парголовской немецкой колонии, вошедшей в состав Парголова уже в советское время. Колонию основали в 1868 г. переселенцы из другого немецкого поселка, в Ново-Саратовке. Место оказалось весьма удачным для трудолюбивых переселенцев, занявшихся снабжением дачников Шувалова – Озерков овощами, фруктами, молоком и молочными продуктами. Кстати, по соседству с Ново-Парголовской колонией находилось немецкое поселение в Каменке.

Торговали колонисты на небольшом рынке у железнодорожной станции «Шувалово», а так же в Озерках и Парголове. Население Ново-Парголовской колонии росло достаточно быстро, и в 1877 г. здесь построили лютеранскую кирху Святой Марии Магдалины, при которой появилось и небольшое лютеранское кладбище. В 1891 г. архитектор К.В. Фортунатов реконструировал кирху, увеличив ее площадь.

В послевоенное время поселок Парголово продолжает быть дачным пригородом приближающегося к нему большого города. К концу тысячелетия поселок частично вошел в состав Санкт-Петербурга.

Из новых построек, появившихся на парголовской земле, можно отметить церковь Иоасафа Белгородского. Храм в стиле русского деревянного зодчества построен в 1995–2001 гг. по проекту архитектора А.А. Петрова. В 1914 г. здесь сооружали подобную церковь, но ее закрыли в 1937-м и разрушили в 1941 г.

В 2000 г. на въезде открыт гранитный памятный знак «500-летие Парголово».

Следующая после станции «Парголово» станция «Левашово» также входит в число первых станций Финляндской железной дороги – ее открыли в 1870 г. на земле имения «Осиновая Роща».

Название станции, позднее перешедшее на поселок вокруг нее, связано с владельцем упомянутого выше имения, генералом от кавалерии графом Василием Васильевичем Левашовым.

Биография этого государственного деятеля началась 10 октября 1783 г., когда у ученицы балетной школы Акулины Семёновой родился мальчик, которого назвали Василием. Все бы хорошо, но возникла проблема с фамилией ребенка, рожденного вне брака. Его отцом был обер-егермейстер Василий Иванович Левашов, командир Семеновского полка и фаворит императрицы Екатерины II, оставшийся холостяком до конца жизни. Мальчику в итоге дали фамилию Карташов, как и еще двум внебрачным сыновьям и трем дочерям Василия Ивановича.

В.В. Левашов (худ. Дж. Доу)

Нельзя сказать, что В.И. Левашов не заботился о своих детях – они получили хорошее образование, а в 1798 г. он и вовсе подал на высочайшее имя прошение, следующего содержания: «Имею я шестерых детей, коим по мере сил моих старался я дать приличное дворянам воспитание. Кому в одиночестве своем могу я желать оставить по себе достояние мое, как не тем, коим со дня рождения их я привык желать блага и пещись о доставлении им оного! Довершите, Всемилостивейший Государь, мое благополучие, повелите им иметь мое имя». Император Павел I удовлетворил просьбу Левашова, и его детям по указу Сената присвоили фамилию отца, присовокупив к этому дворянское звание.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

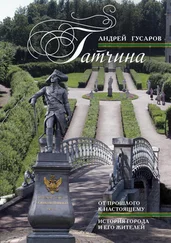

![Андрей Гусаров - Исторические здания Петербурга [Прошлое и современность. Адреса и обитатели]](/books/25830/andrej-gusarov-istoricheskie-zdaniya-peterburga-pro-thumb.webp)