Октябрьские события 1917 года предопределили дальнейшую судьбу семьи Морозовых. В одночасье богатейшие люди своей эпохи стали нищими. Особняк Киреевских – Карповых был национализирован. Огромная библиотека в пять тысяч книг, которую всю свою жизнь собирал ученый-историк Геннадий Федорович Карпов, была разграблена и частично уничтожена. Предметы, представлявшие хоть какую-нибудь ценность, были либо украдены, либо переданы в музеи. Панно С.Т. Коненкова «Пиршество» оказалось в Третьяковской галерее. После революции в дом на Большой Ордынке, № 41 въехал народный суд Москворецкого района. В 1930-х годах был разрушен одноэтажный флигель А.Н. Кнабе, имевший необычные эклектические черты.

До 1980 года, пока в особняке продолжал находиться народный суд, интерьеры оставались практически нетронутыми, хотя в особняке помимо суда располагалось несколько других организаций. После выезда суда сильно пострадала отделка интерьеров, особенно шехтелевская часть: полностью разрушен камин, варварски сорваны бронзовые и другие представляющие ценность накладки, украдена мебель темного дерева, сорвана лепнина по рисункам Шехтеля на боковых гранях свода столовой. Парадная лестница, поражавшая воображение своей торжественностью, лишилась всех украшений и приняла жалкий вид. Декоративный лепной картуш с фронтона был сорван. В наше время сломали ограду начала XIX века.

В 1993 году дом Киреевских – Карповых приобрела российско-американская компания «Интелмас» (Интеллектуальные материалы и системы), генеральным директором которой был В.В. Кантор – общественный деятель, предприниматель и меценат. При продаже особняка правительство Москвы выдвинуло одно условие: проведение полной научной реставрации с восстановлением исторических интерьеров. Кантор известен своей любовью к искусству, в особенности авангарду. Он создал музей, в котором собраны несколько сотен работ М.З. Шагала, Л.Н. Бакста, Х.С. Сутина, А. Модильяни и других художников. К реставрации исторического здания Кантор подошел со всей основательностью: для проведения работ были приглашены лучшие специалисты, в том числе и зарубежные. Кантор даже выкупил из частной коллекции портрет Тимофея Саввича Морозова кисти В.А. Серова, висевший здесь более ста лет назад, и добился разрешения сделать гипсовую копию «Пиршества». В результате были отреставрированы парадная лестница, паркетные полы, лепнина, камин, окна и двери. Можно сказать, что дому возвращены интерьеры Шехтеля и Кузнецова. В 1999 году особняк Киреевских – Карповых занял третье место в конкурсе «Реставрация», уступив лишь храму Христа Спасителя и Большому Кремлевскому дворцу.

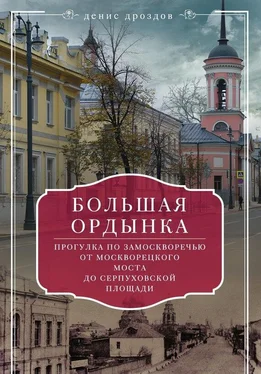

Дом Киреевских – Карповых. Современная фотография

Теперь в особняке располагаются офисы принадлежащих Кантору компаний «Интелмае» и «Акрон» и Институт корпоративной реформы, призванный всемерно способствовать формированию современного корпоративного сообщества как наиболее эффективного механизма привлечения инвестиций в Россию. Кантор – гражданин Швейцарии, и в России бывает не так часто. Но когда он приезжает в Москву, то всегда принимает гостей в своем офисе – доме Киреевских – Карповых. Хозяин украсил стены авангардными картинами из своей внушительной коллекции. Во дворе особняка установлен пятиметровый монумент из иерусалимского камня «Возрождение» работы Эрнста Неизвестного. Остается только сожалеть, что отреставрированный особняк является частной собственностью, а не превращен в музей. Сегодня только друзья и деловые партнеры Кантора могут увидеть восстановленные интерьеры Шехтеля и полотна русских авангардистов.

Гуляя по Большой Ордынке, трудно не заметить этот огромный двухэтажный со сводчатым подвалом дом, антресолями и ризалитами на заднем фасаде. В течение более чем ста лет он перестраивался. Менялись его стиль, размер и интерьеры. Особняк Киреевских – Карповых проследил движение русской и европейской архитектуры от ампира до модерна. Владельцы этого дома были передовыми людьми своего времени. Парадный фасад особняка строг, величествен и лаконичен. Единственной архитектурной неудачей дома можно считать разве что пристройку 1909 года, выделяющуюся из общей композиции.

До 1-го Казачьего переулка

Дома № 42 и 44 составляли в начале XIX века городскую усадьбу с главным домом (№ 44) и двумя флигелями. Принадлежала она поручику лейб-гвардии Семеновского полка Степану Бибикову. Согласно архивным документам, усадьба уцелела в московском пожаре 1812 года. Это удивительно, ведь тогда в Якиманской части Замоскворечья погорело девяносто два процента строений, а в Пятницкой – девяносто восемь. В 1853 году владение разделилось, и бывший флигель стал домом московского купца Никиты Михайловича Феоктистова. Основная же часть усадьбы отошла купцу Николаю Васильевичу Немирову-Колодкину и его жене Дарье Артемьевне.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу