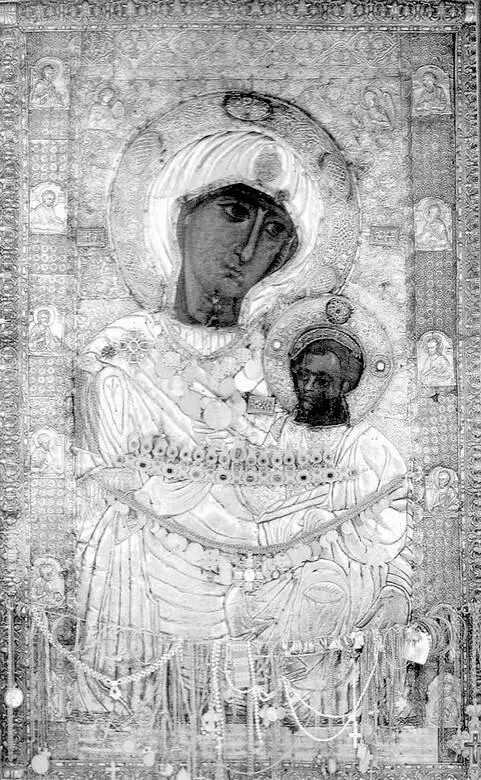

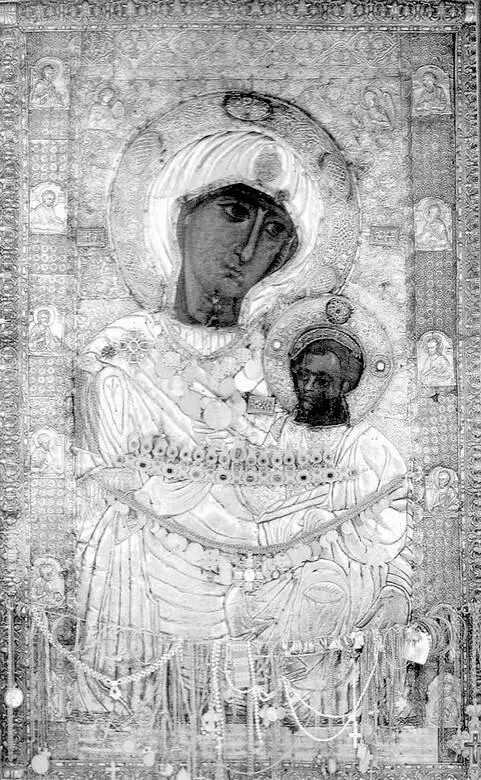

Иверская икона Божией Матери

В 1792 году с Иверской иконы был сделан список. Когда икону выносили из часовни для крестных ходов, торжественных поклонений или молебнов в домах, вместо нее выставлялся этот список. В 1802 году он обрел пристанище в заново выстроенной церкви Иверской иконы Божией Матери. После пожара 1812 года деревянных построек не осталось, кроме того, французами была разграблена и сама Иверская церковь. Первое обновление после пожара произошло в 1842 году, а второе – по случаю столетнего юбилея написания храмовой иконы Иверской Божией Матери – в 1892 году. «Московские церковные ведомости» сообщали: «На средства церковного старосты, потомственного почетного гражданина Александра Николаевича Дружинина (племянника почившего Немирова-Колодкина), совершена была капитальная промывка, чистка и поправка всего храма, с заменою некоторых ветхих и простых вещей новыми, дорогими и изящными, так что на всех довольно больших и многочисленных иконах этого храма теперь массивные, дорогие и художественно исполненные на собственной фабрике Немировых-Колодкиных сребро-позлащенные ризы» [69].

В 1898–1900 годах на средства семьи московских купцов Лебедевых в храме поновили и позолотили иконостас и сделали новую роспись. В начале XX века на территории церковного двора располагались дома священнослужителей и причта, каменная богадельня, прачечная, несколько деревянных строений и сад. Когда великая княгиня Елизавета Федоровна купила усадьбу на Большой Ордынке для строительства там Марфо-Мариинской обители, она часто приходила в Иверскую церковь на богослужения. Существует легенда, что в 1918 году в один из дней Пасхальной недели Елизавету Федоровну арестовали именно здесь во время крестного хода. А теперь в храме хранится икона с частицами мощей преподобномучениц Елизаветы и Варвары, которую церкви подарили монахини иерусалимского монастыря Марии Магдалины, где находятся мощи Елизаветы Федоровны.

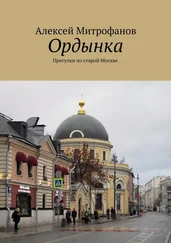

Церковь Иверской иконы Божией Матери. Фотография 1970-х годов

В 1929 году церковь Иверской иконы Божией Матери была закрыта. Иверскую икону перенесли в храм Николы в Кузнецах. В разное время в церкви помещались клубы 2-го авторемонтного завода и кондитерской фабрики «Марат», кинотеатр, а с 1989 года – галерея современного искусства «Арт-модерн». К нашему времени на участке, принадлежащем церкви, не осталось никаких построек, кроме двухэтажной богадельни, которая теперь причислена к историческим зданиям. В храме была сломана колокольня до нижнего яруса, снесена глава с крестом, разрушена ограда, пробиты дополнительные окна, утеряна настенная живопись и фрески братьев Белоусовых, расписывавших Грановитую палату Московского Кремля. В храме не осталось ни одного иконостаса, а многие иконы были сожжены. Иверская церковь подверглась настоящему разграблению: из нее было вывезено около тонны серебра (риз, окладов икон, богослужебной утвари).

В 1993 году храм и его историческая территория были возвращены Русской православной церкви. В 1994 году начались церковные службы. К счастью, теперь храм полностью восстановлен, надстроены верхние ярусы колокольни, воссоздана глава, произведена реставрация росписей внутри церкви. Некоторые из отреставрированных масляных росписей датируются XVIII–XIX веками. Церкви возвращен облик 1792–1802 годов. Помимо храмовой чудотворной иконы Иверской Божией Матери, особо чтимыми образами в Иверской церкви считаются икона Божией Матери Неупиваемая чаша, икона целителя Пантелеймона и икона святого великомученика Георгия Победоносца. Одной из святынь храма является мощевик с частицами мощей киево-печерских и оптинских святых.

Сегодня Иверская церковь занимает особое место в архитектуре Замоскворечья, прекрасно вписываясь в классицистический ансамбль зданий, находящихся возле церкви. Объемы разных частей как будто сливаются друг с другом: ротонда с трапезной, трапезная с колокольней. Только верхний цилиндрический ярус колокольни, украшенный пилястрами, своим блестящим шпилем устремлен вверх. Гармоничность облика церкви достигается за счет едва заметных деталей, например единства форм и пропорций арок боковых порталов и окон ротонды. Стены храма украшены белокаменными тягами и карнизами, подчеркивающими объемы сооружения. Внутреннее пространство церкви, впечатляющее своей обширностью, – результат объединения трапезной и приделов арками. Трапезная и боковые притворы с арочными порталами утяжеляют нижний ярус ротонды. Храму немного недостает легкости и пластичности, но, наверное, он изначально и не был на это рассчитан. Церковь Иверской иконы Божией Матери не обладает такими выдающимися индивидуальными особенностями, как, например, Скорбященская церковь или церковь Николы в Пыжах, но ее можно назвать ярким примером русского классицизма.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу