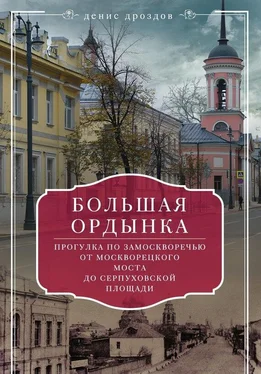

Дом Киреевских – Карповых

(Большая Ордынка, № 41)

Отличный архитектурный ансамбль с храмом Иверской иконы Божией Матери составляет дом Киреевских-Карповых начала XIX века. Этот дворец с фронтонным портиком из шести пилястр коринфского ордера, выделяющимся на глади стены, является одним из самых значимых архитектурных памятников Большой Ордынки. Первые владельцы дома – семья Киреевских – представители потомственного дворянского рода, известного с XVII века. Немир Федорович Киреевский был в 1614–1625 годах воеводой в Валуйках, Лебедяни и Одоеве, а позже состоял при посольстве в Англию.

Главный дом усадьбы на Большой Ордынке был выстроен по красной линии улицы после пожара 1812 года. Свой нынешний, характерный для ампира, парадный фасад дом приобрел к 1821 году. Владельцем усадьбы был гвардии поручик Степан Алексеевич Киреевский – дядя поэта и философа А.С. Хомякова. Возможно, именно в этот дом в 1833 году Хомяков привез из Крыма своего заболевшего дядю. Но главную честь этому дому сделали другие известные владельцы – семья Карповых.

В 1875 году усадьбу на Большой Ордынке купили Мария Федоровна и Тимофей Саввич Морозовы – представители знаменитой купеческой и мануфактурно-промышленной фамилии. Основатель династии – Савва Васильевич Морозов был крепостным села Зуева Богородского уезда Московской губернии. В 1820 году, когда ему было пятьдесят лет, Савва Васильевич выкупил из крепостной зависимости всю свою большую семью. К тому времени у него уже было собственное дело – шелкоткацкая мастерская, где он работал со своими сыновьями без выходных. Каждый день еще засветло Савва Васильевич с котомкой за спиной выходил из дому и шел более ста верст пешком в Москву, чтобы продать свой товар, а возвращался поздней ночью также пешим. Вскоре дело Морозова значительно расширилось: он основал самую крупную в России Никольскую механическую ткацкую фабрику с огромным прядильным корпусом.

Сыновья Морозова постепенно отделились от отца и создали фабрики в Московской, Владимирской и Тверской губерниях. Каждый из сыновей прославил свою фамилию и стал потомственным почетным гражданином. Незадолго до смерти Савва Васильевич передал свое дело младшему сыну Тимофею Саввичу, который учредил фирму «Товарный дом Саввы Морозова сын и К°». В 1850-х годах Тимофей Саввич основал Тверскую мануфактуру и значительно расширил Никольскую фабрику.

Сначала Тимофей Саввич нанимал только зарубежных специалистов, но потом он уволил всех иностранцев и стал первым из русских фабрикантов, кто сделал ставку на собственных инженеров – выпускников Московского Императорского технического училища. Морозов верил в русскую инженерную и техническую мысль, поэтому ткацкие станки и другие машины производились прямо на его заводах, а не заказывались за границей. Тимофей Саввич сделал все, чтобы его фабрика стала одной из лучших в России. Как метко подметил один из современников, морозовский товар можно брать с закрытыми глазами: самые подозрительные и недоверчивые восточные люди к этому привыкли. Ткани Николаевской мануфактуры ценились не только в Российской империи, но и в азиатских странах – Иране, Монголии и Китае, – которые издавна славились своим текстильным производством.

В 1846 году Тимофей Саввич женился на Марии Федоровне Симоновой – дочери состоятельного московского купца, владевшего фабриками и домами в Москве и разных губерниях. Этот союз носил скорее деловой, нежели любовный характер. В числе богатейшего приданого, отданного Симоновым за дочерью, была и бумагопрядильная фабрика. Мария Федоровна – невероятно умная и сильная женщина – пользовалась большим уважением у деспотичного и сурового Тимофея Саввича. Все серьезные деловые и семейные вопросы супруги решали только сообща, и порой голос жены становился определяющим. У Морозовых было восемь детей – четыре дочери и четверо сыновей. Самый младший из них – Савва Тимофеевич – станет впоследствии известнейшим меценатом и предпринимателем, директором Товарищества Никольской мануфактуры «Саввы Морозова сын и К°». Морозовы владели двухэтажным с мезонином особняком в Большом Трехсвятительском переулке с зимней оранжереей и обширным садом с беседками и цветниками. Еще семье принадлежали большая усадьба во Владимирской губернии и дача на Мисхорском побережье в Крыму.

Дом Киреевских был куплен Морозовыми для старшей дочери Анны Тимофеевны, которая вышла замуж за Геннадия Федоровича Карпова, профессора Московского университета, крупного историка, ученика С.М. Соловьева и друга В.О. Ключевского. Семья Морозовых всегда участвовала в общественной деятельности, занималась благотворительностью и меценатством. Тимофей Саввич избирался гласным городской думы и председателем Московского биржевого комитета, участвовал в создании Московского отделения общества для содействия русской промышленности и торговле. Морозовы открывали для своих рабочих и их семей дома, школы, ясли, больницы, богадельни, роддома, санатории, библиотеки и даже театры. «С конца XIX в. главное соперничество между именитыми родами пошло в том, кто больше для народа сделает» [70], – заметил В.П. Рябушинский. Сергей Тимофеевич поддерживал Строгановское училище, входил в комиссию по созданию Музея изящных искусств на Волхонке (теперь ГМИИ имени Пушкина), основал Кустарный музей в Москве, помогал многим художникам – В.Д. Поленову, В.А. Серову, И.И. Левитану. Племянник Тимофея Саввича Иван Абрамович Морозов был известнейшим меценатом и собирателем современной западноевропейской и русской живописи. В Третьяковской галерее есть портрет кисти Серова, на котором Иван Абрамович изображен сидящим за столом на фоне натюрморта Анри Матисса. Хранители Третьяковки шутят, что Серов настолько четко скопировал французского художника, что в России стало на одну картину Матисса больше. Савва Тимофеевич был одним из создателей Московского Художественного театра и на протяжении всей жизни спонсировал его. По воспоминаниям современников, Савва Морозов ни копейки не пожертвовал на развитие западной культуры и осуждал своего двоюродного брата Ивана Морозова за создание Музея изящных искусств.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу