Сочинения, создаваемые «по образцу» садов и называемые фигурально «садами», «вертоградами», «огородами», встречаются в конце XVII в. и у других авторов, завися в известной мере от польской литературной традиции. Лазарь Баранович опубликовал в Чернигове в 1680 г. на русском и польском следующее сочинение: «Цветы святых оправ в венец Божией Матери». «Вертоград духовный, различными цветами благоугоднаго учения украшенный» принадлежал Гавриилу Домецкому и был составлен им в 1685 г. В статье «Ко читателю» главной задачей своего «Вертограда духовного» Гавриил считает «врачевство» – как «внутренего, яко и внешняго человека доброе начало» [168].

* * *

Сады в Москве и под Москвой были не только для красоты, от них получали плоды и ягоды. Однако не следует это практическое назначение преувеличивать и противопоставлять его эстетической значимости московских садов. На Западе также в садах, в их «зеленых кабинетах», было много плодоносящих деревьев и кустов. Плодоносность была, как я уже неоднократно указывал, одним из элементов садовой эстетики во все века. Плод считался таким же красивым, как и цветок: красив видом и вкусом. В саду должно было быть услаждение не только зрения, но слуха, обоняния и вкуса. То, и другое, и третье служило основанием для удивления перед мудростью мира. Поэтому эстетический момент не уменьшается от того, что русские предпочитали в своих садах сажать «полезные» растения.

Как видно из документов, приводимых И. Забелиным, русские были озабочены тем, чтобы в садах их были не только плодоносящие деревья, кусты и иная растительность, но чтобы вся даваемая ими снедь была в какой-то мере экзотической [169]. Особенно много усилий делалось, чтобы пересадить в московские сады виноград. И это потому, что виноградное дерево считалось райским, как и яблоня.

Характерная особенность русских садов XVII в. – висячие сады. И. Забелин пишет: «…в начале XVII ст. верховые сады были устроены при хоромах государя царевича Алексея. Комнатный сад Михаила Федоровича поддерживался и старательно украшался и при Алексее. В 1668 г. в этом саду поставлено было царское место, великолепно украшенное живописью. Перила и двери были также расписаны красками» [170]. Из последнего замечания видно, что это были внешние сады на уровне комнат, а не сады в комнатах, что по тем временам вряд ли могло и быть. Сады эти устраивались на сводах хозяйственных зданий, над погребами, подвалами и т. п. [171]

«Каждое отделение дворца, – пишет И. Забелин, – имело свой собственный, отдельный садик» [172].

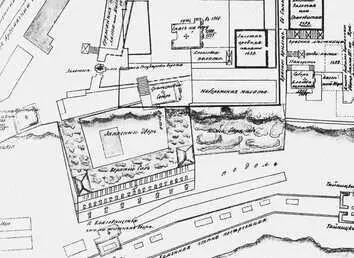

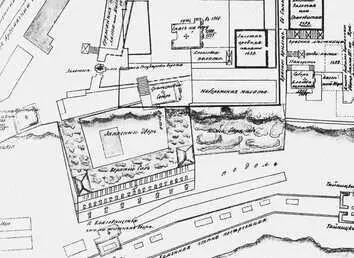

Помимо «верховых» или «комнатных» садов, в Кремле было два главных «наберéжных» каменных и «красных» сада – Верхний и Нижний [173]. Первый располагался «на сводах большого каменного здания, фасад которого со стороны Москвы-реки опускался до подошвы кремлевского подола или до самого берега. Это здание в XVII столетии называлось запасным, а в XVIII – комиссариатским двором. В нем сохранялись запасы хлеба и соли» [174]. Сад простирался на 62 сажени в длину, но был сравнительно узок. Нижний сад также располагался на сводах здания «подле Набережной палаты к Тайницким воротам» [175]. Комнатные сады располагались и у Потешного дворца. У последнего была «Потешная площадка», на которой малолетний Петр потешался воинскими играми с «малыми ребятками» [176]. Цветники и «грядки» находились в этих комнатных садах в ящиках. О Верхнем саде в Кремле И. Забелин пишет: «Верхний сад… был обнесен каменной оградой с частыми окнами, которая составляла собственно стены здания, где помещался сад. Из окон, украшенных резными раскрашенными решетками, открывался обширный вид на Замоскворечье. В таком виде сад изображен на панораме Москвы, изданной в Голландии при Петре Великом (Достопамятности Моск. Кремля, г. Вельтмана).

Деталь плана Московского Кремля. Из книги А. Вельтмана «Достопамятности Московского Кремля» (М., 1843). (На плане обозначены «Верхний сад» и «Нижний дворцовый сад»)

Среди сада находился пруд, в который вода проведена была с Москвы-реки посредством водовзводной машины, устроенной в угольной Кремлевской башне, получившей оттого название Водовзводной. Подле сада стояла другая такая же водовзводная башня, построенная в 1687 г. Верх ее украшался часами, а в середине помещалась машина, наполнявшая пруд водою. В пруде и в разных местах сада били фонтаны, или водометы, называвшиеся также водяными взводами. В углах сада, с набережной стороны, стояли два чердака [177], или терема, украшенные резьбою и расписанные узорочно красками. Это были беседки. На пруде этого Верхнего сада малолетний Петр Алексеевич плавал в лодках, в потешных маленьких корбусах и ошняках (шнеках), украшенных обыкновенно резьбою и красками» [178].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу