«У Зимнего дворца всегда стояли коляски и у пристаней верейки и шлюпки, и все дожидаются до самого вечера, а куда изволит ехать – неизвестно, и особливо редкий день который не бывает в Сенате».

Пётр постоянно был в разъездах, однако жизнь в Зимнем дворце всегда была насыщена встречами и праздниками.

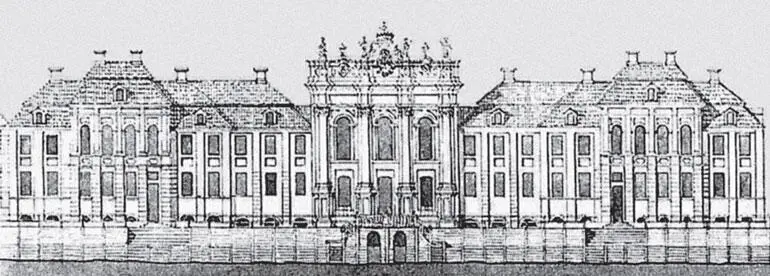

Третий Зимний императорский дворец

Наименование объекта. Императорский дворец Петра I.

Маршрут следования. Первый рассказ вести на берегу Зимней канавки. Второй рассказ вести на Дворцовой набережной.

Элементы показа. Показать вначале выделенную часть фасада Эрмитажного театра со стороны Зимней канавки, а затем, выйдя на Дворцовую набережную, показать северный фасад театра, панораму реки Невы и Петропавловской крепости.

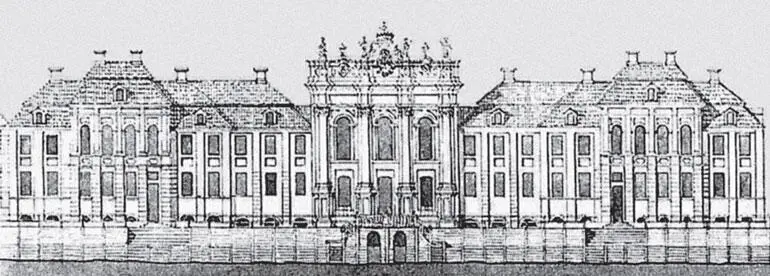

Из «Портфеля экскурсовода» показать вид Третьего Зимнего дворца по гравюре Е. Виноградова 1750–1751 гг., картину художника И. Н. Никитина «Пётр Великий на смертном одре».

В 1715 году второй Зимний дворец показался уже тесным. Подросли дочери, большим стал штат придворных дам при Екатерине и при царевнах.

29 октября 1715 года родился долгожданный сын Пётр Петрович, будущий наследник престола. Пётр повелел архитектору Г. И. Матарнови возвести новый дворец, более вместительный, чем прежний.

В начале весны 1716 года стали бить сваи под новое здание и укреплять невский берег, потому что дворец должен был своим главным фасадом выходить, наконец, к берегам Невы.

Третий Зимний императорский дворец

История третьего по счёту зимнего царского дома почти два столетия хранила немало загадок.

Виновницей их рождения оказалась Екатерина II, которая пожелала на месте старых петровских хором возвести собственный придворный театр.

В 1783 году архитектор Д. Кваренги начал его строительство, и считалось, что он разрушил прежний дворец Петра и на его месте воздвиг новое здание.

Но в 1985 году при проведении полной реконструкции и реставрации существующего ныне Эрмитажного театра благодаря большой исследовательской работе архитекторов Г. Михайлова, В. Галочкина и И. Бурковской выявились интересные открытия. Оказалось, что в здании театра служебные постройки, обращённые к Зимней канавке, были ограждены совершенно глухой стеной.

Как будто хозяин усадьбы пытался отгородиться от какой-то возможной суеты и шума.

Благодаря исследованиям стало понятно, как по проекту Матарнови строили третий дворец Петра.

Для этого заложили шурфы – прямоугольные раскопы глубиной до двух метров, провели зондирование стен, снятие всех слоев штукатурки, а также сделали анализ кладки по размерам кирпича и манере работы.

В коллекциях Эрмитажа хранится рисунок фасада дворца и план всей усадьбы. По ним можно представить себе вид этого дворца.

Поначалу это был дом в два этажа на высоком цоколе, над которыми Пётр приказал надстроить ещё один этаж.

Пётр много и напряжённо трудился, поэтому эту часть он приказал замуровать глухой стенкой, чтобы ему не было слышно строительного шума.

Здесь находился его кабинет, выходивший к Зимнедворцовому каналу и который ныне выделен цветом на фасаде здания.

Архитектор Матарнови не успел возвести все здание дворца по причине его смерти 2 ноября 1719 года.

Отделку стен и потолков бело-синей голландской плиткой в шести государевых покоях выполняли уже мастера под наблюдением Растрелли, отца и сына.

В 1718 году от Невы до Мойки вырыли канал, теперешнюю Зимнюю канавку.

На сохранившемся плане всей царской усадьбы видно, что за дворцом, вглубь от Невы, был разбит небольшой французский сад, который завершался гаванью, где стояли и хранились прогулочные суда.

Строительство дворца по проекту Матарнови продолжил Доменико Трезини, который завершил его к лету 1724 года. Окрашенное золотистой охрой с белыми архитектурными деталями здание протянулось на 72 метра вдоль Невы.

Его разлёт справа сдерживал Зимний дом, возведённый Матарнови, а слева такой же дом, возведённый Трезини.

Между ними расположили центральный объём дворца, который выделялся нарядным ризалитом шириной в три окна.

Северный его фасад был наряжен пилястрами и колоннами коринфского ордера, причем колонны несли на себе тяжесть пышно украшенного аттика, увенчанного большой короной с носом боевого корабля – рострой. Ростра, вознесённая над дворцом, как бы завершала нарастающее движение архитектурных форм здания.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу