— Что у тебя? — спрашивает ее на коротком досуге кузнец.

— Затупился. Все жало помялось. Лед колю в молоканку — одни только брызги…

— Это моментом.

Нагревали. Плющили алые острия. Двугранное. Четырехгранное. Потом, по-горячему, мелкосечкой — слесарной пилой доводил и ровнял им рабочие «жала» кузнец Кузурманыч. Потом закалял. Утопит на мгновение в бадейку с водой и на воздух: «Чтоб железо не задохнулось». Напоследок совсем утопил. Забулькотала бадейка, заворчала по-кошачьи. Двугранный конец… Четырехгранный… Охлажденный и закаленный лом снова ложится на наковальню. Зачем? Ага! Василий Константинович берет напильник и с силой, с надавом проводит им по остриям. Скоргочет сталь о сталь. Размахнувшись, кузнец ударяет двугранным оттягом в кирпич. Кирпич — вдребезги, а рыжие искры!.. На острие лома ни блесточки, цела синева закалки.

— На! — легкой рукой протягивает он румяной молоканщице железное свое произведение.

— Творец! Ну, скажи, не творец?! — восхищается не без умысла дед-рогоносец. — Богу звезды, пра слово, ковать!..

Дедкин выкрик заставил меня усмехнуться. Вспомнил я еще одного кузнеца. Если Кузурманыч воистину только творец, то псковский коллега его был еще, в придачу, и критиком. «Куда целишь, тетеря!» — послышался мне из далекой, далекой военной весны возмущенный его тенорок.

* * *

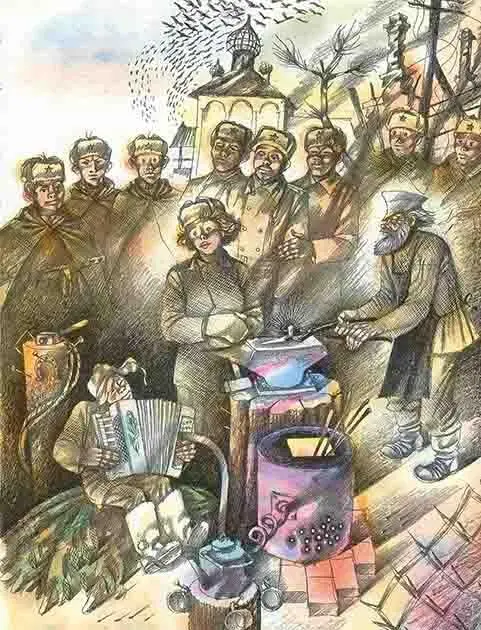

Разоренная, сожженная Псковщина.

По ее земле шла на передовую маршевая стрелковая рота. Чуткое к голосам войны, бдительное солдатское ухо издалека, за двадцать почти километров, улавливало глуховатый бас фронтовой канонады, угадывало ее утробное, густое рычание. Окрест лепетали звонкие болтунишки-ручьи, захлебывались прибылой водой захмелевшие лесные речушки, свистела, чирикала вешняя птаха в вершинах дерев, но не чуяли птичек солдатские уши. Дальний гул, прикоснувшийся к ним, подминал и обесценивал прочие легкие, пустяковые звуки. По неласковой апрельской дорожке шла навстречу канонаде стрелковая маршевая.

Лес кончился. Завиднелись печи и трубы сожженной дотла деревеньки. В свежевырытых землянках развели военные погорельцы свои камельки, и синеватые свитки дыма метались над остывшими пепелищами.

И здесь повстречал нашу роту какой-то неожиданный, несогласный с войною и канонадой, праздный, ухарский звук.

— Журавль, — предположил кто-то из солдат.

— Какой те журавль! Ишак так ревет.

— Откуда бы тут ишак взялся? Кавказ тоже нашли…

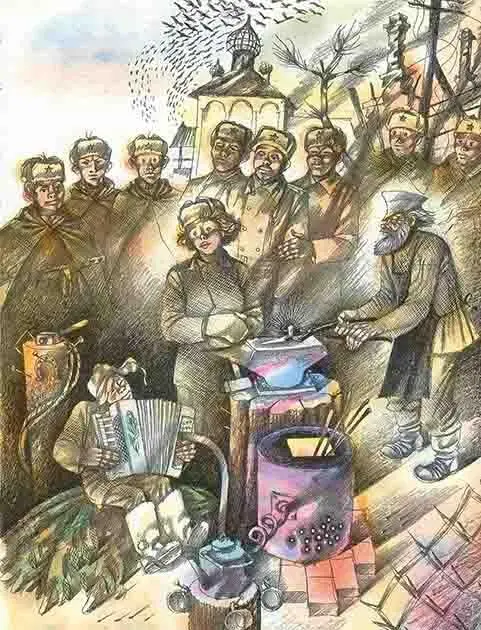

Звук доносился отчетливей, громче, и вскоре рота увидела… кузницу.

И настолько диковинной была эта кузница, что сопровождавший маршевую роту лейтенант неожиданно для себя скомандовал:

— Привал.

Случись это в другой обстановке — выбрал бы солдат бугорочек посуше, положил бы под сапоги вещмешок (кровь бы от ног «откатила») и, блаженно сомкнув глаза, отдыхал, отдыхал бы… Сейчас же, окружив плотным кольцом небывалую кузницу, глазели сюда рядовые, усиленно крякал сержантско-старшинский состав, а лейтенант, расстегнув планшетку, что-то торопливо записывал в походный дневник. А может, и зарисовывал…

На подстиле из кирпичей стояла чугунная печка-буржуйка. Она заменяла горн. А мехи… мехами служил здесь трофейный немецкий… аккордеон. В перламутровой его душе была просверлена дыра, в которую башковитый псковитянин втиснул резиновый шланг. На втором, на «горячем» конце шланг соединялся с обрезком змеевика от самогонного аппарата. Выпрямленная трубка змеевика соседствовала с огнем. Она наглухо была замурована в поддувало печурки. В метре от печурки на охапке сосновых веток сидел мальчуган лет двенадцати. Он нагнетал воздух, вел дутье. Парнишка вспотел… Растягивая аккордеон, малый нажимал сразу до десятка клавишей. Вернее, столько, сколько помещалось под его ребячьими пальцами. Инструмент ревел, выл, вопил всеми немыслимыми голосами, до тех пор вопил, пока его блестящая утроба предельно не заполнялась воздухом. После этого мальчуган попускал клавиши и потихоньку сводил мехи. Нагнетенный воздух высвистывал, бил струей через шланг, через змеевик и в печурку. Березовое уголье жарко, яростно вспыхивало. Малиновели у печурки бока.

— Ну и… артисты! — восхищенно выдохнул пожилой солдат. — Действительно, голь на выдумку…

Возле наковальни, закрепленной на комлеватом стояке-чураке, хлопотал расторопный старикашка в дореволюционном еще картузе. На роту он не обращал никакого внимания, словно не две сотни глаз жадно следили за каждым его движением, а просто… ну… прилетела любопытная трясогузка… Повертится и улетит. Он деловито совал через крышку печурки в огненное ее жерло заготовки, подсыпал угольков, пробовал ногтем скудненький инструмент, подправлял сползающий на глаза козырек картуза.

Читать дальше