Ещё пример: малыш гуляет с родителями в лесопарке; дойдя до развилки, настырно командует: «Туда!» Мама с папой (правдиво, убедительно, подробно) объясняют, что «там» – грязь, слякоть, нет тропинки, поваленные деревья. «И вдруг там волки водятся» – для верности добавляет папа. Но отпрыск твёрд в своём устремлении: «Всё равно – туда!» Он понимает, что родители действительно правы, что они не обманывают. Он даже, возможно, вспоминает, что и раньше уже обходили то место – но всё равно стоит на своём. Почему? Да просто потому, что ему «так хочется».

Отсюда – вывод второй: подлинное упрямство чаще всего безрассудно, оно знает лишь «хочу» и игнорирует «надо».

3. Настоящего упрямца отличает стремление действовать вопреки общепринятым, известным и – главное! – понятным ему распоряжениям, требованиям, запретам.

Иначе говоря, истинный вредина уже достаточно хорошо сознаёт и чётко понимает, чего именно от него хотят, что конкретно запрещают в данный момент, но всё равно делает иначе, по-своему, «как хочется».

Например, если, презрев все «нельзя», по лужам шлёпает полуторагодовалый кроха – это можно списать на простое детское любопытство, желание «исследовать мир». Но если подобным образом ведёт себя ребёнок лет шести – есть повод заподозрить его в форменном упрямстве. То же самое относится к популярным сюжетам, вроде «сыпать песок в глаза соседу по песочнице», «разбрызгивать воду в ванной», «скакать по пружинному дивану», «плеваться косточками», «включать громко музыку» и т. п.

«…Родька независимо положил руки на стол, как будто весь стол принадлежал только ему.

– Сядь прилично, – сказала мама.

– Я и в школе так сижу! – он ещё шире раздвинул локти.

Мама нахмурилась.

Но на Родьку „нашло“. Он чувствовал, что ни за что не уберёт руки со стола, хотя понимал, что надо убрать. Все молча смотрели на него. Все осуждали. Ему хотелось убежать, но он сидел, вцепившись в скатерть, и его можно было унести отсюда только вместе со столом».

Отсюда – вывод третий: настоящее упрямство не столько ситуативное, сколько возрастное. Проявления упрямства отражают этапы, вехи, ступени взросления ребёнка, усвоения им социальных, нравственных, культурных норм.

4. Маленький ребёнок ещё не способен внятно сформулировать, чётко выразить свои вполне естественные желания, стремления, намерения.

Бессилие и беспомощность вызывают огорчение, раздражение, досаду. Внешне и со стороны такие реакции кажутся необъяснимым сопротивлением, ослиной упёртостью, непонятной блажью. Такое мнимое, кажущееся упрямство – одновременно и защитная, и компенсирующая реакция.

Вспоминается реальный и очень характерный случай. Зимой на прогулке девочка лет трёх с необъяснимым упрямством выбрасывала подстилку из санок, на все мамины уговоры и призывы реагировала криком, упиралась, не хотела ехать домой. Когда разбушевавшаяся девчонка в десятый раз вцепилась в плед и бросила на снег – родительница не выдержала: «Ну-ка, живо домой! Хватит мне тут сцены закатывать!» – с этими словами она решительно пошагала к дому, волоча одной рукой санки, а другой – ревущую благим матом и вырывающуюся упрямицу.

Что и говорить, душераздирающее зрелище… Потом выяснилось: после катания с горки между слоями подстилки образовался большой и острый комок льда, который просто мешал сидеть в санках. Девочка не смогла доходчиво растолковать маме причину своего беспокойства, а та сразу не заметила непорядок и разозлилась.

Отсюда – вывод четвёртый: зачастую мы просто не понимаем детей и ошибочно принимаем за упрямство совсем иное поведение.

5. У детей предельно обострено чувство справедливости.

Лейтмотив любых мероприятий, игр, споров – «так нечестно!». Этот выкрик возникает по поводу и без повода, просто «на всякий случай». Кто об этом забывает – получает протест: «Я так не играю!»

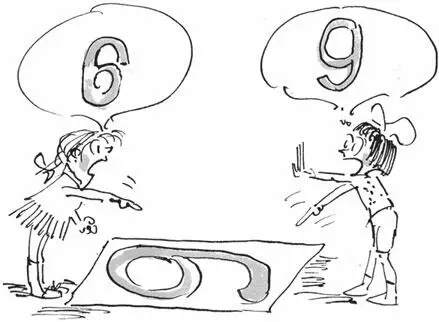

Детское мировоззрение ещё не отличается чёткостью, а поведение – гибкостью. Так, малыши ещё не имеют чётких представлений о справедливом / несправедливом и не видят возможных вариантов решения одной задачи или проблемы. Например, что дойти до детской площадки можно по двум дорожкам, что копать песок можно разными лопатками, что лепить снеговика можно с головы, а можно с туловища…

Это делает несправедливость ещё более ранящей и болезненной и заставляет ошибочно усматривать её везде, где возникает ситуация выбора, принятия решения. Получается, что упрямство – часто следствие поведенческого тупика: если что-то не нравится или чего-то не хочется – проще сразу воспротивиться, упереться, отказаться.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу