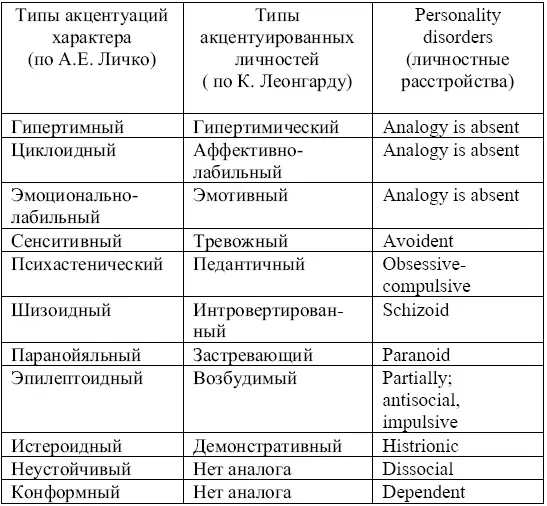

1 ...7 8 9 11 12 13 ...105 Статьи А.Е. Личко и Ю.В. Попова содержат информацию о параллелях между современными отечественными и иностранными исследованиями. А.Е. Личко отмечает, в частности, что, хотя в англоязычной психологической литературе отсутствует понятие, соответствующее акцентуациям личности или акцентуациям характера в немецкой и русской психиатрии, некоторую аналогию можно провести с типами расстройства личности, предложенными в 10-м пересмотре Международной классификации болезней.

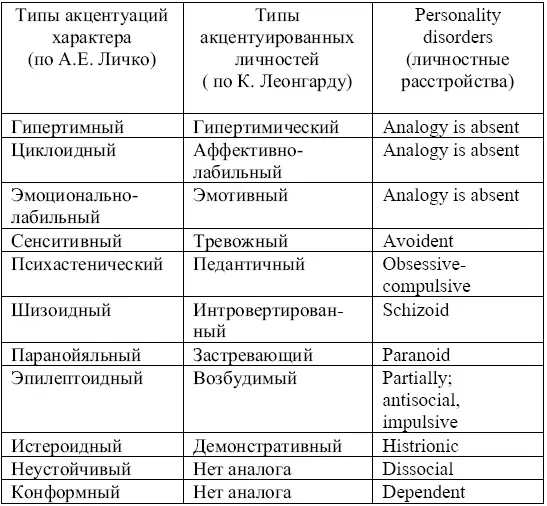

Он сопоставляет их с собственной классификацией акцентуаций характера и типами акцентуированных личностей, описанных К. Леонгардом. Эти данные приведены в табл. 1.

Подчеркнем, что эта редакция документа Всемирной организации здравоохранения включает и такие типы, как диссоциальное, тревожное («избегающее») и зависимое расстройства личности.

Обращаясь к вопросу об основах формирования характерологических черт, Личко утверждает, что «никаким особым воспитанием невозможно вырастить гипертима, циклоида или шизоида» 31, т. е. отмечает значение врожденных особенностей человека. Это возвращает нас к вопросу о связи особенностей темперамента и условий воспитания в процессе фенотипических изменений.

Таблица 1

Сопоставление классификационных типов

Не случайно после книг А.Е. Личко, в 8-90-е годы XX в., появляется ряд исследований роли средовых факторов в развитии характера. В частности, изучаются и описываются стили семейного воспитания, которые способствуют развертыванию акцентуаций, и особенности психолого-педагогического воздействия в работе с подростками , имеющими характерологические особенности.

Авторы психолого педагогическихисследований стремятся разработать конкретные программы для обучения учителей выявлению детей с акцентуациями из общей массы «проблемных». Они пользуются для этого классификациями К. Леонгарда и А.Е. Личко, чаще всего ограничиваясь самыми «беспокойными», с учительской точки зрения, акцентуациями.

Как правило, в данных исследованиях либо воспроизводится классификация А.Е. Личко, либо она несколько модифицируется. Одной из причин, по которой авторы психолого-педагогических исследований вносят изменения в типологию А.Е. Личко, является несоответствие психиатрических терминов воспитательной практике школы 32. По словам В.М. Миниярова, «учитель, как правило, работает с нормальным ребенком, не имеющим аномалий в характере в сторону заболевания… только с наметившимися отклонениями от нормы» 33. Поэтому применение традиционных названий характерологических типов неуместно в широкой учительской практике. Слова «шизоид», «психоастеник» или «эпилептоид» могут стать «ярлыками», навешиваемыми на неудобных преподавателю детей. Кроме того, педагогу трудно развести «крайний вариант нормы» и клинический случай, если у них похожая поведенческая симптоматика. В итоге возможно смешение разных понятий: «индивидуальные особенности», «исключительный тип» (определение В.П. Кащенко), «отклонение, нарушение в развитии».

Чтобы избежать этого, исследователи предлагают уйти от клинической терминологии и исходить, например, из воспитательной практики. В таких случаях в поле зрения специалистов оказываются стили воспитания и речь идет уже не о «характерологическом типе», а о «социально-педагогическом типе личности» 34. Безусловно, для получения полной картины характерологического развития изучение семейного или школьного «вклада» в формирование характера ребенка необходимо. Однако, на наш взгляд, такой подход, во-первых, смещает исследовательский фокус из области психологии в сферу педагогики. Во-вторых, индивидуальные особенности ребенка могут сами влиять на то, какую воспитательную тактику выбирают родители и учителя.

При построении типологии и предпочтении терминов, как уже отмечалось, есть смысл исходить из того, какие психологические новообразования имеют решающее значение для конкретного возрастного этапа.

Так, в младшем школьном возрасте для характерологического развития основополагающее значение имеет общение ребенка с окружающими, опосредующее ведущую для него учебную деятельность. Общение позволяет младшему школьнику, по образному выражению Л.И. Божович, лепить свое «социальное Я» и требует от него определенной позиции в момент взаимодействия с партнером по общению. Это позволяет рассматривать способ взаимодействия как основание для типологии поведенческих векторов и, соответственно, линий характерологического развития.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу