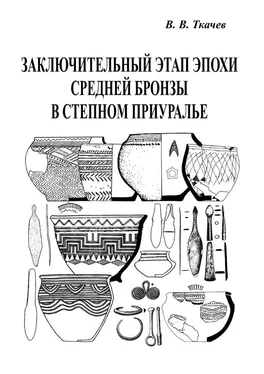

1 ...7 8 9 11 12 13 ...23 Таким образом, в степном Приуралье может быть выделена достаточно представительная группа погребальных комплексов заключительного этапа СБВ, составляющая северо-восточную периферию ареала степных скотоводческих культур. Уточнить их место в системе относительной хронологии позволяют стратиграфические данные. В большинстве случаев описанные захоронения являлись впускными в курганы древнеямной культуры (Покровка VIII, Хутор Барышников, Шумаевский II, Ефимовка IV, Танаберген II, возможно, Медведка, Болдырево I, Восточно-Курайли I, Герасимовский II, Илекшар I, 6). При этом особенно важно отметить надежно задокументированный факт большого хронологического разрыва (видимо, несколько веков) между позднеямным и позднекатакомбным погребениями в могильнике Ефимовка IV. О реальных масштабах хронологической лакуны, отделяющей ямную культуру от культурной группы конца СБВ, свидетельствуют стратиграфические наблюдения в могильниках Танаберген II и Новотроицкий I. Здесь впускные позднекатакомбные могилы следовали за погребениями утевско-жаман-каргалинской культурной группы (по С. В. Богданову (2004)) начального периода СБВ (раннеполтавкинской по И. Б. Васильеву (1979)). Генезис последней связан с трансформацией позднеямной культуры, стимулировавшейся юго-западным импульсом. Как уже говорилось выше, хронологически данная культурная группа относится к преддонецкому времени и синхронизируется с памятниками второго периода позднеямного – раннекатакомбного времени Нижнего Дона (по А. В. Кияшко (1999)), 3-м этапом новотиторовской культуры (по А. В. Гею (2000)) или предкатакомбной культурной группой (по В. А. Трифонову (1991)) Прикубанья, а также ранним этапом северокавказской культуры (Ткачев В. В., Гуцалов С. Ю., 2000, с. 35; Ткачев В. В., 2000, с. 39-43, рис. 3; 4). Пока нет объективных данных о том, смыкаются ли во времени указанные культурные образования различных этапов СБВ в Приуралье. Однако их различия настолько очевидны, что позволили С. В. Богданову предположить дискретный, прерывистый характер функционирования степных культур Заволжья и Приуралья (Богданов С. В., 1998, с. 22).

Так или иначе, нужно констатировать, что представленные в нашей выборке комплексы следует вынести за рамки 3-го этапа древнеямной культуры Приуралья в трактовке Н. Л. Моргуновой (Моргунова Н. Л., Кравцов А. Ю., 1991; 1994). Сделать это необходимо, прежде всего, по причине существенного хронологического разрыва между ними, так как «классическая» древнеямная культура в регионе сходит с исторической арены уже в середине III тыс. до н. э. (Богданов С. В., 1999, с. 24). Некоторую преемственность с ней демонстрируют лишь памятники СБВ-1 (преддонецкого, раннеполтавкинского времени), безусловно, предшествующие позднекатакомбной культурной группе (СБВ-2). Кстати, в первых публикациях исследователи древнеямной культуры Приуралья относили некоторые из этих комплексов, например, погребение из Медведки, к позднеполтавкинскому времени, хотя и настаивали на их ямной атрибуции (Моргунова Н. Л., Кравцов А. Ю., 1991, с. 48). В то же время Н. К. Качалова попрежнему считала погребение из Медведки раннеполтавкинским (Качалова Н. К., 2001, с. 49-50; рис. 6).

Для определения верхней хронологической границы позднекатакомбной культурной группы в регионе принципиальное значение имеет стратиграфическая ситуация в кургане 25 Новокумакского могильника, где основные погребения позднекатакомбной культурной группы перекрываются синташтинскими захоронениями (рис. 69). На это обстоятельство обратили внимание еще авторы первой публикации (Смирнов К. Ф., Кузьмина Е. Е., 1977, с. 18). По непонятным причинам, этот факт затем долгое время игнорировался, и погребения бронзового века из 25 кургана Новокумакского могильника воспринимались не дифференцировано. Лишь недавно В. В. Отрощенко и автор настоящего исследования практически одновременно предложили вернуться к первоначальной интерпретации этого комплекса как стратифицированного (Отрощенко В. В., 2000, с. 66, 67; Ткачев В. В., 2000, с. 44). Еще одним памятником, где можно опереться на стратиграфические данные, является могильник Танаберген II. В кургане 1 этого некрополя самый поздний стратиграфический горизонт функционирования насыпи в эпоху бронзы связан с серией впускных захоронений петровского этапа алакульской культуры. Раннеалакульские погребения образовывали два кольца вокруг центральной могилы, перекрывавшей захоронение конца СБВ. В кургане 7 данного могильника такие же раннеалакульские погребения с идентичной планиграфией были впущены в насыпь над синташтинским некрополем, включавшим 17 захоронений.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу