Специализация в биологии достигла такого масштаба, что исследователи, занимающиеся… например, каналами (в клеточных мембранах), живут в параллельных мирах: исследователи натриевых каналов не видят смысла в общении с исследователями кальциевых каналов и тем более с теми, кто изучает каналы для органических молекул. При этом их понимание мембранной теории, в рамках которой эти каналы обретают смысл, остаётся на уровне университетского курса. Когда кто-то занят изучением молекулярной… структуры какого-либо канала, то с кругозором величиной с его просвет «осознание проблемы» становится невыполнимой задачей.

<���…> Вместо новых широких обобщений мы имеем широкий круг обзоров по электропотенциалам, или по проблемам полупроницаемости, или по осмотическим свойствам клетки, но эти проблемы никогда не рассматриваются вместе в одной работе… Авторы подобных обзоров предпочитают касаться лишь отдельных аспектов.

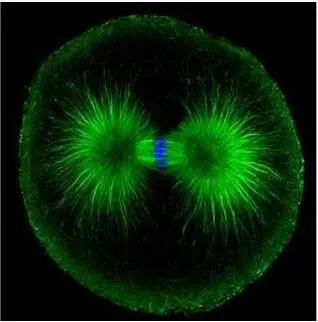

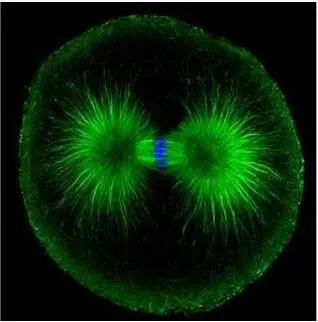

Нервный узел, образующийся у эмбриона.

Увеличение в 70 раз.

Фото д-ра Ш. Ивен-Рама, Израиль, 2008.

Начало развития эмбриона морского ежа (метафаза деления зиготы).

Увеличение в 1000 раз.

Фото д-ра Дж. Хенсона, США, 2006.

Ещё одно свидетельство деградации кругозора учёного – превращение физиологии клетки в физиологию живой молекулы. Клетка как целое ушла в историю. Из университетов выходят специалисты, которые хорошо представляют себе работу только какой-нибудь части клетки, причём специалист ценится тем выше, чем ограниченней сфера его компетенции*. <���…> Уже начали появляться статьи, в которых отсутствует даже термин «клетка».

Есть и другие признаки. Рост числа соавторов публикаций иногда достигает… нескольких сотен. …Растёт число специализированных* журналов и конференций*. Возрастает средняя длина формулировок… открытий, за которые присуждены Нобелевские премии, при этом число открытий снижается, а их значимость может верно оценить всё более узкий круг специалистов. В наше время даже нобелевские лауреаты – специалисты узкого профиля. Вообще, в науке масштаб и важность исследований становятся всё меньше, а публикаций – всё больше! Это означает, что затраты на науку растут, а их отдача уменьшается. Но если экономические последствия… уже очевидны… то интеллектуальная угроза, нависшая над наукой, всё ещё ускользает от внимания общественности.

Матвеев В.В. Отцы и дети в физиологии клетки. // Химия и жизнь, 2006. № 4. С. 28–32.

Ф. Хэндлер и другие о научной этике*: «НЕ НАУКА ПРИНОСИТ ЗЛО…»

Филипп Хэндлер, американский биохимик

Я хочу убедить общество в том, что не наука приносит зло, а люди делают зло. …Мне кажется, что большая часть молодёжи в Америке понимает, что нам нужно не меньше науки, а больше науки, больше её понимания. А как мы используем её результаты – это будет зависеть от мудрости, на которую мы окажемся способны.

Йозеф Ржиман, председатель Чехословацкой Академии наук

Современная наука представляет собой революционную преобразующую силу. Без прогресса в познании невозможен прогресс в экономической, культурной и общественной сферах. Но тут есть и свои проблемы. … Наука не столь сильна, чтобы творить чудеса там, где… царит отвращение к труду , где господствует беспорядок. К тому же научно-технический прогресс ещё сильнее обостряет эти проблемы…

Ещё одна сложность состоит в том, что… невероятно быстро накапливается бездна результатов, которые почти недоступны… общественности, в том числе и научной. …Для преобладающей массы людей наука становится чем-то неосязаемым… и потому не слишком нужным.

(Работа учёного) стала значительно сложнее, приобретает всё более целенаправленный характер. <���…> Задачи перед нами стоят принципиально новые. Их предстоит решать так, чтобы наука… содействовала общественному развитию. Не меняется во времени лишь одно в науке. Но – главное. Основной стимул для исследовательской работы есть внутреннее стремление человека к познанию. Это неизменно и никогда не должно исчезнуть.

Пьер Грабар, французский биолог, институт Пастера

Читать дальше