Доминирующее положение в государстве занимали центральные земли, в которых была сосредоточена основная масса великокняжеских и государственных имений, а также основные имения крупных феодалов. Этот район был относительно густонаселенным, отсюда набиралась основная часть армии, от её населения поступали основные поступления в государственную казну. Крупные феодалы этих земель Олельковичи, Друцкие, Глебовичи, Гольшанские, Кишки, Радзивиллы, Сапеги и другие. занимали доминирующее положение в государстве, в их руках были все важнейшие органы государственной власти и управления.

«Смежные» земли не слились в одно с основным государственным ядром, сохранили свою государственно-правовую обособленность и выступили в качестве автономных субъектов государственно-правовых отношений. Здесь продолжал сохраняться обособленный местный аппарат управления, с той лишь разницей, что его возглавляли сначала отдельные князья, а затем наместники великого князя – старосты или воеводы. Однако эти земли не были полностью независимыми, и их население находилось под властью центральных властей и было обязано нести определенные государственные повинности. Такой государственный строй нельзя рассматривать как феодальную раздробленность, при которой каждая земля является независимой в государственно-правовом отношении [7] Юхо Я. А. Кароткi нарыс… – С. 72–73.

. Центральная власть в литовском государстве принадлежала великому князю (господарю), который брал на себя важнейшие государственные функции бывших удельных князей, а большую часть власти, которую они осуществляли, предоставил стольным городам бывших удельных княжеств, своим наместникам, вставшим на место удельных князей. Между самими областными правителями отсутствовали иерархически подчиненные отношения. Наместники этих земель находились в непосредственной зависимости от великого князя. Еще некоторое время эта система держалась в ВКЛ и после упразднения бывших княжеских уделов [8] Матарас В. Н. Указ. соч. – С. 222.

2.

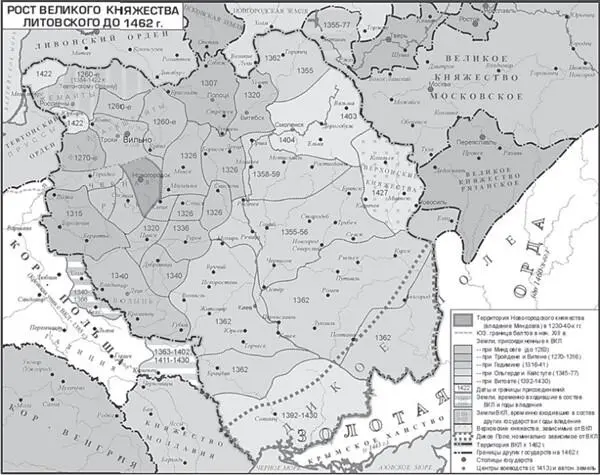

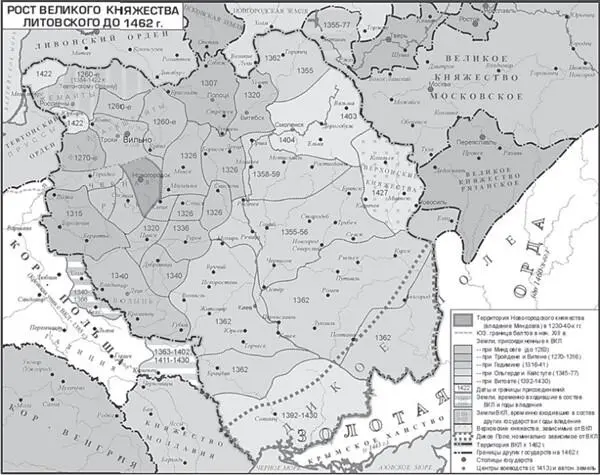

Административно-территориальное деление государства в XIII–XIV вв. характеризуется сохранением старых границ, существовавших между отдельными княжествами до образования ВКЛ. При великом князе Гедимине (1316–1341) оно существенно не изменилось. После вступления на престол великого князя Ольгерда (1345–1377) центральная часть была разделена на два военно-административных округа, которые впоследствии были названы Виленским и Трокским воеводствами. Это разделение было вызвано необходимостью отражения нападений Польши и крестоносцев на западе и татар на востоке. Сохранение старого административно-территориального деления и местного самоуправления было выгодно как местным феодалам, сохранившим в своих руках власть в землях, так и центральному правительству, которое на них опиралось. Князья отдельных княжеств, входивших в состав ВКЛ, продолжали называться государями, или братьями великого князя. Например, князья Василий Полоцкий и Федор Ростиславович Минский, прибывшие послами в Новгород, назывались братьями Гедимина. В договоре 1338 г. с Ливонией князья Полоцкий и Витебский, а также Гедимин названы королями.

Все это свидетельствует о том, что государственное устройство ВКЛ изначально характеризовалось наличием широкой автономии отдельных земель-княжеств, входивших в его состав [9] Юхо Я. А. Кароткi нарыс… – С. 73–74.

. Этому способствовало и то, что в ВКЛ исстари сохранялась административная обособленность «грамотчиков» – крупных землевладельцев, подчинявшихся непосредственно князю. В частности, в Киевской уставной грамоте отмечалось, что «основные или начальные» грамоты Витовта и Казимира Ягайловича в своих статьях гарантируют территориальную целостность и монопольное право местного боярства «держать» в своей волости административные должности («уряды»). Дальнейшее расширение и развитие вотчинной системы происходило уже главным образом на основе господарского пожалования.

Эта обособленность земель в ВКЛ приняла позже польскую форму исключительной сословной привилегии местной поземельной шляхты, тогда как в Московской Руси на смену административной обособленности старых «грамотчиков» под влиянием монгольского «тарханства» (феодального владения) пришла система служебно-тяглового и административного подчинения тарханщиков непосредственно московским государям как наследникам Золотой Орды. Литовско-русское право знало в этом отношении только систему взаимных распоряжений и поручений Великого князя по отдельным административно-судебным делам. Управление ВКЛ в XIV в. отличалось широкой децентрализацией [10] Матарас В. Н. Указ. соч. – С. 222.

.

Читать дальше