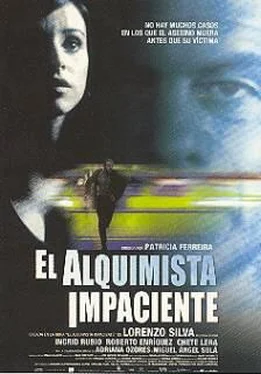

Lorenzo Silva - El alquimista impaciente

Здесь есть возможность читать онлайн «Lorenzo Silva - El alquimista impaciente» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:El alquimista impaciente

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

El alquimista impaciente: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «El alquimista impaciente»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

El alquimista impaciente — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «El alquimista impaciente», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

– A mí tampoco -confirmó Ruiz, después de echarle otro vistazo al muerto.

Fue lo último que averiguamos, antes de que llegara el juez y con él nuestros mandos, el forense y toda la parafernalia habitual. A partir de ese momento, los pringados pasamos a un discreto segundo plano. El juez era un individuo de unos cuarenta años, de aspecto triste y distante. Dirigió de forma más bien desganada todos los trámites y sólo noté que le afectaran, fugazmente, cuando el policía científico, con la supervisión del forense, extrajo del cadáver aquel utensilio grotesco y escandaloso.

Una vez que el forense completó sus observaciones, retiraron el cuerpo. El capitán que había venido con el juez me llamó entonces a su presencia.

– Señoría -se dirigió al juez-. Quería presentarle al experto de nuestra unidad central que se ocupará del caso. El sargento Belivacqua.

– Bevilacqua -corregí, aunque sabía que era inútil.

– Eso, Belivacqua -porfió el capitán.

– Vaya apellido endiablado -apreció el juez, saliendo de pronto de aquella abulia casi inexpugnable. ¿De dónde le viene?

Para sobrevivir a la sistemática repetición de esa pregunta, que es el legado más pertinaz que debo a mi progenitor, no se me ha ocurrido nada mejor que tener siempre a mano un par de mentiras contundentes que desarmen sobre la marcha al fisgón de turno. A fin de cuentas, no veo por qué debo ir contándole a cualquiera las interioridades de mi familia.

– Mi padre era un tanguista argentino -dije, con aire abochornado-. O eso jura mi madre. Puede llamarme Vila, si le resulta más fácil.

El juez me miró con prevención, mientras el capitán abría mucho los ojos. Los dos debieron de olerse que me estaba burlando, pero reconocieron mi derecho a no exponer mi intimidad a su escrutinio o prefirieron pasar por alto la impertinencia. A continuación, el juez descendió a consultarme:

– Y bien, Vila. ¿Algún indicio?

– Poca cosa. No hay signos de violencia, y mientras no podamos hablar con el recepcionista, no sabremos cuándo ni con quién vino. Al parecer, trabajaba en la central nuclear. Eso es todo lo que tenemos, por ahora.

– Está bien -dijo el juez, y en ese mismo instante dejó de verme. Se volvió al capitán y añadió con escaso énfasis-: Téngame informado.

Cuando todos se hubieron ido, Chamorro y yo nos quedamos durante un rato observando la habitación. Quería empaparme hasta del último detalle, grabar en mi retina no sabía qué, algo que no quería echar de menos una semana o quince días más tarde, en mitad de la investigación. Habíamos revisado a conciencia todo, con resultados más bien exiguos. El cuarto de baño estaba intacto, la habitación ordenada, la moqueta y las sábanas limpias de manchas recientes. Sobre la cama, aunque ya no estaba ahí, creí ver aún el cuerpo, sometido a aquella especie de denigrante crucifixión.

– No sé, Chamorro -concluí-. Sigo dándole vueltas y no lo veo claro. Pero algo me hace sospechar que no pudo quedarse así accidentalmente. Esa postura que tenía me resulta, cómo te diría… Demasiado rotunda.

– A mí también -confesó mi ayudante, pensativa.

– Así que crees que tenemos faena por delante.

– Aunque me reviente darle la razón a ese chulo, sí.

– Deberías tomarte la vida un poco menos en serio, Chamorro.

Mi ayudante se me quedó mirando y me preguntó gravemente:

– ¿Me respetarías entonces como profesional?

A veces, Chamorro tenía el don de plantearme sin previo aviso problemas insolubles. Encontrar la respuesta apropiada a aquella pregunta y no traicionar mis pensamientos era uno de esos problemas.

– No se me ocurre cómo podría dejar de hacerlo -me escabullí.

A la vuelta dejé que Chamorro condujera. Mientras ella guiaba el coche, contemplé largamente la fotografía de la tarjeta de acceso de Trinidad Soler. Lo que ahora me tocaba, porque siempre hay alguien que tiene que ocuparse de las tareas enojosas, era tratar de reconstruir el camino por el que aquel hombre había llegado hasta aquella habitación. Como primer ejercicio, traté de descifrar el mensaje oculto en el rostro descolorido que mostraba la fotografía. Pero todos mis esfuerzos se estrellaron contra aquellos ojos tímidos, aquella sonrisa bondadosa truncada por la muerte.

Capítulo 2 PARECÍA FELIZ

Veinticuatro horas pueden dar mucho de sí, en el curso de una investigación desempeñada por gente competente. A la mañana siguiente de encontrar el cadáver de Trinidad Soler, era aún muy poco lo que Chamorro y yo habíamos aportado, pero en aquello trabajaban por fortuna otras personas que se encargaban de compensar adecuadamente nuestra ineficacia.

Para empezar, el forense. Después de someter el cadáver a su atroz ceremonial, cuyos detalles tanto conviene que ignoren las familias de las víctimas, determinó como causa del fallecimiento un paro cardíaco. Así dicho, no era más que una circunstancia obvia y común a cualquier otra defunción. Pero al combinarlo con la lectura del formidable arsenal de sustancias tóxicas que espesaban la sangre del muerto, desde cocaína hasta bromazepam, pasando por un generoso aporte etílico, el dato se volvía mucho más elocuente. A los efectos que a Chamorro y a mí nos interesaban, sin embargo, esta revelación dificultaba más que allanaba el camino. Comprobar que alguien se ha muerto chorreando porquería por los cuatro costados no sirve de mucho, si no hay manera de saber si la tomó por propia voluntad o se la metieron en el cuerpo contra ella. Si el cadáver tiene magulladuras cabe pensar en lo segundo, pero la ausencia de marcas no implica necesariamente que el caso sea el contrario. Hay muchas maneras de obligar a alguien a ingerir lo que no quiere, sin necesidad de estropearle la carrocería. Es una simple cuestión de imaginación, y siempre hay quien la tiene de sobra.

Los policías científicos también proporcionaron resultados bastante precisos. En la habitación había impresiones dactilares de tres personas. Una era la limpiadora. Aquella mujer carecía manifiestamente de móvil, había razones inocuas para que sus huellas aparecieran en la cómoda, y estaba tan atribulada que prevaleció el criterio encomiable de renunciar a abrir con ella una línea de investigación. Las segundas huellas eran, cómo no, del propio Trinidad. Y las terceras, de alguien que a primera vista, y salvo error u omisión de los ordenadores, no figuraba en nuestras bases de datos ni en las demás a las que podíamos acceder. Estas terceras huellas, por cierto, aparecían también en el utensilio que se había extraído del cadáver.

Por su parte, Marchena y los suyos se habían encargado de localizar a la familia del difunto. No había sido del todo sencillo, porque no vivían en la dirección de Guadalajara que aparecía en el DNI de Trinidad Soler. Según les habían informado en esas señas, hacía unos cinco meses que se habían mudado al campo, a una casa en un pueblo próximo a la central nuclear. Allí habían encontrado a la mujer, quien había dicho estar a punto de salir a denunciar la desaparición de su marido. A juicio de Marchena, que me refirió con notable minuciosidad la entrevista durante la conversación telefónica que mantuvimos aquella misma noche, la reacción de sorpresa y posterior dolor de la esposa había sido bastante persuasiva. Si bien el sargento había sopesado en un primer momento la posibilidad de contarle las circunstancias de la muerte, luego había pensado que eso mejor se lo decía yo, que era el experto y encima psicólogo. Le agradecí la deferencia, claro, y le felicité, porque así la pobre mujer se enteraría por los periódicos.

Los periódicos, desde luego, sacaron la noticia. Ruidosamente los de la provincia, y con bastante menos despliegue, en parte por falta de tiempo, alguno de los nacionales. La historia tenía elementos ante los que los periodistas no podían resistirse: la central nuclear y ese par de extremos relacionados con el hallazgo del cadáver que la viuda de Trinidad Soler tanto lamentaría ver en letra impresa. De todo ello se daba cuenta, salvo algún exceso puntual de entusiasmo narrativo, con un grado tal de aproximación a la realidad que certificaba que una vez más el juzgado había funcionado como una estupenda agencia de noticias. Según mi experiencia, era cada vez más improbable que una actuación judicial mínimamente jugosa desde el punto de vista informativo dejara de trascender a los medios. Como sufridor constante del fenómeno, había llegado a desarrollar ante todo una gran mansedumbre y también una teoría explicativa, quizá no demasiado brillante: el número de funcionarios de juzgado descontentos con su sueldo y desprovistos de auténtica vocación debía de estar creciendo a un ritmo vertiginoso.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «El alquimista impaciente»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «El alquimista impaciente» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «El alquimista impaciente» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.