Tal vez para Jürgen las cosas habrían sido diferentes si su padre hubiese sido un hombre honrado, pensó.

Se preguntó cómo podría hacérselo entender a aquel hombre. Le colocó el emblema en la mano y luego repitió dos palabras sencillas.

– Traición -dijo tocándose el pecho con el dedo índice-. Salvación -dijo tocando el pecho del español.

Tal vez algún día el capitán encontrase a alguien que le explicase lo que significaban.

Subió a la barca de un salto, y se puso a remar con los demás. A los pocos minutos escucharon el rumor del agua en las riberas del río, y el leve roce de la barca contra las piedras del fondo.

Estaban en Portugal.

Miró alrededor antes de bajar de la embarcación para asegurarse de que no había peligro, pero no pudo encontrar ninguno.

Es curioso, pensó Paul. Desde que me arranqué el ojo tengo que girar la cabeza constantemente para ver bien lo que sucede a mi alrededor.

Y sin embargo ahora lo veo todo mucho más claro.

Santiago de Compostela, junio de 2008

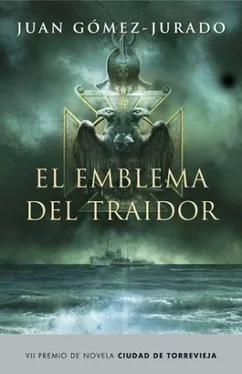

La novela ha terminado, lector, pero no así la historia del emblema del traidor. Y eso merece una explicación.

Cuando hace tres años conocí a Juan Carlos González no me imaginaba hacia qué derroteros se iba a encaminar nuestra amistad. Por aquel entonces ya era director de una famosa librería de Vigo, que no nombro para preservar su intimidad. Una tarde tonta le conté, muy por encima, el argumento de la novela para la que en ese momento estaba investigando, y que sería la que ahora podrías no estar sosteniendo en la mano. Así habría sido de no haber él abierto la boca y dicho:

– ¿Quieres que te cuente algo digno de una novela?

Asentí con resignada cortesía. Si me hubieran dado diez céntimos cada vez que he escuchado esa frase podría invitar a mi familia a comer a un buen restaurante.

Pero esta vez era distinto.

Esta vez era verdad.

Juan Carlos me contó la historia de cómo la patrullera en la que servía su padre salvó de morir ahogados en el Estrecho a cuatro misteriosos alemanes, y cómo uno de ellos le recompensó con un emblema de oro. Su historia iba más allá de la mía, ya que su padre se volvió a encontrar al hombre que le regaló el emblema, aunque fue a cinco mil kilómetros de distancia y veinte años más tarde. Eso es otro cuento y tal vez me anime a contároslo en otra ocasión.

Cuando me despedía de Juan Carlos, antes de subirme al coche con Moncho Paz, un buen amigo periodista, les comenté a ambos que pese a que el relato era muy bueno jamás sostendría una novela. Cuando llegué a casa le conté toda la historia a Katuxa, mi mujer.

– Veo que vas a cambiar de argumento -dijo ella, meneando la cabeza.

– Es imposible escribir un libro con estos mimbres. No hay interés humano, no hay matices, no hay conflicto. Es apenas una anécdota. Además, ya he terminado la documentación para [censurado].

– Créeme… escribirás ésta -dijo Katuxa con esa insultante seguridad que me hace quererla y detestarla tantísimo.

He descubierto -gracias a ella- que cuando insisto tanto sobre lo poco que quiero o me interesa una cosa todos los que me rodean inmediatamente saben que es lo único que me preocupa en ese instante. Así que pasé las siguientes diez semanas intentando demostrar a todo el mundo que estaban equivocados.

Evidentemente fui el último en enterarme de que el único equivocado era yo.

Afortunadamente en ese momento ya tenía un centenar de libros y un millar de folios de documentación. Y de ésta, la más importante cabía en dos párrafos:

Los masones fueron objeto de persecución durante la dictadura nazi en Alemania: murieron más de ochenta mil de ellos en los campos de concentración. Cuenta una antigua leyenda masónica que la causa de la caída de las logias fue un solo masón, uno que vendió a todas a los nazis.

Como recompensa por ello, dicen que Hitler mandó a su orfebre de confianza fabricar una cruz de oro, una réplica burlesca de la medalla de latón del grado 32 del masón traidor. El orfebre engastó en ella un diamante muy especial, uno que había pertenecido a un juego desparejado de diamantes de la propia sobrina -y amante- de Hitler, Geli Raubal.

¿Es el objeto de oro macizo de Juan Carlos González el famoso emblema del traidor? No lo sabemos con certeza, pero su manufactura y la tasación que han hecho de él expertos joyeros independientes indican que es posible. Y ello unido al hecho de que Juan Carlos ha recibido ofertas millonarias por parte de elevados masones a cuyo conocimiento llegó «casualmente» la existencia del objeto…

Leyenda o no, en aquel momento comprendí que aquella historia sí podía sostener una novela. Faltaba un componente esencial, no obstante, que era el por qué alguien cometería una traición como aquélla. Ahí es donde mi historia se separa por completo de la leyenda y viaja al alma de Paul, Jürgen y Alys, quienes, luchando contra los pecados de sus padres, cometieron unos cuantos de su propia cosecha. Al final, como en todos los buenos relatos, los personajes y sus problemas acabaron fagocitando a la excusa de la que partieron.

Por cierto, como bien dice Paul hacia el final de la novela, la masonería es tremendamente aburrida. Por eso las ceremonias de los masones han sido drásticamente acortadas en aras de la historia (y para no dormir al lector).

Tres han sido las fuentes de inspiración de El naufragio. La primera la propia historia de Juan Carlos González, su emblema y la leyenda. La segunda han sido los ensayos autobiográficos de Sebastian Haffner y Viktor Klemperer, que me ayudaron a entrar en la mentalidad complejísima de la Alemania de entreguerras. La tercera, la novela de Alejandro Dumas El Conde de Montecristo, a la cual la mía no se parece en nada (por desgracia para mí), pero que parte de la misma idea, una venganza dormida durante décadas.

Hay una última, y ésta es sobre todo para las lectoras. El personaje de Alys es mi intento de expandir en palabras los sentimientos contenidos en la canción Who's gonna ride your wild horses, una de las mejores canciones del mejor grupo de rock de todos los tiempos: U2. Un aplauso por favor para su primera estrofa:

You 're dangerous 'cause you 're honest

You 're dangerous 'cause you don 't know what you want

En la Alemania de entreguerras fue donde por primera vez surgió en Europa la figura de una mujer independiente, sexualmente liberada, con igualdad de oportunidades, o algo bastante aproximado, teniendo en cuenta las circunstancias. Llegó a esa posición por sí misma, aunque muchos intentaron poner piedras en el camino.

Fue la primera vez que brilló una luz que nunca debe apagarse.

Quiero dar las gracias.

Como siempre, a Antonia Kerrigan por ser la mejor agente del mundo, así como a Lola Gulias y Víctor Hurtado por su trabajo impecable.

En Vigo, a Juan Carlos González, quien me dio la idea para esta novela.

En Munich, a Isold y Berdy Brugmann, que no se cansaron de hacerme patear la ciudad; al individuo desconocido que me robó la cartera en el autobús, ya que me permitió conocer las comisarías de Baviera por dentro y a los agentes Schmidt y Ziegler quienes, cuando les conté el objeto de mi investigación, me enseñaron el piso de Hitler en Prinzregenten Platz, una planta por debajo del piso de la familia Tannenbaum. El piso pertenece ahora a la policía y el único mueble que ha quedado del dictador es una estantería que soporta los trofeos deportivos de la comisaría.

En Nueva York, a Tom y Elaine Colchie, a quienes no sólo debo la posición de privilegio de la que gozan mis libros en el mundo anglosajón sino también el cariño y la atención con los que leen y aconsejan.

Читать дальше