– Это известно, брат, – сказал я. – Однако слова пророка направлены против языческих идолов. Мы же ими не являемся.

– Мы-то не являемся, – ответил Читарь, – но Параскева, издолбленная твоими трудами, – она и есть такова! И поднять её следует не жиром, а шерстью и льном, пряжей и куделью. Запомни это, брат; а если меня не станет, передай другим. Коли есть желание поднять эту женщину – поднимайте её, обвивая тело пряжей. У меня такого желания нет. Открой глаза, братик мой, неужели не видишь, что сам Господь не хочет, чтобы она восстала? А может, он не желает, чтобы восстали и другие? Может, не надо нам больше плодиться? Нашему племени нет счастья, мы все – беглецы. Может, всем нам следует разойтись по монастырям, по кельям, и там успокоиться?

И он медленно повернулся ко мне всем телом – дикий видом, стянутый ремнями, глаза прозрачные, бесцветные, вопрошающие. Дух – бунтующий, неустойчивый.

Особенно страшно было видеть грубую брезентовую ленту на его горле: словно кто-то накинул удавку, и теперь Читарь задыхался, как настоящий живой.

Впрочем, к сказанному им я отнёсся серьёзно, запомнил дословно, и затем, согласно его просьбе, положил перед ним лист бумаги и карандаш – а он улыбнулся углом рта, не благодарно, но торжествующе, как если бы писчие принадлежности вдруг чудесно упали ему с неба.

– Запомнить – запомню, – пообещал я. – Но то, что ты сказал, никому не передам. Нельзя отступаться от веры.

– Я не отступился! – раздражённо возразил Читарь. – Я засомневался! Это другое! Не бывает разума вне сомнения! И я не просил тебя кому-то говорить, просил лишь запомнить! Оно само скажется, само из тебя выскочит, если на то будет Божья воля! Знаешь, сколько на земле пустынных мест, никому не доступных? Почему нам нельзя уйти в такое место, нам всем, деревянным, устроить скит, да и жить-поживать, никого не опасаясь? Без паспортов и прочих государевых бумажек? Зачем нам мечта о союзе с живыми смертными, если уже понятно – не будет никогда такого союза? Они и меж собой не умеют жить в согласии, чего уж про нас говорить? Они нас создали, это верно, они нас почитали, это тоже верно, мы им за это благодарны, – но зачем вожжаться с ними? Благодарными можно быть и на расстоянии! Да, я усомнился и возроптал, – но мои помыслы чисты, может, чище, чем когда-либо; не за себя я болею, и не за деревянных людей, а за всех – и смертных, и бессмертных! И возроптал я не перед лицом смерти, как ты думаешь, – моя смерть ещё не здесь, я ещё поживу! И даже на машине погоняю! Треснувший, лопнувший, я ещё побуду с вами, рано вы меня хороните!

– Господи, братка, – сказал я, – да кто ж тебя хоронит?

– Ступай, – велел Читарь, опустив глаза в бумагу. – Можайскому скажи, чтобы раздобыл шерстяной пряжи и льна. И ещё скажи: я сам её подниму. И запри меня на замок, чтоб не было искушения выйти.

Весь следующий день я провёл в молчании: подготавливался к исповеди. Осмотрел себя в зеркале, и нашёл лишь один изъян – на пальце: сигаретный ожог, полученный в Москве, на вечере памяти Ворошилова, во время разговора с Герой; но повреждение не убрал, оставил на память. Подумал: надо было и окурочек сохранить, чтоб иметь с нею хоть какую-то предметную связь. Хотя бы жалкий окурочек.

Вспомнил, что я теперь отец, ужаснулся: а как буду осматривать собственную дочь? Как преодолею стыд, её и свой? Ничего не придумал. Ясно одно: Никола прав, я и есть родитель Евдокии, а раз так – жизнь сама подскажет выход. Другие отцы как-то управляются – значит, и я управлюсь.

Долго вспоминал, в какой день и час она появилась на свет. Дату помнил, 17 апреля, а насчёт точного времени засомневался, решил – пусть началом станет момент её появления из горы пепла и остывших углей, это было около двух часов ночи. Отправил сообщение на номер Николы Можайского: он обещал выправить свидетельство о рождении Дуняшки, а там должна стоять точная дата.

Хорошим был тот день – мирный, солнечный, несуетный, вольно и незаметно докатившийся к закату. Несколько раз я отпирал замок на двери жилого отсека и проверял Читаря, и видел его всё время в той же позиции, перед аналоем, только у ног его множились, беспорядочно падая на пол, густо исписанные листы бумаги; я не трогал их, не приближался, ничего не говорил.

После полуночи пришёл ко входу в собор, и там архиепископ Николай принял мою исповедь, весьма длинную и немного сбивчивую, то в голос, то шёпотом. Признался ему, что превращаюсь в вора, в преступника, не боюсь ударить, не боюсь и кровь пустить, не боюсь и кары за это, не боюсь тюрьмы, а уж соврать, словчить и схитрить – для меня теперь обычное дело, как в зубах поковыряться. Признался, что это началось недавно, меньше года назад, само собой, без причины. И что насилием над людьми, физическим или психологическим, не наслаждаюсь, выше других себя не ставлю – но и не чураюсь совершенно. И каждый раз надеюсь, что это сделает меня настоящим живым, и путь мой закончится исполнением заветной мечты: обращением меня в смертного, слабого, наполненного кровью. И что устал быть неуязвимым, а хочу быть обыкновенным, хотя и не знаю, каково это, а хотел бы узнать, и уверен, что если вполне узнаю – буду совершенно счастлив, пусть и ценой жизни. И ещё много всего наговорил, не сдерживая себя, не выбирая слов, восклицая, размахивая руками – нет, та исповедь была не обычная, вполголоса, в углу храма, – но исповедь истукана, мучимого маетой, перед другим истуканом, мучимым той же маетой.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

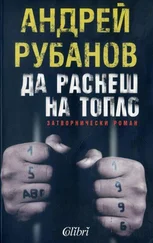

Купить книгу

![Андрей Рубанов - Сажайте, и вырастет [litres]](/books/401249/andrej-rubanov-sazhajte-i-vyrastet-litres-thumb.webp)