Но слали на смерть и таких. Война! Триста спартанцев царя Леонида в Фермопильском ущелье разве не были оправданной жертвой? - Но не надо же крокодильих слез.

В критические для Ленинграда дни 1941 года в тыл вражеских войск у Петергофа высажен был морской десантный отряд с целью содействовать приморской группе в проведении операции. То есть, послали для отвлечения врага, без надежды снять десант с места, где его уже при высадке обнаружили. И неприятно читать у маршала следующий текст:

"Увлекшись первыми успехами, моряки преследовали бегущего противника, но к утру сами оказались отрезанными от моря. Большинство из них пало смертью храбрых. Не вернулся и командир героического десанта полковник Андрей Трофимович Ворожилов."

Увлекшись первыми успехами… оказались отрезаны от моря… Дескать, сами виноваты. Словно численность десанта была такой, что и немца гнать он мог, и коридор к морю удерживать…

Моряки не преследовали бы противника, если бы боевая задача была иной. Но задача была - гнать! И они гнали, отрываясь от моря, зная, на что идут. Война!

И маршал это знал. Не зря, прибыв в Ленинград, пообещал вождю навести порядок, не останавливаясь ни перед чем. И навел. Война! Вот только слов таких не надо. В том, что против одного немецкого солдата уложено пять советских, основная вина не его. И слова об увлечении успехами вряд ли его. Жуков понимал неизбежность потерь, да еще в такой войне. Но редакторам велено было подыскивать оправдания и щадить чувства современников, шокированных войной. Это еще было свежо…

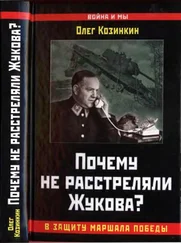

Все же вернемся к Жукову и обвинениям в жестокости. Мало кто винит его в потерях в оборонительный период войны, зато как ополчаются на маршала за наступательный! О том, что Жуков не западного покроя полководец, уже сказано. Но вот какая вещь. На конференции, посвященной столетию со дня рождения маршала и состоявшейся в Российском посольстве в Вашингтоне 25 ноября 1996 года, один американский историк задал ядовитый вопрос о советских методах наступления на минные поля. И тут как-то сам собой встал вопрос о том, кого из союзнических генералов Второй Мировой войны можно причислить к великим полководцам в традиционном смысле слова ("Great captains", - выразился об этом председательствовавший на торжестве посол Эйзенхауэр, сын генерала Дуайта Эйзенхауэра). В зале были противники маршала, но и они остереглись возразить против того, что один лишь Жуков может претендовать на это звание. Пылко вскочили не говорившие по-английски ветераны: "Да вы знаете, чего больше всего ждал солдат? Кухни? Бани? Шиш, наступления! Жукова ждали! Где Жуков, тма наступление!" Историку пришлось скромно ретироаться.

Но, как Бог не в состоянии проследить за судьбами праведников своих, так и Жуков не мог проследить за судьбой рядовых своих. Ни даже за действиями командиров соединений и частей. Их слишком много, их готовят годами, учат понимать команду или совет с полуслова. И даже эти полслова в решающие часы наступления невозможно сказать каждому командиру, ибо нельзя увидеть обстановку на его участке. А если говорить эти полслова, они сложатся в часы, катастрофически потерянные для операции. Время боя - не время наставлений и поучений. Командующий планирует операцию в целом и координирует ее выполнение. Задача ставится командирам, и они держат всю картину в уме - хорошие командиры: к такому-то моменту войска обязаны выйти на нужный рубеж. Это императив, это надо выполнить, не то возникнет невыгодная конфигурация фронта, противник контратакует, используя разрывы между наступающими, и тогда потери будут страшнее и будут напрасны. Еще командующий еомандует резервами, держит до последней крайности и бросает туда, где отставание войск опасно. А это оибо укрепрайоны, либо участки, на которых войсками командуют некомпетентные командиры. Там-то и случаются самые большие потери.

Этот второй случай наиболее характерен в формировании тех потерь, для которых и цифры нет. Немецкие генералы отмечают слабость командования Красной Армии, наипаче в среднем звене. (Вспомним 40 тысяч репрессированных командиров РККА…) Командиры среднего звена не блистали ни опытом, ни эрудицией и людей своих бросали напролом. Немцы отмечают, что прямолинейность и навальность цепных, ряд за рядом, атак Красной Армии свидетельствовала не об уверенности в успехе, а о страхе командиров быть обвиненными в пассивности. Эфир пестрел командными радио- и телефонограммами с угрозами, в серьезности которых не было сомнений. СМЕРШ до конца войны не оставался без работы.

Читать дальше