— Держу пари, что это вызвало много разговоров. — Я указала на следующее имя в списке: — А это кто?

— Кальвин Вилкокс — мой дядя, единственный мамин брат. Я думаю, он видел ее в ту неделю, так что сможет восполнить кое-какие пробелы. А этот парень — Маккей — был барменом в том баре, где тусовались мои родители, дальше — имена разных людей, которым «посчастливилось» стать свидетелями их стычек.

— Вы разговаривали с этими людьми?

— Нет. Я, в общем, знаю их много лет… но я не спрашивала о маме.

— Вы не думаете, что вам они рассказали бы больше, чем мне? Я посторонний человек. С чего бы им со мной откровенничать?

— С того, что люди любят поговорить, но некоторые вещи они могут не захотеть рассказывать лично мне. Например, как часто отец приходил в ярость и наставлял матери фонарей. Или как мать выходила из себя и выплескивала стакан ему в лицо. Время от времени я узнаю кое-что, но в основном люди стараются не говорить со мной об этом. Я знаю, что из лучших побуждений, но меня это бесит. Терпеть не могу секретов. Меня возмущает, что от меня что-то скрывают. Может, они и по сей день шепчутся за моей спиной?

— Я буду предоставлять вам регулярные письменные отчеты, так что вы будете в курсе всего, что мне удастся узнать.

— Прекрасно. Давно пора, — сказала она. — О, я хочу, чтобы у вас была эта фотография, чтобы вы знали, с кем имеете дело.

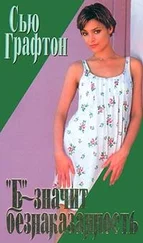

Она протянула мне маленький черно-белый снимок с зубчиками по краям и, стоя за моим плечом, наблюдала за тем, как я изучаю лицо на фотографии. Снимок был размером в четыре квадратных дюйма; на нем улыбалась женщина в платье в горошек без рукавов. Волосы темно-русые, длинные и вьющиеся. Невысокого роста, хорошенькая — в стиле 1950-х годов, очень чувственная. На одной руке у нее висела соломенная корзинка, из которой высовывался крошечный пушистый щенок, уставившийся в объектив блестящими черными глазками.

— Когда была сделана эта фотография?

— Думаю, что в начале июня.

— А собачку зовут Бэби?

— Да, Бэби. Чистопородный шпиц, которого ненавидели все, кроме моей мамочки, просто обожавшей это маленькое дерьмо. Папа с удовольствием забил бы его в землю, как колышек для палатки. Это его слова.

Казалось, что прямо из головы Виолетты росла балясина крыльца. Позади нее на перилах крыльца я могла прочесть две последние цифры номера дома: 08.

— Это дом, в котором вы жили?

Дейзи кивнула.

— Я отвезу вас туда.

— Хорошо бы.

По дороге в Сирина-Стейшн мы молчали. От яркого солнца бледно-голубое небо казалось почти белым. Холмы, покрытые травой цвета жженого сахара, будто не спеша катились к горизонту. Машина Дейзи была единственной на дороге. Мы миновали заброшенные нефтяные вышки, покрытые ржавчиной. Слева я заметила старую каменоломню и ржавые рельсы, у которых не было ни начала, ни конца. На единственном ранчо, которое мы проехали, паслось десять коров, издалека похожих на больших мускулистых кошек.

Город Сирина-Стейшн неожиданно появился за поворотом двухполосной дороги. Мы свернули, увидев указатель: «Дорога на край света». Улица в три квартала резко обрывалась у запертых ворот. За воротами дорога взбиралась на невысокий холм, и складывалось впечатление, будто по ней давно уже не ездили. В городе было припарковано множество автомобилей, но казалось, что ничто в нем не движется, кроме ветра. Несколько домов неопределенного цвета были обшиты досками — видимо, жильцы давно уже покинули их. Перед одним из домов краска на белом штакетнике облупилась, обнажив древесину. На маленьких лужайках, усеянных солнечными пятнами, сохранившаяся кое-где трава выглядела безжизненной, а земля — каменной и бесплодной. Во дворе под навесом из гофрированного зеленого пластика сидел человек. Вокруг него валялись пни и высилась беспорядочная груда дров. То, что когда-то было мастерской по ремонту машин, теперь представляло собой жалкое зрелище. Высокая темная пальма возвышалась над оградой, тянувшейся позади дома. Ветер время от времени срывал головки чертополоха и гонял их по пыльной дороге. По боковой улочке пробежала охотничья собака, спешившая по своим собачьим делам.

За городом холмы сделались выше, но еще не казались горами. Они были суровыми, голыми — лишенными растительности, неприветливыми, если уж не для диких животных, то для туристов точно. Линии электропередачи петляли от дома к дому, и телефонные столбы мелькали передо мной как штрихи на карандашном рисунке. Мы припарковались и вышли из машины, быстро спустившись вниз по разбитой асфальтовой дороге. Здесь не было ни тротуаров, ни уличных фонарей. По причине отсутствия уличного движения не было и светофоров.

Читать дальше