Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

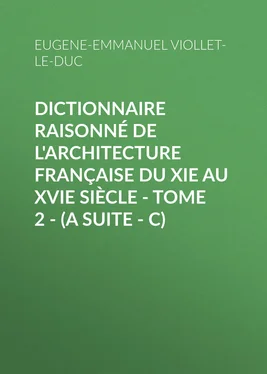

Le fait ne nous semble pas douteux cependant, au moins dans un certain nombre de diocèses. Voici (10) comme preuve la copie d'un ivoire du XIIIe siècle 45 45 Moulage tiré du cabinet de M. Alf. Gérente. Cet ivoire paraît appartenir à la première moitié du XIIIe siècle et au style rhénan.

, sur lequel le voile antérieur de l'autel est parfaitement visible. Dans cette petite sculpture, que nous donnons grandeur d'exécution, le prêtre est assis dans une chaire sous un dais; devant l'autel, trois clercs sont également assis, le voile antérieur est relevé. La suspension du saint sacrement est attachée sous le ciborium . On ne voit sur la table de l'autel qu'un livre posé à plat, l'Évangile; des clercs tiennent trois flambeaux du côté droit de l'autel. Nous trouvons des exemples analogues dans des vitraux, dans des manuscrits et sculptures du XIe au XIIIe siècle. Plus tard les voiles antérieurs des autels sont rares et on ne les retrouve plus, en Occident, que sur les côtés, entre les colonnes, ainsi que le font voir les fig. 7, 8 et 9. Il semblerait que les voiles antérieurs aient cessé d'être employés pour cacher les autels des églises d'Occident pendant la consécration, lorsque le schisme grec se fut établi. C'est aussi à cette époque que le ciborium , ou baldaquin recouvrant directement l'autel, cesse de se rencontrer dans les églises de France, et n'est plus remplacé que par la clôture de courtines latérales. En effet, dans tous les monuments de la fin du XIIIe siècle, ainsi que dans ceux des XIVe et XVe, l'autel n'est plus couvert de cet édicule, désigné encore en Italie sous le nom de ciborium (voy. ce mot); tandis que, pendant la période romane et jusque vers le milieu du XIIIe siècle, on trouve, soit dans les bas-reliefs, les peintures, les vitraux ou les vignettes des manuscrits, des édicules portés sur des colonnes et recouvrant l'autel, comme ceux qu'on peut encore voir à Rome, dans les églises de Saint-Clément, de Sainte-Agnès (hors les murs), de S. Georgio in Velabro; à Venise, dans l'église de Saint-Marc, etc. Cependant du temps de Guillaume Durand, comme le fait remarquer Thiers, les voiles antérieurs des autels étaient encore posés pendant le carême, et Guillaume Durand écrivait son Rational à la fin du XIIIe siècle. «Il est à remarquer, dit-il 46 46 Rational , chap. III, L. I.

, que l'on suspend trois sortes de voiles dans l'église, à savoir: celui qui couvre les choses saintes, celui qui sépare le sanctuaire du clergé, et celui qui sépare le clergé du peuple... Le premier voile, c'est-à-dire les rideaux que l'on tend des deux côtés de l'autel, et dont le prêtre pénètre le secret, a été figuré d'après ce qu'on lit dans l'Exode (XXXIV). «Moïse mit un voile sur sa figure, parce que les fils d'Israël ne pouvaient soutenir l'éclat de son visage...» Le second voile, ou courtine, que, pendant le carême et la célébration de la messe, on étend devant l'autel, tire son origine et sa figure de celui qui était suspendu dans le tabernacle qui séparait le Saint des saints du lieu saint... Ce voile cachait l'arche au peuple, et il était tissu avec un art admirable et orné d'une belle broderie de diverses couleurs, et il se fendit lors de la Passion du Seigneur; et, à son imitation, les courtines sont encore aujourd'hui tissues de diverses couleurs très-belles...» Le troisième voile a tiré son origine du cordon de muraille ou tapisserie qui, dans la primitive Église, faisait le tour du choeur et ne s'élevait qu'à hauteur d'appui, ce qui s'observe encore dans certaines églises... 47 47 C'est par suite de cette tradition que nous voyons encore sur les murs de quelques églises des peintures simulant des tentures suspendues. (Voy. PEINTURE.)

Mais le vendredi saint, on ôte tous les voiles de l'église, parce que, lors de la Passion du Seigneur, le voile du temple fut déchiré... Le voile qui sépare le sanctuaire du clergé est tiré ou enlevé à l'heure de vêpres de chaque samedi de carême, et quand l'office du dimanche est commencé, afin que le clergé puisse regarder dans le sanctuaire, parce que le dimanche rappelle le souvenir de la résurrection... Voilà pourquoi cela a lieu aussi pendant les six dimanches qui suivent la fête de Pâques...»

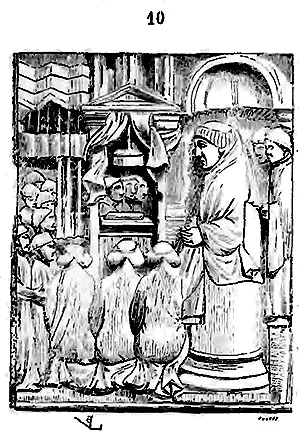

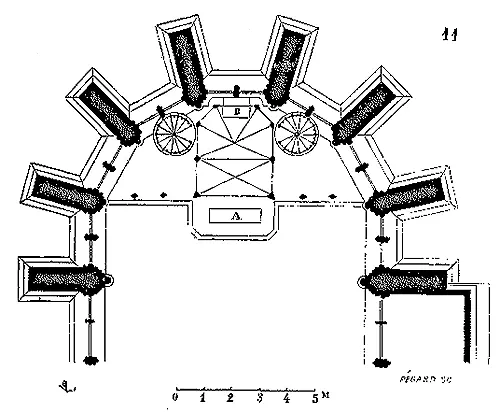

L'autel de la Sainte-Chapelle haute de Paris ne paraît pas avoir été disposé pour être voilé, et l'édicule qui portait le grand reliquaire était placé derrière et non au-dessus de lui. Nous donnons ici (11) le plan de cet autel et de son entourage. L'autel semble être contemporain de la sainte-Chapelle (1240 à 1250); quant à la tribune sur laquelle est posée la grande châsse, et dont tous les débris sont aujourd'hui replacés, elle date évidemment des dernières années du XIIIe siècle. Quatre colonnes portant des anges de bronze doré étaient placées aux quatre coins de l'emmarchement de l'autel; mais ces colonnes avaient été élevées sous Henri III. Au fond du rond-point, derrière le maître autel A, était dressé un petit autel B; suivant un ancien usage, ce petit autel était désigné sous le nom d'autel de retro . C'était, comme à la cathédrale de Paris, comme à Bourges, à Chartres, à Amiens, à Arras, l'autel des reliques, qui n'avait qu'une place secondaire, le maître autel ne devant avoir au-dessus de lui que la suspension de l'eucharistie. Voici l'élévation perspective de cet autel (12) avec la tribune, les deux petits escaliers en bois peint et doré qui accèdent à la plate-forme de cette tribune voûtée et à la grande châsse en vermeil posée sur une crédence de bois doré, surmontée d'un dais également en bois enrichi de dorures et de peintures.

Nous entrerons dans quelques détails descriptifs à propos de cet autel et de ses accessoires si importants, conservés au musée des Augustins et rétablis aujourd'hui à leur place. L'autel n'existe plus, mais des dessins et une assez bonne gravure faisant partie de l'ouvrage de Jérôme Morand 48 48 Hist. de la Sainte-Chapelle royale du Palais , par M. S. Jérôme Morand. Paris, 1790.

, nous en donnent une idée exacte. Cet autel était fort simple; la table formée d'une moulure enrichie de roses, portée sur un dossier et trois colonnettes, n'était pas surmontée d'un retable. Derrière cet autel s'ouvre une arcade formant l'archivolte d'une voûte figurant une abside et s'étendant jusqu'au fond du chevet; la grande arcade est accompagnée et contre-buttée par une arcature à jour servant de clôture. Deux anges adorateurs sculptés et peints se détachent sur les écoinçons de la grande arcade, ornés d'applications de verre bleu avec fleurs de lis d'or. Sous la courbe ogivale de cet arc sont suspendus des anges plus petits; les deux du sommet tiennent la couronne d'épine, les quatre inférieurs les instruments de la Passion. L'arcature et les archivoltes en retour s'ouvrant sous la voûte, sont couverts d'applications de verre, de gaufrures dorées et de peintures. La voûte est composée de nervures également gaufrées, enrichies de pierres fausses, et de remplissages bleus avec étoiles d'or. Les deux petits escaliers en bois qui montent sur la voûte sont d'une délicatesse extrême et très-habilement combinés comme menuiserie. Au roi de France seul était réservé le privilége d'aller prendre la monstrance contenant la couronne d'épine renfermée dans la grande châsse, et de présenter la très-sainte relique à l'assistance ou au peuple dans la cour de la Sainte-Chapelle. À Cet effet, en bas de la grande verrière absidale, était laissé un panneau de vitres blanches, afin que le reliquaire pût être vu du dehors, entre les mains du roi. La suspension du saint sacrement était devant la grande châsse au-dessus de l'autel. Notre gravure ne peut donner qu'une bien faible idée de ce chef-d'oeuvre, où l'art l'emporte de beaucoup sur la richesse des peintures, des applications, des dorures. Il va sans dire que la grande châsse fut fondue et que nous n'en possédons plus que des dessins ou des représentations peintes. Derrière la clôture, l'arcature qui garnit le soubassement de la sainte chapelle continue; seulement à droite, sous la première fenêtre, est pratiquée une piscine d'un travail exquis (voy. PISCINE); à gauche une armoire. Deux des douze apôtres, dont les statues ont été adossées aux piliers, sont placés à côté des deux escaliers; ce sont les statues de saint Pierre et de saint Paul. Au-dessus du petit autel de retro, sous le formeret de la voûte de la tribune, est peint un crucifiement, avec le soleil et la lune et deux figures, dont l'une, couronnée, est probablement saint Louis 49 49 Ces peintures étaient à peine visibles.

. Deux marches montent à l'autel principal.

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.