Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Le maître autel de la cathédrale de Paris, qui est représenté dans une gravure de 1662 35 35 L'Entrée triomphante de Leurs Majestés Louis XIV et Marie-Thérèse dans la ville de Paris . Paris, 1662, in f°.

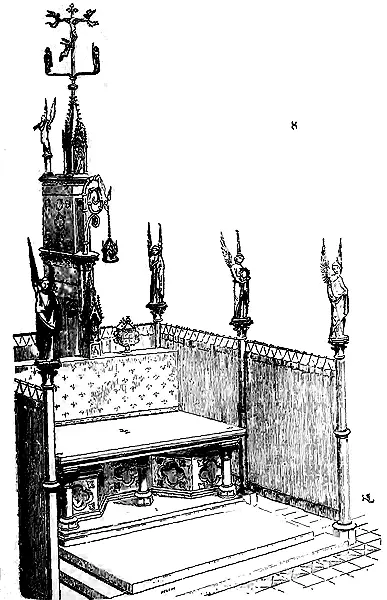

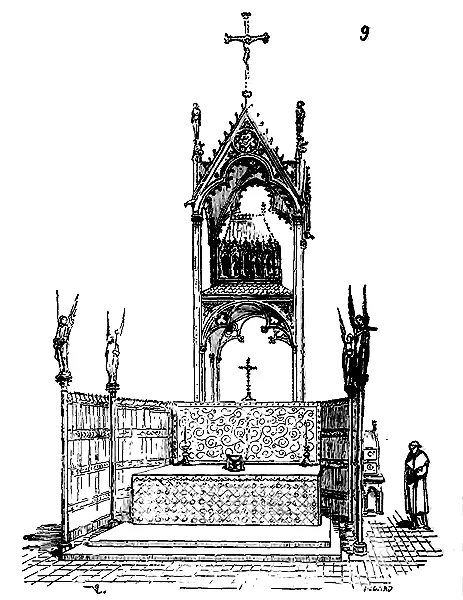

, est disposé comme celui de la cathédrale d'Arras. Quatre anges tenant les instruments de la Passion sont posés sur quatre colonnes de cuivre portant les tringles sur lesquelles glissent les courtines. À Notre-Dame de Paris, l'autel était fort simple, revêtu d'un parement ainsi que le retable; derrière l'autel s'élevait le grand reliquaire contenant la châsse de saint Marcel. «Premièrement, dit le P. Du Breul 36 36 Théât. des antiq. de Paris , par R. P. F. Jacques Du Breul, Paris, 1612, p. 36.

, derrière et au hault du grand autel, sur une large table de cuivre, soutenue de quatre gros et fort haults pilliers de même estoffe est posée la châsse de saint Marcel, neufième évêque de Paris, laquelle est d'argent doré, enrichie d'une infinité de grosses perles et pierres précieuses... Plus hault d'icelle, est une fort grande croix, dont le crucifix est d'argent doré.»

À côté de ce reliquaire était un autre autel: «Au côté droit, poursuit Du Breul, sur l'autel de la Trinité, dict des Ardents, est la châsse de Notre-Dame, d'argent doré... À côté senestre dudict autel (principal) est une châsse de bois, ayant seulement le devant couvert d'argent doré, en laquelle est le corps de sainct Lucain, martyr... Au-dessus dudict autel de la Trinité sont plusieurs châsses...»

Voici, d'après la gravure dont nous avons parlé tout à l'heure, la vue de cet autel principal de Notre-Dame de Paris, avec la châsse de saint Marcel suspendue sous son grand baldaquin (9). Ce maître autel paraît avoir été élevé vers la fin du XIIIe siècle; peut-être était-il contemporain de la clôture du choeur, qui date du commencement du XIVe siècle.

L'autel des reliques de la cathédrale d'Arras disposé au chevet de cette église, et qui est reproduit dans les Annales archéologiques de M. Didron, d'après un tableau conservé dans la sacristie, présentait une disposition analogue à celle de l'autel du chevet de Notre-Dame de paris, si ce n'est que le reliquaire est suspendu au-dessus de l'autel, scellé aux deux piles extrêmes de l'abside, et qu'on y accède par un petit escalier en bois posé à la droite de cet autel 37 37 Annales archéol. , t. VIII. Nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer nos lecteurs à la gravure donnée par MM. Lassus et Gaucherel.

.

L'usage de poser des parements 38 38 On entend par parements un revêtement mobile que l'on place devant et sur les côtés des autels ou retables, et que l'on change suivant les fêtes ou les époques de l'année.

devant les autels, bien qu'ancien, ne fut pas adopté uniformément en France. Cela explique pourquoi, à partir du XIIe siècle, quelques tables d'autels anciens sont portées sur des massifs bruts, tandis que d'autres sont soutenues par des colonnettes riches de sculptures, des arcatures, des plaques de pierre ou de marbre incrustées ou sculptées. Le sieur de Moléon 39 39 Page 79.

observe «que dans les chapelles de l'église cathédrale d'Angers, les autels (selon l'ancien usage qui nous est encore resté le vendredi saint, et il n'y a pas encore longtemps, le samedi saint aussi) sont à nu, et ne sont couverts de quoi que ce soit; de sorte que ce n'est qu'un moment avant que d'y dire la messe qu'on y met les nappes, qui débordent comme celle qu'on met sur une table où l'on dîne; et il n'y a point de parement.» La forme la plus habituelle de l'autel, pendant le moyen âge, qu'il soit ou non revêtu de parements, est celle d'une table ou d'un coffre.

Il est certain que les beaux autels des chapelles de l'église abbatiale de Saint-Denis en France dont nous donnons plus loin les dessins, et tant d'autres, portés sur des colonnes ou présentant des faces richement décorées de sculptures, de peintures et d'applications, n'étaient pas destinés à recevoir des parements; tandis que très-anciennement déjà certains autels en étaient garnis. L'autel majeur de la cathédrale de Reims avait un parement en partie d'or fin, en partie de vermeil, donné par les archevêques Hincmar et Samson des Prés. L'autel des reliques de l'église de Saint-Denis était également revêtu sur la face d'un parement d'or enrichi de pierres précieuses qui avait été donné par Suger. Mais le plus souvent les parements étaient d'étoffes précieuses, pour les devants d'autels comme pour les retables. Guillaume Durand 40 40 Rationnal , C. XVIII, L. II.

n'admet pour les vêtements ecclésiastiques que quatre couleurs principales: le blanc, le rouge, le noir et le vert; il ajoute, il est vrai, que l'emploi de ces quatre couleurs n'est pas absolument rigoureux; l'écarlate peut, selon lui, être substitué au rouge, le violet au noir, la couleur bysse au blanc, et le safran au vert. Il est probable que les parements des autels étaient soumis, comme les vêtements ecclésiastiques, à ces lois, et il faut les distinguer des couvertures ou nappes rouges, grises et noires dont parle l'évêque de Mende dans son troisième chapitre, cité plus haut. En changeant la couleur des vêtements ecclésiastiques suivant les différents temps de l'année, le clergé changeait également, comme cela se pratique encore aujourd'hui, la couleur des parements d'autels, lorsque ces parements étaient faits en étoffes. Il en était de même des voiles et courtines entourant les autels; ces tentures étaient variables. Nous ajouterons, au sujet des voiles et courtines, qu'ils n'étaient pas uniformément disposés pendant le moyen âge autour des autels. «Outre qu'aujourd'hui, dit Thiers (chap. XIV) 41 41 Thiers écrivait ceci en 1688.

, il y a peu de ciboires au-dessus des autels, hors l'Italie, il n'y a point d'autels qui aient des voiles ou rideaux tout autour. La vérité est qu'en plusieurs anciennes églises, tant séculières que régulières, les principaux autels ont des voiles au côté droit et au côté gauche; mais ils n'en ont ni au devant, ni au derrière, parce qu'au derrière il y a des retables, des tableaux ou des images en relief, et que le devant est entièrement ouvert, si ce n'est qu'en carême on y met ces voiles dont parlent Beleth 42 42 In explicat. divin. offic. , C. LXXXV.

, Durand 43 43 Rational , C. III, L. I.

, et les Uz de Citeaux 44 44 C. 15.

. En d'autres églises, les autels n'ont point du tout de voiles, quoiqu'il y ait apparence qu'ils en ont eu autrefois, ou au moins à droite et à gauche, ce qui se reconnoît par les pilastres ou colonnes de bois ou de cuivre que l'on y voit encore à présent. Enfin il y a une infinité d'autels qui non-seulement n'ont point du tout de voiles, mais qui ne paraissent pas même en avoir eu autrefois, n'ayant aucun vestige de pilastres ou colonnes. Il y en avoit cependant autour des anciens autels, dans les églises d'Orient, comme dans celles d'Occident, et on les y tenoit dépliés et étendus (fermés) au moins pendant la consécration et jusqu'à l'élévation de la sainte hostie, afin de procurer plus de vénération aux divins mystères.» Après une dissertation étendue sur l'usage des voiles posés au devant des autels grecs, Thiers termine son chapitre en disant: «À l'égard des églises d'Occident, nous avons des preuves de reste comme les autels y étoient entourés de voiles attachés aux ciboires, à leurs arcades, ou aux colonnes qui les soutenoient. Il ne faut que lire les vies des papes écrites par Anasthase le bibliothécaire pour en être convaincu, et surtout celles de Serge I, de Grégoire III, de Zacharie, d'Adrien I, de Léon III, de Pascal I, de Grégoire IV, de Serge II, de Léon IV, de Nicolas I; on y verra que ces souverains pontifes ont fait faire en diverses églises de Rome, les uns vingt-cinq, les autres huit, et la plupart quatre voiles d'étoffes précieuses pour être tendus autour des autels; pour être suspendus aux ciboires des autels; pour être attachés aux arcades des ciboires autour des autels... Guillaume le bibliothécaire, «qui a ajouté les vies de cinq papes, savoir: d'Adrien II, de Jean VIII, de Martin II, ou Marin I, d'Adrien III et d'Étienne VI, à celles qu'Anasthase a finies par Nicolas I, parle encore de ces mêmes voiles, dans la vie d'Étienne VI, où il dit que ce pape donna un voile de lin et trois autres voiles de soie pour mettre autour de l'autel de l'église de Saint-Pierre à Rome...» Thiers, qui ne va guère chercher ses documents que dans les textes, ne paraît pas certain que dans l'église d'Occident il y eût eu des voiles devant les autels.

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.