Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Les derniers constructeurs romans, ceux qui après tant d'essais en viennent à repousser le plein cintre, ne sont pas des rêveurs: ils ne raisonnent point sur le sens mystique d'une courbe; ils ne savent pas si l'arc en tiers-point est plus religieux que l'arc plein cintre; ils bâtissent, ce qui est plus difficile que de songer creux. Ces constructeurs ont à soutenir des voûtes larges et hautes sur des piles isolées: ils tremblent à chaque travée décintrée; ils apportent chaque jour un palliatif au mal apparent; ils observent avec inquiétude le moindre écartement, le moindre effet produit, et cette observation est un enseignement incessant, fertile; ils n'ont que des traditions vagues, incomplètes, l'obscurité autour d'eux, les monuments qu'ils construisent sont leur unique modèle; c'est sur eux qu'ils font des expériences; ils n'ont recours qu'à eux-mêmes, ne s'en rapportent qu'à leurs propres observations.

Lorsqu'on étudie scrupuleusement les constructions élevées au commencement du XIIe siècle, que l'on parvient à les classer chronologiquement, que l'on suit les progrès des principales écoles qui bâtissent en France, en Bourgogne, en Normandie, en Champagne, on est encore saisi aujourd'hui par cette sorte de fièvre qui possédait ces constructeurs; on partage leurs angoisses, leur hâte d'arriver à un résultat sûr; on reconnaît d'un monument à l'autre leurs efforts; on applaudit à leur persévérance, à la justesse de leur raison, au développement de leur savoir si borné d'abord, si profond bientôt. Certes, une pareille étude est utile pour nous, constructeurs du XIXe siècle, qui sommes disposés à prendre l'apparence pour la réalité, et qui mettons souvent la vulgarité à la place du bon sens.

Déjà, au commencement du XIIe siècle, l'arc en tiers-point était adopté pour les grandes voûtes en berceau dans une partie de la Bourgogne, dans l'Île-de-France et en Champagne, c'est-à-dire dans les provinces les plus avancées, les plus actives, sinon les plus riches. Les hautes nefs des églises de Beaune, de Saulieu, de la Charité-sur-Loire, de la cathédrale d'Autun, sont couvertes par des voûtes en berceau formées de deux arcs de cercle se coupant, bien que, dans ces monuments mêmes, les archivoltes des portes et des fenêtres demeurent pleins cintres. C'est une nécessité de construction qui impose l'arc brisé dans ces édifices, et non un goût particulier; car, fait remarquable, tous les détails de l'architecture de ces monuments reproduisent certaines formes antiques empruntées aux édifices gallo-romains de la province. Grâce à cette innovation de l'arc brisé appliqué aux berceaux, ces églises sont restées debout jusqu'à nos jours, non sans avoir cependant subi des désordres assez graves pour nécessiter, deux siècles plus tard, l'emploi de moyens nouveaux propres à prévenir leur ruine.

Mais l'édifice dans lequel on saisit la transition entre le système de construction roman et celui dit gothique est le porche de l'église de Vézelay. Ce porche est à lui seul tout un monument composé d'une nef à trois travées avec collatéraux et galerie voûtée au-dessus. Le plan de ce porche, bâti vers 1150 2 2 Il faut dire ici que l'architecture bourguignonne était en retard de vingt-cinq ans au moins sur celle de l'Île-de-France; mais les monuments de transition nous manquent dans l'Île-de-France. L'église de Saint-Denis, élevée vers 1140, est déjà presque gothique comme système de construction, et les édifices intermédiaires entre celui-ci et ceux franchement romans n'existent plus ou ont été presque entièrement modifiés au XIIIe siècle.

, est tout roman et ne diffère pas de celui de la nef, élevée cinquante ans auparavant; mais sa coupe présente avec celle de la nef des différences notables. Déjà, vers la fin du XIe siècle, les constructeurs de la nef de l'église de Vézelay avaient fait un grand pas en remplaçant les voûtes hautes, en berceau jusqu'alors, par des voûtes d'arêtes; mais ces voûtes, établies sur plan barlong, engendrées par des doubleaux et des arcs formerets pleins cintres, font voir les tâtonnements, les incertitudes et l'inexpérience des constructeurs (voy. ARCHITECTURE RELIGIEUSE, fig. 21). Dans le porche, tous les arcs sont en tiers-point, les voûtes sont d'arêtes sans arcs diagonaux saillants, et construites en moellons bruts enduits; les voûtes hautes sont très-adroitement contre-buttées par celles des galeries de premier étage. Cet ensemble présente une stabilité parfaite.

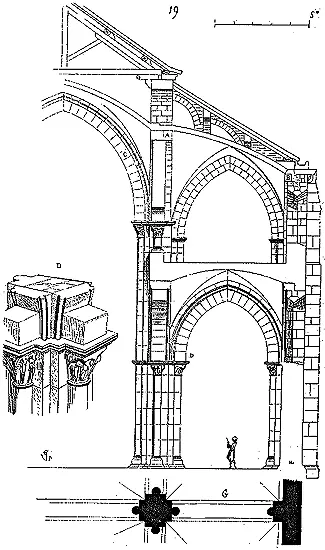

Nous donnons (19) la coupe transversale du porche de Vézelay; les voûtes des galeries sont engendrées par les formerets A des grandes voûtes, qui sont de véritables archivoltes, et par les formerets B, dont la naissance est beaucoup plus bas; de là l'inclinaison A B des clefs des voûtes latérales qui forment une buttée continue enserrant les grandes voûtes. Les travées étant barlongues et les formerets ayant leur naissance au même niveau que les arcs doubleaux C, la clef de ces fermerets A est à un niveau inférieur aux clefs de ces arcs doubleaux; les grandes voûtes, par suite de cette disposition, sont très-relevées, leurs arêtes saillantes peu senties. En D', nous avons figuré le détail des sommiers des arcs au niveau D de la pile, et en G le plan avec le départ des arcs et arêtes des voûtes. Cette construction de voûtes ne ressemble en rien à la construction romaine; déjà le principe d'indépendance entre les diverses parties de la bâtisse est admis et développé.

Cependant les voûtes du porche de Vézelay, sauf deux, sont dépourvues d'arêtiers ou d'arcs ogives saillants; elles ne tiennent que par l'adhérence des mortiers et forment chacune une concavité homogène, concrète, comme les voûtes romaines. Les deux seules voûtes de ce porche possédant des arêtiers pourraient s'en passer: ceux-ci ne sont qu'une décoration et ne portent réellement pas les remplissages en moellons. Mais c'était là une tentative qui eut bientôt des conséquences importantes. Les constructeurs avaient obtenu déjà, au moyen des arcs doubleaux et des formerets indépendants et résistants pour chaque voûte, une sorte de châssis élastique sur lequel, s'il survenait des tassements, ces voûtes pouvaient se mouvoir indépendamment les unes des autres. Ils voulurent aller plus loin: ils voulurent que les triangles concaves de ces voûtes fussent eux-mêmes indépendants les uns des autres; et pour ce faire, ils composèrent les voûtes de deux éléments bien distincts: les arcs et les remplissages; les arcs considérés comme des cintres permanents, élastiques, et les remplissages comme des concavités neutres destinées à fermer les triangles vides laissés entre ces arcs. Ils commencèrent par éviter une première difficulté qui jusqu'alors avait toujours gêné les architectes; ils revinrent à la voûte sur plan carré, comprenant deux travées barlongues, si la nécessité l'exigeait. C'est-à-dire qu'ils tracèrent leurs voûtes en projection horizontale, ainsi que l'indique la fig. 20.

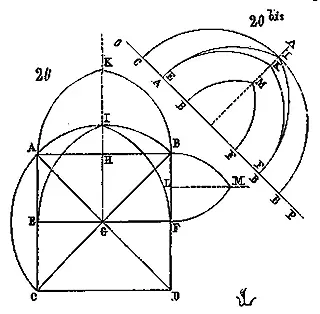

Soit ABCD un carré parfait ou à peu près, peu importe, comprenant deux travées de nefs AE BF, EC FD; ce sont les diagonales AD BC qui engendrent la voûte; ces deux diagonales sont les diamètres de deux demi-cercles parfaits, rabattus sur le plan; ces deux demi-cercles étant de même diamètre se rencontrent nécessairement au point G, qui est la maîtresse clef. Prenant une longueur égale au rayon GA et reportant ce rayon sur la perpendiculaire G I, on a tracé l'arc brisé EIF de manière à ce que le point I tombe sur le point G: c'est l'arc doubleau dont la projection horizontale est en EF. Prenant une longueur moins grande que le rayon GA, mais plus grande que la moitié de la largeur AB de la nef, et la reportant sur la perpendiculaire HK, on a tracé l'arc brisé AKB: c'est l'arc doubleau dont la projection horizontale est en A B ou en CD. Enfin, prenant une longueur LM moindre que la ligne HK et plus grande que la moitié de la ligne BF, on a tracé l'arc brisé BMF: c'est le formeret dont la projection horizontale est en BF, FD, etc. Taillant des cintres en bois suivant ces quatre courbes rabattues sur une même ligne OP (20 bis), on a bandé des arcs extradossés en pierre sur ces cintres, et on a obtenu l'ossature de la voûte représentée par la fig. 21.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.