Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

La méthode expérimentale suffit pour donner ces résultats, et, à la fin du XIIe siècle, les constructeurs n'en avaient point d'autre. C'est à nous de démontrer l'exactitude de cette méthode.

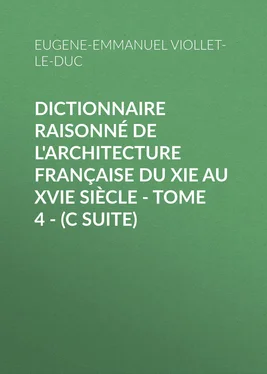

Nous venons de dire que le point K où commence la charge des remplissages donne un arc IK, qui est le cinquième environ du demi-cercle. Or (24) soit AB un quart de cercle, OC une ligne tirée à 45 degrés divisant ce quart de cercle en deux parties égales; les claveaux placés de C en B, s'ils ne sont maintenus par la pression des autres claveaux posés de B en D, basculeront par les lois de la pesanteur et pousseront par conséquent les claveaux posés de A en C. Donc c'est en C que la rupture de l'arc devrait avoir lieu; mais il faut tenir compte du frottement des surfaces des lits des claveaux et de l'adhérence des mortiers. Ce frottement et cette adhérence suffisent encore pour maintenir dans son plan le claveau F et le rendre solidaire du claveau inférieur G. Mais le claveau F participant à la charge des claveaux posés de F en B entraîne le claveau G et quelquefois un ou deux au-dessous jusqu'au point où les coupes des claveaux donnent un angle de 35 degrés, lequel est un peu moins du cinquième du demi-cercle. C'est seulement au-dessus de ce point que la rupture se fait lorsqu'elle doit avoir lieu (voy. fig. 16) et par conséquent que la charge active commence.

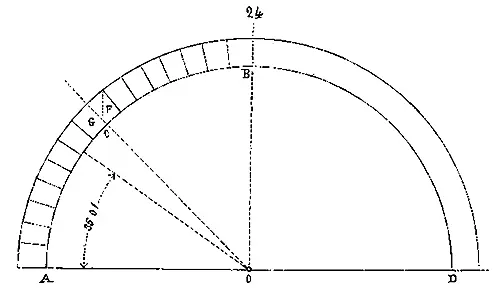

Soit calcul théorique ou pratique, il est certain que les constructeurs du XIIe siècle comptèrent un moment réduire assez les poussées des voûtes pour se passer de buttées et les maintenir sur des piles d'une épaisseur médiocre, pourvu qu'elles fussent chargées; car ils ne pensèrent pas tout d'abord qu'il fût nécessaire d'opposer des arcs-boutants à des poussées qu'ils croyaient avoir à peu près annulées, soit par l'obliquité des arcs ogives, soit par la courbe brisée des arcs doubleaux. Cependant l'expérience leur démontra bientôt qu'ils s'étaient trompés. La résultante des poussées obliques des arcs ogives plein cintre, ajoutée à la poussée des arcs doubleaux en tiers-point, était assez puissante pour renverser des piles très-élevées au-dessus du sol et qui n'étaient qu'un quillage sans assiette. Ils posèrent donc des arcs-boutants, d'abord seulement au droit des points de jonction A des trois arcs (25), et s'en passèrent au droit des points B recevant des arcs doubleaux isolés. Mais à quel niveau faire arriver la tête de ces arcs-boutants? C'était là une difficulté d'autant plus grande que le calcul théorique ne donne pas exactement ce point et qu'une longue expérience seule peut l'indiquer. Autant qu'on en peut juger par le petit nombre d'arcs-boutants primitifs conservés, voici quelle est la méthode suivie par les architectes.

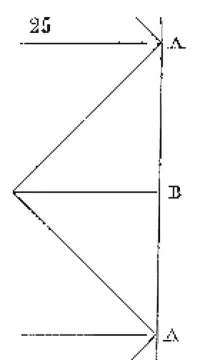

Soit (26) ABC l'arc doubleau séparatif des grandes voûtes; soit du point D, centre de l'arc AB, une ligne DE tirée suivant un angle de 35 degrés avec l'horizon; soit FG une tangente au point H; soit AI l'épaisseur du mur ou de la pile; la tangente FG rencontrera la ligne IK extérieure de la pile au point L. C'est ce point qui donne l'intrados du claveau de tête de l'arc-boutant. Cet arc est alors un quart de cercle ou un peu moins, son centre étant placé sur le prolongement de la ligne KI ou un peu en dedans de cette ligne. La charge MN de l'arc-boutant est primitivement assez arbitraire, faible au sommet M, puissante au-dessus de la culée en N, ce qui donne une inclinaison peu prononcée à la ligne du chaperon NM. Bientôt des effets se manifestèrent dans ces constructions, par suite des poussées des voûtes et malgré ces arcs-boutants; voici pourquoi: derrière les reins des arcs et des voûtes en T, on bloquait des massifs de maçonnerie bâtarde, autant pour charger les piles que pour maintenir les reins des arcs et de leurs remplissages. Ces massifs eurent en effet l'avantage d'empêcher la brisure des arcs au point H; mais toute la charge des remplissages agissant de K en O, et cette charge ne laissant pas d'être considérable, il en résulta un léger relèvement à la clef B, l'arc n'étant pas chargé de O en B, et par suite une déformation indiquée dans la fig. 26 bis. Cette déformation produisit une brisure au point O', niveau supérieur des massifs, et par conséquent une poussée très-oblique O'P au-dessus de la tête des arcs-boutants. Dès lors l'équilibre était rompu. Aussi fut-il nécessaire de refaire tous les arcs-boutants des monuments gothiques primitifs quelques années après leur construction; et alors ou on se contenta d'élever la tête de ces arcs-boutants, ou on les doubla d'un second arc (voy. ARC-BOUTANT).

Nous ne dissimulons pas, on le voit, les fausses manoeuvres de ces constructeurs; mais, comme tous ceux qui entrent dans une voie nouvelle, ils ne pouvaient arriver au but qu'après bien des tâtonnements. Il est facile, aujourd'hui que nous avons des monuments bâtis avec savoir et soin, comme la cathédrale d'Amiens ou celle de Reims, de critiquer les tentatives des architectes de la fin du XIIe siècle; mais à cette époque où l'on ne possédait guère que des monuments romans petits et assez mal construits, où les sciences exactes étaient à peine entrevues, la tâche nouvelle que les architectes s'imposaient était hérissée de difficultés sans cesse renaissantes, que l'on ne pouvait vaincre que par une suite d'observations faites avec le plus grand soin. Ce sont ces observations qui formèrent les constructeurs si habiles des XIIe et XIVe siècles. Il faut dire, à la louange des architectes du XIIe siècle, qu'ayant adopté un principe de construction neuf, sans précédents, ils en poursuivirent les développements avec une ténacité, une persévérance rares, sans jeter un regard en arrière, malgré les obstacles et les difficultés qui surgissaient à chaque épreuve. Leur ténacité est d'autant plus honorable qu'ils ne pouvaient prévoir, en adoptant le principe de construction des voûtes gothiques, les conséquences qui découlaient naturellement de ce système. Ils agirent comme le font les hommes mus par une forte conviction, ils ouvrirent, pour leurs successeurs, une voie large et sûre, dans laquelle l'Europe occidentale marcha sans obstacles pendant trois siècles. Toute conception humaine est entachée de quelqu'erreur, et le vrai immuable, en toute chose, est encore à trouver; chaque découverte porte dans son sein, en voyant le jour, la cause de sa ruine; et l'homme n'a pas plus tôt admis un principe, qu'il en reconnaît l'imperfection, le vice; ses efforts tendent à combattre les défauts inhérents à ce principe.

Or, de toutes les conceptions de l'esprit humain, la construction des édifices est une de celles qui se trouvent en présence des difficultés les plus sérieuses, en ce qu'elles sont de natures opposées, les unes matérielles, les autres morales. En effet, non-seulement le constructeur doit chercher à donner aux matériaux qu'il emploie la forme la plus convenable, suivant leur nature propre; il doit combiner leur assemblage de manière à résister à des forces diverses, à des agents étrangers; mais encore il est obligé de se soumettre aux ressources dont il peut disposer, de satisfaire à des besoins moraux, de se conformer aux goûts et aux habitudes de ceux pour lesquels il construit. Il y a les difficultés de conception, les efforts de l'intelligence de l'artiste; il y a encore les moyens d'exécution dont le constructeur ne saurait s'affranchir. Pendant toute la période romane, les architectes avaient fait de vaines tentatives pour concilier deux principes qui semblaient inconciliables, savoir: la ténuité des points d'appui verticaux, l'économie de la matière et l'emploi de la voûte romaine plus ou moins altérée. Quelques provinces avaient, par suite d'influences étrangères à l'esprit occidental, adopté la construction byzantine pure.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 4 - (C suite)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.