GRISAILLE. (Voy. VERRIÈRE.)

GUETTE, s. f. Gaîte . La personne chargée de guetter au sommet des défenses des châteaux.

«Nous n'avons point de gaîte, sauriiez-vous gaitier? 24 24 Gautier d'Aupais . Fabliau du XIIIe siècle, pub. par Fr. Michel; 1835.

»

La gaîte était chargée non-seulement de prévenir les gens du château de tout ce qui se passait dans la campagne, mais aussi de jouer des airs à certains moments de la journée:

«Gautiers est demorez, s'acheta moïnel,

Grant buisine d'airain et cornet et fretel 25 25 Gautier d'Aupais . Fabliau du XIIIe siècle, pub. par Fr. Michel; 1835.

.»

Quelquefois le nom de gaite est donné au lieu où se tient le guetteur (voy. ÉCHAUGUETTE).

GUICHET, s. m. Petit vantail découpé dans le grand vantail d'une porte et pouvant s'ouvrir séparément (voy. PORTE).

GYPSERIE, s. f. Ouvrage léger en plâtre. On a fort employé le plâtre pendant le moyen âge, particulièrement pour enduire les intérieurs. Nous avons vu encore, dans le palais archiépiscopal de Narbonne, une petite rose dont les compartiments en plâtre séparaient deux salles voisines. Cet ouvrage datait du XIVe siècle. Bon nombre de manteaux de cheminées, dans les maisons, étaient faits en plâtre (voy. CHEMINÉE). On faisait aussi en plâtre des cloisons, des clôtures à jour dans les intérieurs des palais, des augets de plafond (voy. PLANCHER).

HALLE, s. f. Lieu enclos, couvert ou découvert, dans lequel des marchands, moyennant une redevance payée au seigneur dudit lieu, acquiéraient le droit de vendre certaines natures de marchandises. Dès les Xe et XIe siècles il y avait à Paris une halle qui se tenait sur un terrain entouré d'un fossé désigné sous le nom de Campelli , Champeaux , à peu près sur l'emplacement du marché des Innocents. «Au commencement du XIIe siècle, dit Sauval 26 26 L. IV.

, Louis le Gros y établit un nouveau marché pour les merciers et les changeurs... Philippe-Auguste, en 1181, y transféra la foire de Saint-Lazare... Deux ans après il y fit faire deux halles entourées d'une muraille garnie de logis et fermée de bonnes portes, afin que, quand il pleut, les marchands y pussent vendre leurs marchandises et les tenir à couvert en tout temps et en toute sûreté.» Les halles se multiplièrent singulièrement à Paris pendant le cours des XIIIe et XIVe siècles; saint Louis en fit établir plusieurs vers 1263. Généralement les halles, pendant le moyen âge, n'étaient autre chose qu'un espace appartenant à un seigneur féodal ou à la ville, sur lequel on permettait la vente de marchandises. La halle se tenait sur une place, sous des porches d'églises, sous des portiques de maisons, autour des beffrois, des hôtels de ville, sous des appentis. Par le fait, la halle n'avait pas un caractère monumental qui lui fût particulier. Il n'y a donc pas lieu de nous étendre ici sur ces établissements. Sauval, cependant, mentionne la halle aux draps en gros de Paris, qui, dès 1417, «consistait en vingt travées, avait six toises de large, et était couverte d'une voûte de pierre de taille.» Mais cette halle ayant été démolie en 1572, nous n'avons aucun renseignement sur sa structure.

HERSE, s. f. Harse , coulisse . Lourde claire-voie composée de pièces de fer ou de charpente assemblées, s'engageant verticalement dans deux rainures et formant un obstacle sous le passage d'une porte fortifiée. La herse se relève au moyen de contre-poids et d'un treuil; elle retombe par son propre poids. Les Romains connaissaient la herse; on la voit figurée sur des vignettes de manuscrits dès les IXe et XIe siècles. Toutefois, dans les édifices militaires encore debout, nous n'en connaissons pas qui soient antérieures au XIIe siècle.

Nous avons l'occasion de donner un certain nombre de combinaisons de herses à l'article PORTE.

HEURTOIR, s. m. Hurtoir . Marteau pour frapper aux portes. Les premiers heurtoirs paraissent avoir été de petits maillets suspendus extérieurement aux huis des portes.

«Bien sembloit l'hermitage de vieil antiquité.

Cele part est alée s'a à l'uisset hurté.

D'un maillet qui là pent a sus l'uis assené 27 27 Li Romans de Berte aus grans piés , ch. XLV. Édit. Techener; 1832.

.»

Les anneaux de fer attachés à des têtes de bronze en dehors des portes, dès une époque très-ancienne, servaient également de heurtoirs, car ils sont souvent munis d'une boule ou partie renflée qui frappait sur une grosse tête de clou. Ces anneaux facilitaient le tirage des vantaux lorsqu'on voulait les fermer; de plus ils étaient, à la porte de certaines églises, un signe d'asile. Pour requérir l'asile, il suffisait de saisir l'anneau. À ce sujet, Lebeuf 28 28 Histoire de la ville et du diocèse de Paris , t. I, p. 374.

dit avoir eu connaissance de cet ancien usage (mentionné d'ailleurs par Grégoire de Tours) dans l'histoire des miracles de saint Germain, recueillis par le moine Hérie d'Auxerre, sous Charles le Chauve. Au XVIe siècle, pour indiquer l'action de se servir du heurtoir, on disait tabuter à la porte 29 29 Cymbalum mundi .

.

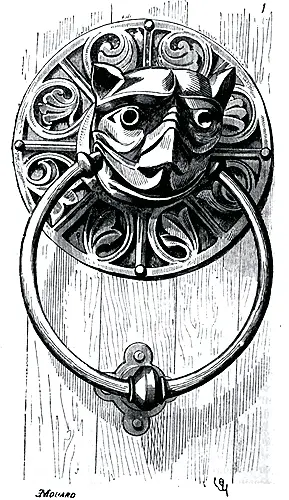

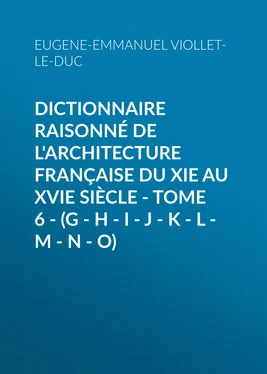

Voici (1) l'un des plus anciens heurtoirs à anneau que nous connaissions en France, et qui est attaché à la porte du nord de la cathédrale du Puy-en-Vélay; il date du XIe siècle; la tête de bronze est parfaitement conservée; l'anneau seul a été enlevé.

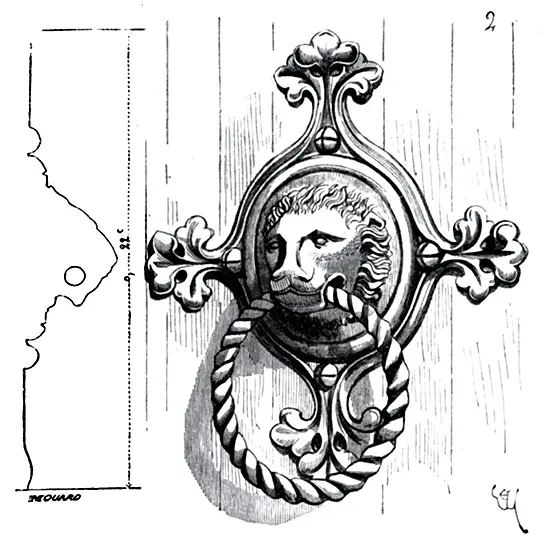

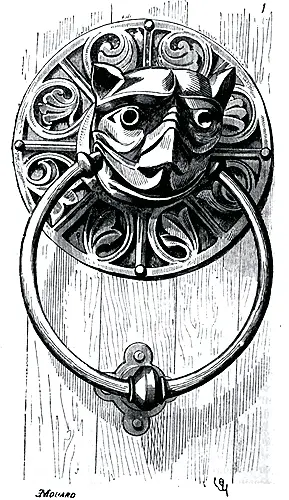

Nous en donnons un second (2) qui date du commencement du XIIIe siècle et qui est intact; il est attaché à la porte occidentale de la cathédrale de Noyon. Ici la tête et l'anneau sont en bronze.

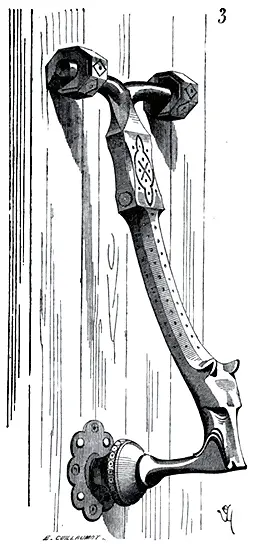

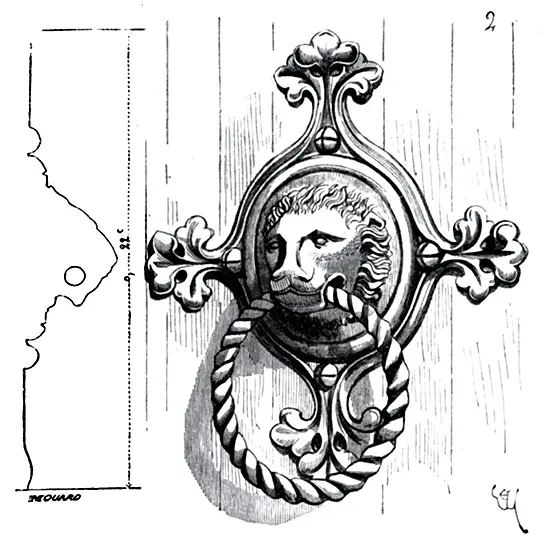

Mais ces heurtoirs à anneaux paraissent avoir été particulièrement destinés aux portes d'églises, par suite peut-être de cette tradition du droit d'asile. Aux vantaux des portes d'habitations, les heurtoirs sont primitivement, ainsi que nous le disions tout à l'heure, des maillets, puis plus tard des marteaux suspendus au moyen de deux tourillons. Les plus anciens dont nous ayons pu nous procurer des dessins sont très-simples de forme (3) 30 30 Heurtoir qui nous paraît être du XIVe siècle, et qui provient d'une porte d'une maison de Vézelay.

et ne sont ornés que par les gravures au burin qui couvrent la tige du marteau ainsi que les deux boucles servant à maintenir ses tourillons. Les heurtoirs du XVe siècle sont moins rares; il en existe un fort beau sur le vantail de la porte de l'Hôtel-Dieu de Beaune 31 31 Voy. l' Archit. viv. et domest. par MM. Verdier et Cattois, t, I, p. 6.

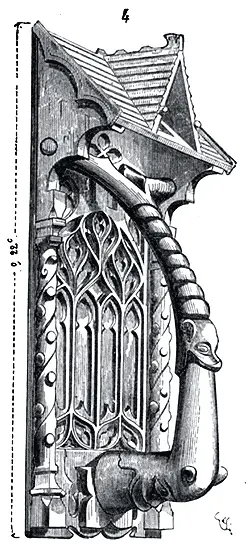

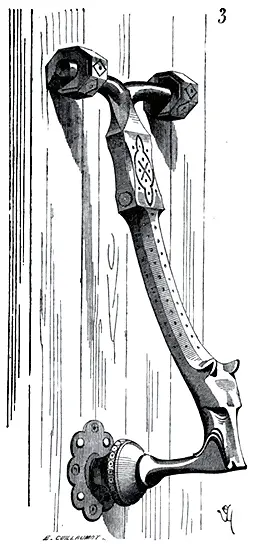

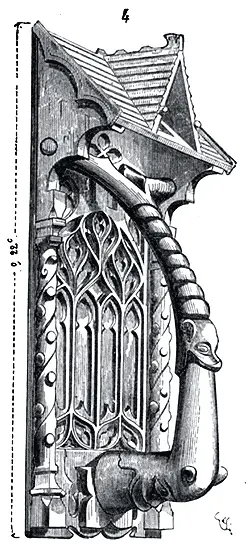

. En voici un autre qui provient de Châteaudun et qui est de la même époque (4).

Les tourillons du marteau sont garantis de l'humidité par un petit toit en appentis percé d'une lucarne. Le tout est en fer forgé d'un joli travail. L'un des plus beaux provient d'une maison de Troyes (5), et est actuellement déposé dans le musée archéologique de la ville.

Читать дальше

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)