Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

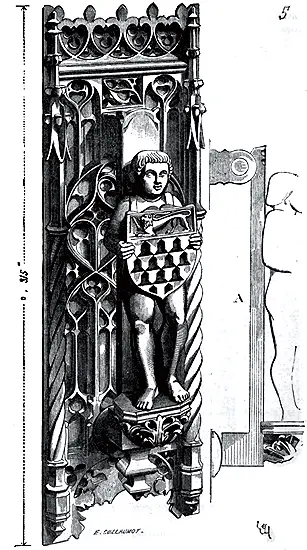

Il appartient également au XVe siècle, et le marteau se meut non plus au moyen de deux tourillons, mais est suspendu par un oeil à travers lequel passe un boulon. Devant la tige du heurtoir, sur un cul-de-lampe très-délicatement forgé et ciselé, est posé un enfant nu portant un écusson armoyé, vairé de... au chef de... chargé d'un lion léopardé de... Cette petite figure est une pièce de forge très-remarquable. En A, on voit le profil du marteau, moitié d'exécution. Probablement l'écu était peint aux couleurs du blason.

Au XVIe siècle, on en revient aux heurtoirs en forme d'anneau ou de boucle, avec poids à l'extrémité, pour les portes d'hôtels et de maisons. Il en existe de fort jolis de ce genre aux musées du Louvre et de Cluny. Les heurtoirs à marteau ne furent plus guère en usage que pour les portes d'habitations rurales.

Il y avait aussi des heurtoirs aux portes des châteaux forts.--«Atant es vous, chevalier qui hurte à la porte: et on vint as creniaus 32 32 La Chronique de Rains (XIIIe siècle), ch. XXXI. Publ. d'après le manuscrit de la Bib. imp., par Louis Pâris; 1837.

.» Toutefois il faut admettre que ces heurtoirs ne pouvaient être attachés qu'aux huis des poternes sans pont-levis, ou aux portes des barrières extérieures.

Les heurtoirs ont disparu de nos maisons et hôtels pour faire place aux sonnettes ou timbres, qui ont cet avantage de ne pas réveiller toute la maisonnée si quelque habitant attardé veut se faire ouvrir la porte au milieu de la nuit.

HÔPITAL. (Voy. HÔTEL-DIEU.)

HORLOGE, s. f. Reloige , reloge , orloge . Dès le XIe siècle, il y avait des horloges dans les églises et dans les châteaux. Ces horloges étaient habituellement placées à l'intérieur comme de grands meubles. Cet usage se perpétua jusqu'au XVIe siècle. Toutefois des sonneries annonçaient l'heure à l'extérieur.

«Quant il ont le convers oï

Durement furent esbahi

Qu'il n'orent oï soner cloche

Ne champenelle, ne reloge 33 33 Rutebeuf, Du segrestain et de la famme au chevalier (XIIIe siècle).

.»

Guillaume Durand, au XIIIe siècle, dans le chapitre Ier de son oeuvre 34 34 Cap. I, § XXXV.

, considère l'horloge comme une des parties essentielles de l'Église. «L'horloge, dit-il, sur laquelle on lit et on compte les heures, signifie l'empressement et le soin que les prêtres doivent avoir à dire les Heures canoniques au temps voulu, selon cette parole: Sept fois par jour je te louai, Seigneur.»

L'abbé Pierre de Chastelux donna, vers 1340, à l'abbaye de Cluny, une horloge remarquable en ce que son mécanisme présentait un calendrier perpétuel qui marquait l'année, le mois, la semaine, le jour, l'heure et les minutes, et un calendrier ecclésiastique qui désignait les fêtes et les offices de chaque jour. Cette horloge indiquait encore les phases de la lune, les mouvements du soleil, puis quantité de petites figurines mobiles représentant le mystère de la Résurrection, la Mort, saint Hugues et saint Odilon, abbés de Cluny, la sainte Vierge, la passion, etc. Les heures étaient annoncées par un coq qui battait des ailes et chantait à deux reprises; en même temps un ange ouvrait une porte et saluait la sainte Vierge; le Saint-Esprit descendait sur sa tête sous la forme d'une colombe, le Père Éternel la bénissait; un carillon harmonique de petites clochettes jouait un air; des animaux fantastiques agitaient leurs ailes, faisaient mouvoir leurs yeux; l'heure sonnait, et toutes les figurines rentraient dans l'intérieur de l'horloge 35 35 Hist. de l'abbaye de Cluny , par M. P. Lorain, p. 203.

.

Ces horloges compliquées étaient fort en vogue pendant les XIVe, XVe et XVIe siècles. À l'extérieur même, les sonneries des horloges étaient presque toujours accompagnées de Jacquemars , qui frappaient sur les timbres avec des marteaux. Quelques beffrois de nos villes du Nord, notamment celui de Compiègne, ont conservé ces jacquemars qui jouissent d'une grande popularité. Tout le monde a vu ou entendu parler des horloges célèbres des cathédrales de Lyon et de Strasbourg. La première horloge intérieure de Strasbourg fut commencée en 1352 et achevée en 1354, sous l'épiscopat de Jean de Lichtenberg; elle se composait d'un coffre de menuiserie, avec un grand disque en bois, représentant en peinture les indications relatives aux principales fêtes mobiles. Dans la partie du milieu se trouvait un cadran dont les aiguilles marquaient les mouvements du soleil et de la lune, les heures et leurs subdivisions. Le couronnement était orné d'une statuette de la Vierge, devant laquelle on voyait, à l'heure de midi, s'incliner trois mages; un coq chantait au même instant en battant des ailes. Un petit carillon jouait des airs à certaines heures. Cette horloge fut remplacée en 1547, puis refaite en 1838; c'est celle que nous voyons aujourd'hui sur la paroi du transsept méridional, en face de l'emplacement réservé à l'ancienne horloge 36 36 Voy. Descript. abrégée de l'horloge astron. de la cathéd. de Strasbourg , 1847.

.

On voit encore dans les cathédrales de Beauvais et de Reims des horloges dont les coffres datent du XIVe siècle. Elles sont toutes deux fort bien gravées dans le recueil publié par M. Gailhabaud 37 37 L'Architecture du Ve au XVIIe siècle , t. IV.

.

Sur les tours d'églises du XIIe au XIVe siècle, aucun espace n'est disposé pour le placement de cadrans pouvant être aperçus de loin; ce qui fait supposer qu'avant le XVe siècle, si des sonneries indiquaient les heures aux habitants des villes, il n'y avait point de cadrans extérieurs. On ne voit apparaître ceux-ci que vers la fin du XVe siècle. Ils sont alors couverts par de petits auvents, et façonnés soit en bois, soit en plomb, et revêtus de peintures.

HÔTEL, s. m. On donnait le nom d' hôtel aux habitations qui, dans les villes, appartenaient à des seigneurs ou à de riches particuliers, mais qui n'avaient point le caractère d'un château, c'est-à-dire qui ne possédaient point de droits féodaux.

La résidence des souverains dans Paris s'appelait le palais . Le Louvre, bâti hors les murs, était un château. On désignait les autres résidences souveraines établies dans Paris, mais qui n'avaient point un caractère féodal, non plus sous le nom de palais , mais sous celui d' hôtel . On disait l'hôtel Saint-Pol, l'hôtel des Tournelles. On disait aussi l'hôtel de Cluny, l'hôtel de Sens, l'hôtel de Bourbon, l'hôtel de Nevers, l'hôtel de la Trémoille. À Bourges, l'habitation de Jacques Coeur est un véritable hôtel. Toutefois, pour ne pas mettre de la confusion dans l'esprit de nos lecteurs, nous avons rangé les hôtels dans l'article MAISON, la différence entre l'hôtel et la maison étant souvent difficile à établir.

HÔTEL DE VILLE, s. m. Maison commune. Le mouvement politique qui se manifesta, dès le XIe siècle, dans un certain nombre de villes, et qui eut pour résultat l'affranchissement de la commune, chercha naturellement à centraliser la conjuration en élevant un édifice propre à contenir les jurés. Toutes fois qu'une charte de commune était octroyée, le droit d'ériger une maison commune et un beffroi s'y trouvait compris. Mais, jusqu'au XIVe siècle, les communes ont à subir des vicissitudes si diverses, aujourd'hui octroyées, demain abolies, qu'il nous reste bien peu de maisons de ville antérieures à cette époque, le premier acte de l'autorité qui abolissait la commune étant d'exiger la démolition de l'hôtel et du beffroi. «Les maisons communes, dit M. Champollion-Figeac 38 38 Droits et usages concernant les travaux de construction, etc., sous la troisième race des rois de France . Paris, 1860.

, appartenaient quelquefois au roi ou aux seigneurs suzerains qui en permettaient l'usage à de certaines conditions. En 1271, celle de Carcassonne provint d'un don royal, et le sénéchal y exerçait la police au nom du monarque 39 39 On observera que les Carcassonnais, chassés de l'ancienne ville après le siége mis par Trincavel, obtinrent du roi saint Louis de rebâtir une ville de l'autre côté de l'Aude (voy. ARCHITECTURE MILITAIRE).

... Celle de la ville de Limoges appartenait, en 1275, au vicomte de ce nom, qui permettait aux consuls de s'y assembler avec le prévôt pour discuter les affaires municipales, et elle portait le nom de Consulat . Elle avait cependant été construite par la commune; mais il fut reconnu que c'était sur un emplacement appartenant au vicomte, ce qui fut cause que la propriété lui fut adjugée sur sa réclamation.»

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 6 - (G - H - I - J - K - L - M - N - O)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)