1 ...7 8 9 11 12 13 ...26 Les grandes abbayes avaient le soin de bâtir leurs granges sur des terrains entourés de murs de clôture, défendus par des échauguettes et de bonnes portes flanquées. Ces centres de provisions de grains et de fourrages étaient occupés par des moines que l'on détachait temporairement dans ces établissements isolés au milieu des champs, par suite de quelque faute, et pour faire pénitence. Ils étaient habités aussi par des frères convers et par des paysans. Ils contenaient donc des logements disposés près des portes, et, la nuit, les voyageurs pouvaient trouver un gîte dans ces dépendances, signalées au loin par un fanal et le son d'une cloche suspendue au-dessus de l'une des entrées. Peu à peu les granges d'abbayes, avec leurs enceintes et logis, virent se grouper autour d'elles des habitations de paysans, et devinrent ainsi le noyau d'un hameau. Nous avons en France beaucoup de villages qui n'ont pas une autre origine, et qui ont conservé le nom de la Grange . En temps de guerre, les paysans se renfermaient dans l'enceinte et s'y défendaient de leur mieux. À l'instigation de quelque seigneur rival de l'abbaye, il leur arrivait aussi de piller les granges des moines ou d'y mettre le feu, ce qui ne leur était pas d'un grand profit.

Quelquefois ces bâtiments ruraux contenaient des étables à rez-de-chaussée; telle est la belle grange qui existe encore près de l'église de Saint-Martin-au-Bois, dans le département de l'Oise. Le rez-de-chaussée est voûté et est destiné à recevoir des troupeaux; au-dessus, un vaste grenier sert de magasin aux fourrages. Les granges sont elles-mêmes, dans certaines localités, des bâtiments fortifiés, entourés de fossés, flanqués de tours; toutefois cette disposition n'apparaît guère qu'au XVe siècle, c'est-à-dire à l'époque où la campagne, en France, était continuellement ravagée par des bandes de routiers.

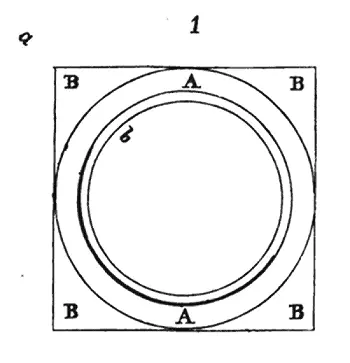

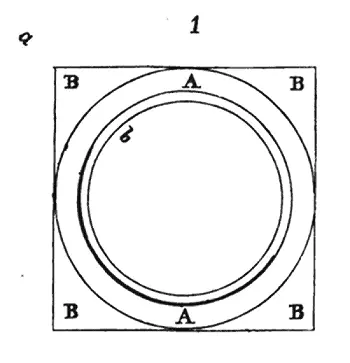

GRIFFE, s. f. C'est le nom que l'on donne à un appendice de la base des colonnes pendant une certaine partie du moyen âge. On sait que les bases des ordres ionique et corinthien romains se composent de tores circulaires reposant sur une plinthe carrée (1).

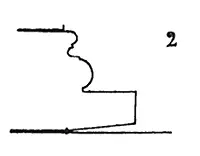

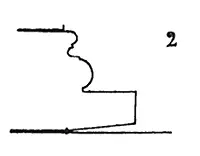

Il résulte de cette disposition que les tores A laissent quatre angles B, découverts, à surface supérieure horizontale, que le moindre mouvement de la colonne fait briser. Nous ne nions pas que la composition de ce détail architectonique ne soit parfaitement classique; mais, cet aveu fait, on nous permettra de considérer cette disposition comme vicieuse, au point de vue de la construction, peu rassurante même pour l'oeil, qui ne comprend pas à quoi servent ces angles minces réservés sous une charge verticale. Les anciens avaient eux-mêmes si bien senti l'inconvénient pratique de la plinthe carrée, qu'ils amaigrissaient, sous les diagonales ab , le lit inférieur de ces angles saillants (2). C'était un aveu de leur inutilité; il eût été plus simple de ne pas les conserver, et de donner à la plinthe une forme circulaire ou polygonale.

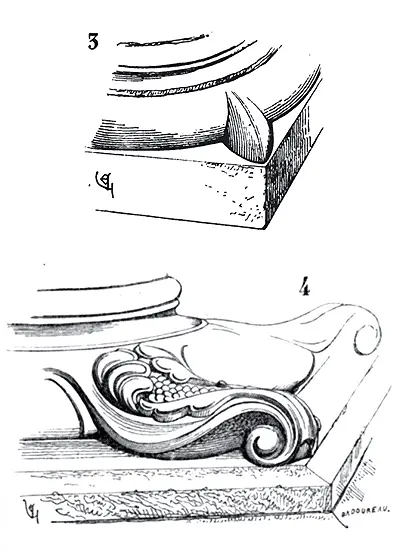

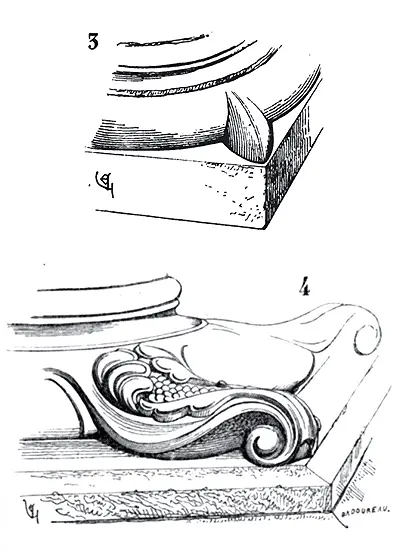

Il faut croire que les architectes romans voulurent éviter la casse des angles des plinthes de bases, car, dès le XIe siècle, nous observons déjà que, du dernier tore à l'angle de la plinthe, on laisse un appendice ou renfort qui donne un certain empattement et une plus grande résistance à ces angles. Ces premières griffes (3) sont très-simples de forme: ce sont des boutons, des ergots qui, partant du tore, s'appuient sur la surface triangulaire des quatre angles de la plinthe (voy. BASE). Mais bientôt, ces appendices étant fort près de l'oeil, on en fit des morceaux de sculpture très-soignés et souvent très-riches. Au XIIe siècle, dans les édifices rhénans, on voit des bases de colonnes cylindriques armées de griffes volumineuses, finement sculptées, qui amortissent puissamment les tores sur les plinthes.

Voici (4) une de ces griffes provenant des bases des gros piliers du choeur de la cathédrale de Strasbourg. Cet ornement donne à la base une fermeté très-convenable à ce membre de l'architecture, fermeté qui manque absolument à la base romaine; le gros tore inférieur, aplati (voy. BASE), se prête d'ailleurs à recevoir ces appendices.

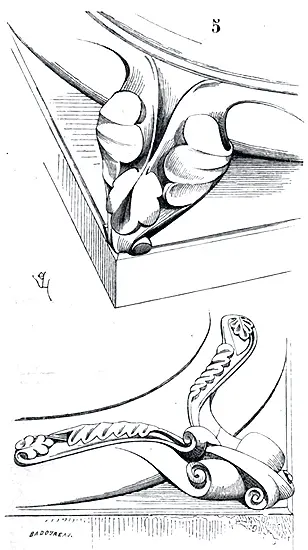

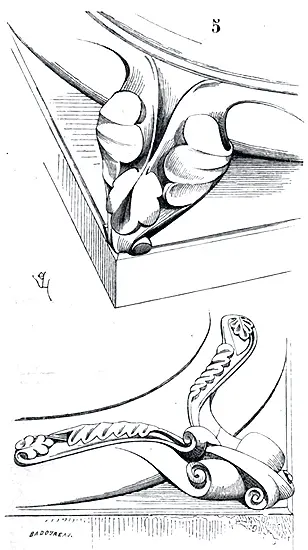

Autour du choeur de l'église abbatiale de Vézelay, les gros piliers cylindriques reposent sur des bases ornées de fort belles griffes (5).

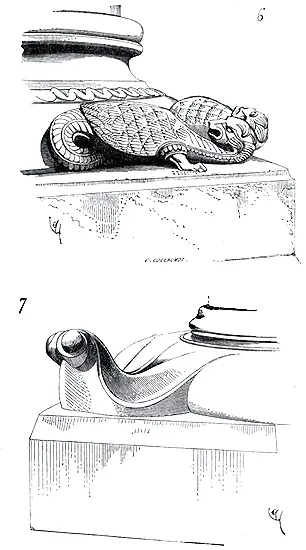

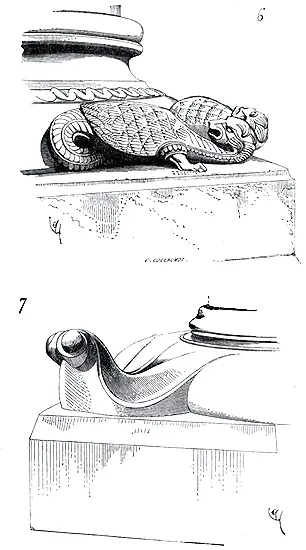

Nous en trouvons de très-remarquables, également sculptés, sur les angles des plinthes des grosses colonnes du sanctuaire de l'église collégiale de Poissy; quelques-unes (car ces griffes sont variées à chaque base) représentent des animaux fantastiques sculptés avec beaucoup de finesse (6). Ces deux exemples appartiennent à la fin du XIIe siècle. Au commencement du XIIIe siècle, les griffes sont moins variées comme forme; mais leur sculpture est énergique, bien appropriée à la place, largement modelée.

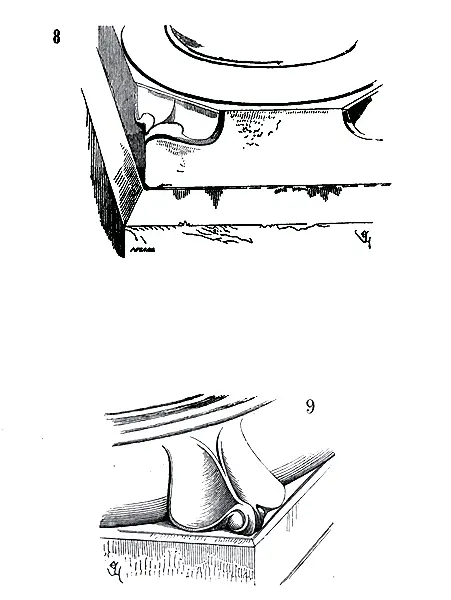

Voici (7) une des griffes provenant des bases du tour du choeur de la cathédrale de Laon. Cette feuille, terminée par un crochet, enroulée sur elle-même à son extrémité, se lie intimement au tore; elle semble avoir poussé sur sa surface et l'envelopper. On comprend que ces appendices puissants donnent de la solidité aux cornes de la plinthe et leur permettent de résister à une pression produite par un tassement irrégulier.

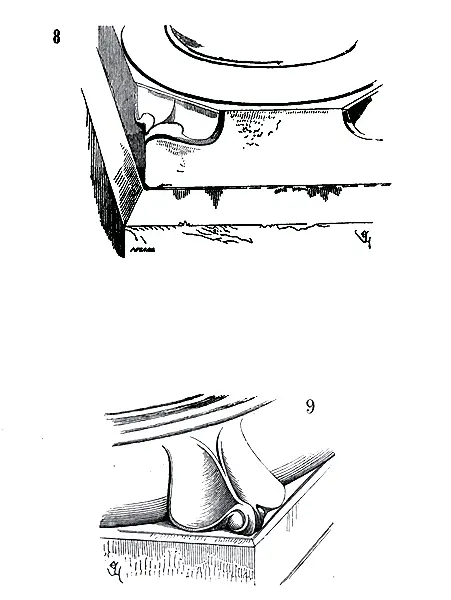

Quelquefois (au commencement du XIIIe siècle) la griffe n'est qu'un évidement pratiqué à l'angle d'une plinthe très-épaisse. On voit des exemples de ces sortes de griffes aux colonnes engagées des chapelles du tour du choeur de la cathédrale de Troyes (8).

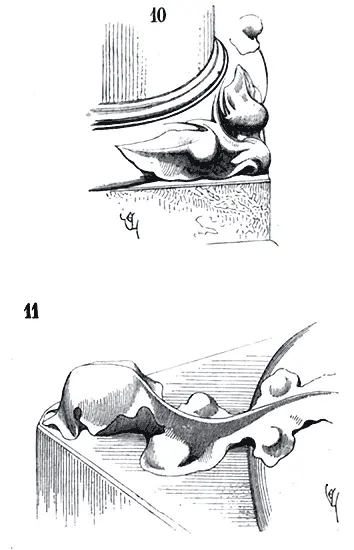

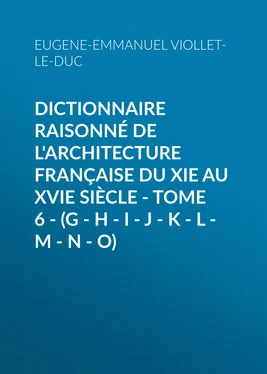

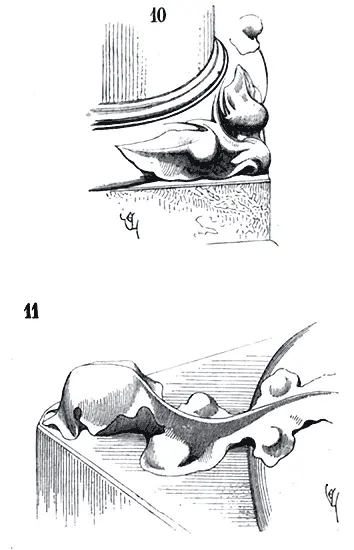

La griffe la plus vulgaire adoptée à cette époque affecte la forme d'une feuille d'eau, ressemblant assez au rez-de-coeur de l'architecture antique, mais d'un modelé plus énergique. C'est ainsi que sont sculptées les griffes des bases des colonnes de la partie inférieure de la cathédrale de Paris (9). Vers le milieu du XIIIe siècle, les plinthes des bases étant presque toujours taillées sur plan octogonal, la griffe disparaît. On la voit renaître dans quelques monuments du XIVe siècle, comme à la cathédrale (ancienne) de Carcassonne(10), à la cathédrale de Sens (11) 15 15 Pilier de gauche à l'entrée de la nef, repris au XIVe siècle.

. Elle disparaît définitivement au XVe siècle.

On peut regretter que ce bel ornement ait été complétement abandonné; et bien que si, par aventure, un architecte s'avisait de l'employer de nouveau, comme un appendice nécessaire, rassurant pour l'oeil, on ne manquerait pas d'accuser cet architecte de nous faire rétrograder vers les temps barbares. Il ne faut pas désespérer de lui voir reprendre la place qu'il occupait si légitimement.

Читать дальше

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)