Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Indépendamment de la coloration et du système harmonique des tons de la peinture décorative, les artistes des XIIe et XIIIe siècles notamment donnaient aux dessins des ornements peints des formes qui convenaient à la place qu'ils occupaient dans l'architecture. En effet, le dessin d'un ornement appliqué sur une surface modifie sensiblement celle-ci, comme nous l'avons indiqué sommairement dans la figure 6. Les litres, les bandeaux, se couvrent d'ornements courant horizontalement. Les piliers, les colonnes, les surfaces verticales, qui portent et doivent paraître rigides, ont leur surface occupée par des ornements ascendants.

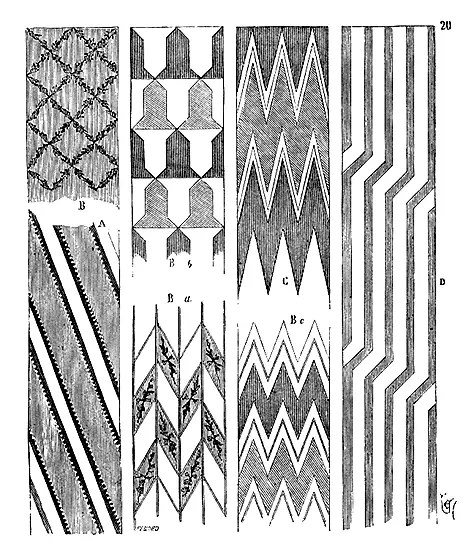

Voici quelques exemples (fig. 20) d'ornements empruntés à des peintures couvrant des colonnes des XIIe et XIIIe siècles. L'exemple A provient de colonnes des chapelles absidales de Saint-Denis. Il présente une torsade vert clair sur fond blanc jaune, bordée d'un filet brun rouge, avec perlé blanc à cheval sur le rouge et le vert 83 83 Ces ornements de colonnes sont présentés développés.

. Les exemples B proviennent de colonnes de l'église de Romans (Drôme). Celui B donne un treillis de feuillages rouges sur fond vert bleu; celui B a , un losangé vert bleu, avec dessins brun rouge sur fond blanc; celui B b , un vairé brun sombre et vert sur blanc; celui B c , un chevronné vert et rouge sur fond blanc, avec filet brun interposé. Le dessin C, qui est tracé sur un fût d'une colonne de l'église Saint-Georges de Boscherville, est un chevronné rouge laqueux et vert vif sur fond blanc, avec filet brun rouge vif interposé 84 84 Ces exemples de colonnes peintes appartiennent au XIIe siècle.

. L'exemple D, très-fréquent au XIIIe siècle, donne aux colonnes de la finesse et de la rigidité. Les ressauts des lignes verticales ont l'avantage de faire sentir la surface cylindrique de la colonne, toujours détruite par les cannelures, surtout si ces colonnes sont grêles. C'est ce besoin de conformer l'ornement peint à la structure, et d'appuyer même celle-ci par le genre de peinture, qui a fait adopter ces appareils si fréquents dans la décoration colorée des XIIe et XIIIe siècles particulièrement.

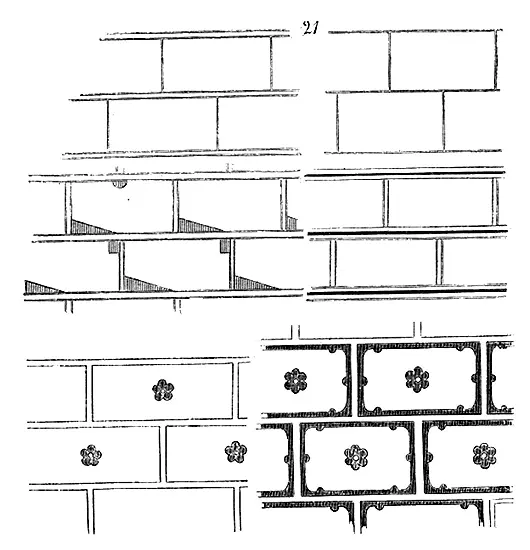

Ces appareils sont très-simples ou riches, ainsi que le fait voir la figure 21, blancs sur fond jaune ocre, ou, plus fréquemment, brun rouge sur fond blanc ou sur fond jaune pâle; les lignes ainsi filées au pinceau sur de grandes surfaces, simples, doublées, triplées ou accompagnées de certains ornements, présentent une décoration très-économique, faisant parfaitement valoir les litres, les bandeaux, les faisceaux de colonnes, les bordures couvertes d'une ornementation plus compliquée et de couleurs brillantes.

Dans les intérieurs, lorsque les parois et les piles sont peintes, la sculpture, naturellement, se couvre de couleurs; car il est à observer que les artistes du moyen âge, comme ceux de l'antiquité, n'ont pas admis la coloration partielle; ou bien ils n'ont pas peint les intérieurs, ou ils les ont peints entièrement. S'ils ne disposaient que de ressources minimes, quelquefois cette peinture n'était, sur une grande partie des surfaces, qu'un badigeon; mais ils pensaient que la peinture appelait la peinture, et qu'une litre colorée ne pouvait se poser toute seule sur un mur conservant son ton de pierre. C'est là un sentiment d'harmonie très-juste. S'il est parfois des exceptions à cette règle, c'est quand la peinture n'est considérée que comme un redessiné de la forme. On voit certaines sculptures de chapiteaux, par exemple, et des bas-reliefs, dont les ornements ou les figures sont redessinés en noir ou en brun rouge; certaines gorges de nervures ou de faisceaux de colonnettes remplies d'un ton brun, pour tracer la forme: mais cela n'est plus de la peinture, c'est du dessin, un moyen d'insister sur des formes que l'on veut faire mieux saisir. Parfois aussi, comme dans les voûtes du choeur de la cathédrale de Meaux, par exemple, on a eu l'idée de distinguer les claveaux des arcs ogives ou des arcs-doubleaux au moyen de deux tons différents. Ce sont là des exceptions. À l'article STATUAIRE, nous parlerons du mode de coloration des imageries et des statues, car les artistes du moyen âge ont le plus souvent admis, comme les Grecs de l'antiquité, que la statuaire devait être colorée. Quant à la sculpture d'ornement des intérieurs, tenue dans des tons clairs sur fonds sombres pendant l'époque romane et le XIIe siècle, vert clair ou jaune ocre sur fonds brun, pourpre et même noir, elle se colore plus vivement pendant le XIIIe siècle, et surtout pendant le XIVe, afin de se détacher en vigueur sur les parties simples, conformément au parti que nous avons signalé plus haut. Si l'or apparaît dans la décoration, les feuillages des chapiteaux sont dorés en tout ou partie sur fonds pourpre, bleu, ou vermillon. Si l'or est exclu, les ornements se couvrent de tons jaune, vert vif, sur fonds très-vigoureux, et le jaune est redessiné de traits noirs comme l'or; car jamais la dorure n'est posée sans être accompagnée d'épaisseurs et de dessous rouges, avec redessinés noirs, afin de nettoyer et d'éclaircir les formes de la sculpture. Ces traits noirs sont brillants, posés au moyen d'une substance assez semblable à notre vernis, et ont toujours un oeil brun. De cette manière la dorure prend un éclat et un relief merveilleux, elle n'est jamais molle et indécise. Si la dorure est posée en grandes surfaces, comme sur des fonds ou sur des draperies de statues, des gaufrures ou un glacis donnent un aspect précieux et léger à son éclat; on évite ainsi ces reflets écrasants pour la coloration voisine, les lumières trop larges et trop uniformément brillantes.

Terminons cet aperçu de la décoration peinte des intérieurs par une remarque générale sur le système adopté par les artistes du moyen âge. Tout le monde a vu des tapis dits de Perse, des châles de l'Inde, chacun est frappé de l'éclat doux et solide de ces étoffes et de leur harmonie incomparable. Eh bien! que l'on examine le procédé de coloration adopté par ces tisserands orientaux. Ce procédé est au fond bien simple. Mettant de côté le choix des tons, qui est toujours sobre et délicat, nous verrons que sur dix tons huit sont rompus, et que la valeur de chacun d'eux résulte de la juxtaposition d'un autre ton. Défilez un châle de l'Inde, séparez les tons, et vous serez surpris du peu d'éclat de chacun d'eux pris isolément. Il n'y aura pas un de ces pelotons de laine qui ne paraisse terne en regard de nos teintures, et cependant, lorsqu'ils ont passé sur le métier du Tibétain et qu'ils sont devenus tissus, ils dépassent en valeur harmonique toutes nos étoffes. Or cette qualité réside uniquement dans la connaissance du rapport des tons, dans leur juste division, en raison de leur influence les uns sur les autres, et surtout dans l'importance relative donnée aux tons rompus. Il ne s'agit pas en effet, pour obtenir une peinture d'un aspect éclatant, de multiplier les couleurs franches et de les faire crier les unes à côté des autres, mais de donner une valeur singulière à un point par un entourage neutre. Un centimètre carré de bleu turquoise sur une large surface brun mordoré acquerra une valeur et une finesse, telles qu'à dix pas cette touche paraîtra bleue et transparente. Quintuplez cette surface, non-seulement elle semblera terne et louche, mais elle fera paraître le ton brun chaud qui l'entoure lourd et froid. Il y a donc là une science, science expérimentale, il est vrai, mais que nos décorateurs possédaient à merveille pendant le moyen âge, ainsi qu'ils l'ont prouvé dans la peinture de leurs monuments, de leurs vignettes de manuscrits et de leurs vitraux; car ces lois, impérieuses déjà dans la coloration monumentale, sont bien autrement tyranniques encore dans la coloration translucide des vitraux, où chaque touche de couleur prend une si grande importance.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)