Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

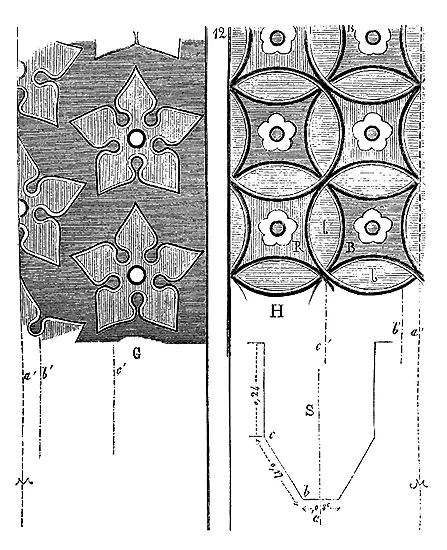

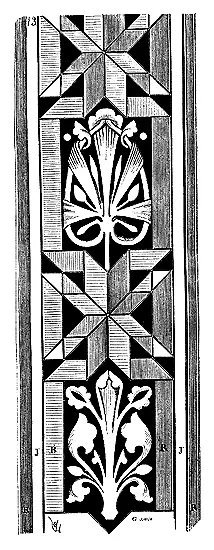

Pour la nervure C les rosettes sont pourpres, bordées d'un filet blanc intérieur et d'un filet noir extérieur; l'oeil est jaune, bordé de noir; le fond est bleu intense (indigo). Pour la nervure H, les amandes sont jaunes bordées d'un filet blanc à l'intérieur, noir à l'extérieur; les rosettes sont blanches, avec oeil jaune bordé d'un filet noir; les fonds sont alternativement bleu intense et rouge; le vert apparaît dans d'autres nervures. Quant aux bandes des clefs de triangles, nous en donnons un échantillon dans la figure 13.

Toutes ces bandes sont variées, mais toutes détachent le dessin sur fond noir; les méandres sont brun rouge, bleu clair et blanc avec filet blanc sur la rive antérieure. Les palmettes sont blanches avec quelques parties bleu très-clair, modelées au moyen de hachures brun rouge. Le système harmonique de coloration de cette salle,--car cette église n'est à proprement parler qu'une salle à deux nefs,--est celui-ci: pour les parties verticales, les murs, les tapisseries, harmonie la plus simple, celle qui est donnée par les tons jaune et rouge sur fond blanc avec rehauts noirs; mais pour les voûtes, plus éloignées de l'oeil et que l'on ne voit qu'à travers l'atmosphère colorée par la lumière passant à travers des verrières brillantes de ton, harmonie dans laquelle le bleu clair et le bleu intense interviennent, et par suite le pourpre et le vert, le tout rehaussé par des fonds et filets noirs: fonds noirs pour les bandes des triangles des voûtes, filets noirs seulement pour redessiner les ornements des nervures. En effet, le redessiné noir devient nécessaire dès que l'on passe à une harmonie composée des trois couleurs, jaune, rouge et bleu avec leurs dérivés; car s'il y a une si grande différence de valeur entre le jaune et le rouge brun, qu'il n'est pas nécessaire de séparer le hrun rouge du jaune ocre par un trait noir, il n'en est pas ainsi quand on juxtapose deux couleurs dont les valeurs sont peu différentes, comme le pourpre et le bleu, le bleu et le rouge, le bleu clair et le jaune, le vert et le pourpre, etc.; le filet noir devient alors absolument nécessaire pour éviter la bavure d'un ton sur l'autre, et par suite la décomposition de l'un des deux. Ainsi, si vous couchez un ton bleu immédiatement à côté d'un ton pourpre, vous rendrez le pourpre gris et louche si le bleu est intense, où le bleu clair azuré, lilas même, si le pourpre est vif. Plus on s'éloignera de l'objet peint, plus cette décomposition de l'un des deux tons, et quelquefois des deux, sera complète. Mais si, entre ce bleu et ce pourpre vous interposez, comme dans l'exemple G (fig. 12), un filet noir et un filet blanc même doublant le noir, vous isolez chacun des tons, vous leur rendez leur valeur; ils influent l'un sur l'autre sans se confondre et se nuire par conséquent; ils contribuent à une harmonie, précisément parce qu'ils gardent chacun leur qualité propre et qu'ils agissent (qu'on nous passe le mot) dans la plénitude de cette qualité. En musique, pour qu'il y ait accord, il faut que chacune des notes données, devant concourir à l'accord, soit juste; mais si une seule de ces notes est fausse, l'accord ne saurait exister. Eh bien! il en est de même dans la peinture décorative: pour qu'il y ait accord, il faut que chaque ton conserve, à part lui, toute sa pureté; pour qu'il la conserve, il ne faut pas que sa coloration ou sa valeur soit faussée par le mélange d'un ton voisin, mélange qui se fait surtout à distance, si l'on n'a pas pris le soin de circonscrire chaque ton par du noir, qui n'est pas un ton. Le blanc seul serait insuffisant à produire cet effet, parce que le blanc se colore et subit le rayonnement des tons voisins. Le noir est absolu, il peut seul circonscrire chaque ton. Il faut donc établir entre les tons d'une peinture décorative cette échelle harmonique de valeurs dont nous avons parlé plus haut, mais, il faut aussi tenir compte du rayonnement plus ou moins prononcé de ces tons; rayonnement qui augmente en raison de la distance à laquelle l'oeil est placé. Ainsi, par exemple, le bleu rayonne plus qu'aucune autre couleur. Une touche bleue sur un fond jaune, près de l'oeil n'altère presque pas le jaune; à, distance, cette même touche bleue rendra le jaune vert sale et le bleu paraîtra gris. Si la touche bleue est cernée d'un trait noir, le jaune sera moins altéré; si entre la touche bleue et le jaune vous interposez un trait noir et un trait brun rouge, le fond jaune conservera sa valeur réelle, le brun rouge circonscrira entièrement le bleu, qui demeurera pur.

Les peintres décorateurs du moyen âge ont poussé aussi loin que possible cette connaissance de la valeur des tons, de leur influence et de leur harmonie; et si les essais qu'on a tentés de nos jours n'ont guère réussi, ce n'est point à ces peintres qu'il faut s'en prendre, mais à notre ignorance à peu près complète en ces matières. Le système harmonique simple pour les parties verticales plus près de l'oeil, composé déjà pour les voûtes, employé dans la décoration de l'église des Jacobins d'Agen, établit une transition des plus intéressantes à observer. Les décorateurs de cette salle ont été avares de bleu, et cependant, ne l'employant qu'en très-petites surfaces, ils ont immédiatement admis le pourpre, le vert et les filets noirs. Ils n'ont admis que deux tons bleus, le bleu intense (valeur indigo, mais moins azuré), et le bleu limpide (cobalt mélangé de blanc); quant au pourpre, il est brillant, comme celui qu'on pourrait obtenir avec un glacis de laque garance avec une pointe de bleu minéral sur une assiette de mine-orange posée claire. Les touches vertes, très-rares d'ailleurs, sont vives et tendent au jaune. Les bruns rouges sont éclatants, ils ont la valeur du vermillon avec plus de transparence. Les jaunes sont du plus bel ocre mélangé parfois d'une pointe de cinabre. D'or il n'en est pas une parcelle; c'est que l'or est commandé par la présence du bleu en grande surface. Nous l'avons dit tout à l'heure, le bleu est une couleur qui rayonne plus qu'aucune autre, c'est-à-dire que sa présence altère jusqu'à un certain point tous les autres tons; avec le bleu le rouge chatoie, le jaune verdit, les tons intermédiaires grisonnent ou sont criards. L'or seul, par ses reflets métalliques, peut rétablir l'harmonie entre les tons, quand le bleu apparaît en grande surface. L'or a cette qualité singulière, bien qu'il donne une gamme de tons jaunes, de ne pas être verdi par le bleu et de ne pas altérer son éclat. Il prend, dans ses ombres, des tons chauds qui tiennent lieu du brun rouge que nous interposions ci-dessus entre le jaune ocre et le bleu; dans les demi-teintes, il acquiert des reflets verdâtres qui ont une valeur puissante et qui azurent le bleu. Dans les clairs, il scintille et prend un éclat qui ne peut être altéré par aucun ton, si brillant qu'il soit. L'or devient ainsi comme un thème dominant des accords, thème assez puissant pour maintenir l'harmonie entre des tons si heurtés qu'ils soient. Il empêche le rayonnement du bleu, et l'azure tellement, qu'il faut le verdir pour qu'il ne paraisse pas violet; il éclaircit le rouge (vermillon) par la chaleur extraordinaire de ses ombres; il donne aux verts un éclat qu'ils ne pourraient avoir à côté de surfaces bleues; il réchauffe le pourpre par ses demi-teintes verdâtres. Ce n'est donc pas un désir assez vulgaire de donner de la richesse à une décoration peinte qui a fait employer l'or en si grande quantité pendant le XIIIe siècle, c'est un besoin d'harmonie imposé par l'adoption du bleu en grande surface, et l'adoption du bleu en grande surface est commandée par les vitraux colorés. Cette question mérite d'être examinée. Au XIIe siècle, ainsi que nous l'avons vu, on avait adopté une harmonie décorative simple et claire, composée de blanc, de tons jaunes, brun rouge, verdâtres, gris, gris ardoise, gris noir. Lorsque l'on en vint à poser des verrières très-vivement colorées, et que la lumière, éclairant les intérieurs, fut décomposée par l'interposition de ces vitraux, on s'aperçut bientôt que ces tons clairs s'alourdissaient et prenaient un aspect louche: on multiplia les traits noirs pour rendre de l'éclat à ces peintures; mais le noir lui-même, sous le rayonnement des verrières colorées, grisonnait. On mit des touches bleues, mais il était difficile de les harmoniser avec les jaunes ocres, et en petite surface ces bleus faisaient taches. Alors on prit un parti franc, on osa coucher des voûtes entièrement en bleu, non pas en bleu pâle comme dans certaines décorations de l'époque romane, mais en bleu pur, vif, éclatant. Il ne fallut qu'un essai de ce genre pour faire voir que cette hardiesse devait faire modifier tout le système harmonique de la peinture décorative. D'abord, les voûtes bleues éclairées par la lumière décomposée des vitraux prirent un aspect tellement azuré, qu'elles paraissaient presque violettes, d'un ton lourd que rien ne pouvait soutenir. Sur ces voûtes bleues on essaya, comme correctif et pour rendre au bleu sa valeur réelle, de poser des touches rouges, mais le chatoiement du rouge sur le bleu ne faisait qu'azurer davantage cette couleur. On essaya des étoiles blanches, mais les étoiles blanches paraissaient grises; puis enfin on appliqua des étoiles d'or. Immédiatement le bleu prit sa valeur, et au lieu de paraître écraser le vaisseau, il s'éleva et acquit de la transparence. Soit que ces touches d'or prissent la lumière, soit qu'elles restassent dans l'ombre, dans le premier cas, leur éclat jaune, brillant, métallique, adoucissait le ton bleu, dans le second, leur valeur d'un jaune brun très-chaud le bleuissait. Alors on put modifier ce ton bleu sans inconvénient, on le verdit un peu pour lui enlever tout aspect violet. Mais ce point de départ si intense, si brillant, si puissant, devait faire changer toute la gamme des tons admis jusqu'alors. Pour soutenir des voûtes bleues rehaussées de points d'or, aucune couleur n'était trop brillante ni trop intense, il fallut admettre le vermillon, et même le vermillon glacé de laque, les verts brillants, les pourpres transparents, et au milieu de tout cela jeter l'or comme élément harmonique, saillant, dominant le tout. On alla même jusqu'à plaquer des fonds d'émail ou de verre coloré et doré simulant un émail, des gaufrures dorées, des applications de verroteries. C'est ainsi que fut comprise la coloration de la sainte Chapelle du palais. Aucun genre de décoration n'est plus entraînant que la peinture. Si vous montez un ton, il faut monter tous les autres pour conserver l'accord; la première couche de couleur que vous posez sur une partie est une sorte d'engagement que vous vous imposez, qu'il faut rigoureusement tenir jusqu'au bout, sous peine de ne produire qu'un barbouillage repoussant. Depuis longtemps on se tire d'affaire avec de l'or; quand l'harmonie ne peut se soutenir, qu'elle n'a pas été calculée, on prodigue l'or. Mais l'or (qu'on nous permette l'expression) est un épice, ce n'est pas un mets; en jeter partout, toujours et à tout propos, peut-être n'est-ce qu'un aveu d'impuissance. Il est des peintures d'un aspect très-riche sans que l'or y entre pour la plus faible parcelle. L'or est l'appoint presque obligé du bleu; mais on peut produire un effet très-brillant sans bleu, et par conséquent sans or. Les peintures du donjon de Coucy, où il n'entre pas une parcelle de bleu ni d'or, sont vives, gaies, harmonieuses, chaudes et riches. Celles du réfectoire de la commanderie du Temple, à Metz 79 79 Ce réfectoire est aujourd'hui compris dans les ouvrages de la citadelle de Metz; il sert de magasin à fourrages.

, sont d'un éclat merveilleux, et l'or ni le bleu ne s'y trouvent. Cette peinture date de la première moitié du XIIIe siècle; elle décore une salle composée de deux nefs, avec une épine de colonnes portant un plafond en charpente (fig. 14, voy. le plan A). Sur les colonnes est posée une poutre maîtresse qui reçoit un solivage.

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)