Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

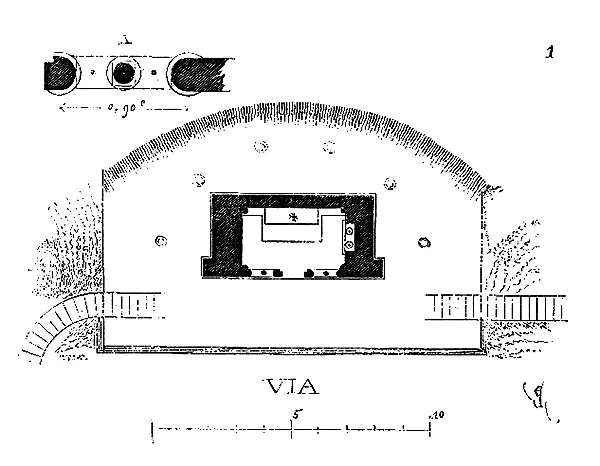

Un autel remplit le fond de la cellule. Une piscine est ménagée dans le mur de droite. Une voûte en arc d'ogives ferme cette cellule, et le mur du devant est percé d'une porte et de deux claires-voies. Nous traçons en A le détail du jambage de la porte avec une des claires-voies. La porte n'était fermée qu'au loquet, afin d'empêcher les bestiaux d'entrer dans la cellule. Les claires-voies n'étaient pas vitrées, mais munies de barres de fer verticales, comme l'indique le détail A.

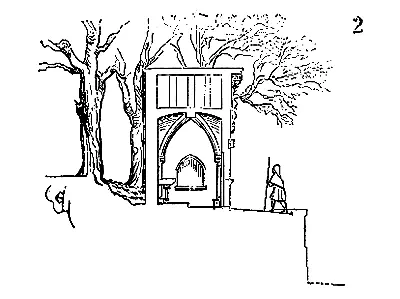

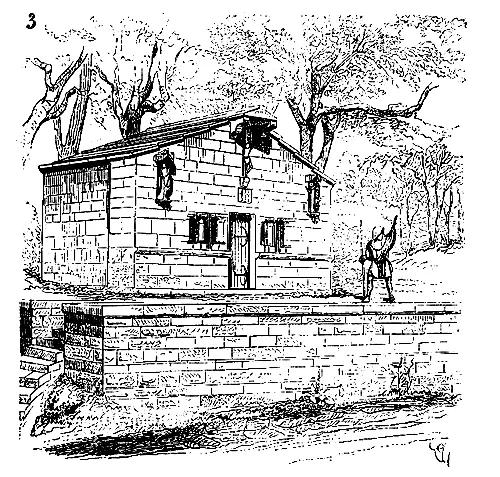

La figure 2 donne la coupe de ce reposoir, et la figure 3, son élévation perspective, avec le couronnement restauré 11 11 M. Leblan, architecte, a bien voulu relever pour nous ce curieux reposoir.

. Six grands arbres séculaires et probablement replantés à la même place, forment un ombrage sur le monument, lequel était couvert, semblerait-il, par des dalles, afin d'offrir un abri plus sûr et d'éviter des réparations.

Les deux niches latérales, refaites au XVIe siècle, sont veuves de leurs statues, et le crucifix que nous avons replacé sous le pignon n'existe plus. Mais au-dessus du linteau de cette porte on voit encore la petite niche carrée qui était destinée à contenir un falot. Un mur de soutènement, avec deux degrés, borde la voie publique, et laisse une terrasse en avant de l'édicule.

RESTAURATION, s. f. Le mot et la chose sont modernes. Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Ce n'est qu'à dater du second quart de notre siècle qu'on a prétendu restaurer des édifices d'un autre âge, et nous ne sachions pas qu'on ait défini nettement la restauration architectonique. Peut-être est-il opportun de se rendre un compte exact de ce qu'on entend ou de ce qu'on doit entendre par une restauration , car il semble que des équivoques nombreuses se sont glissées sur le sens que l'on attache ou que l'on doit attacher à cette opération.

Nous avons dit que le mot et la chose sont modernes, et en effet aucune civilisation, aucun peuple, dans les temps écoulés, n'a entendu faire des restaurations comme nous les comprenons aujourd'hui.

En Asie, autrefois comme aujourd'hui, lorsqu'un temple ou un palais subissait les dégradations du temps, on en élevait ou l'on en élève un autre à côté. On ne détruit pas pour cela l'ancien édifice; on l'abandonne à l'action des siècles, qui s'en emparent comme d'une chose qui leur appartient, pour la ronger peu à peu. Les Romains restituaient, mais ne restauraient pas, et la preuve, c'est que le latin n'a pas de mot qui corresponde à notre mot restauration, suivant la signification qu'on lui donne aujourd'hui. Instaurare, reficere, renovare , ne veulent pas dire restaurer, mais rétablir, refaire à neuf. Lorsque l'empereur Adrien prétendit remettre en bon état quantité de monuments de l'ancienne Grèce ou de l'Asie Mineure, il procéda de telle façon qu'il soulèverait contre lui aujourd'hui toutes les sociétés archéologiques de l'Europe, bien qu'il eût des prétentions aux connaissances de l'antiquaire. On ne peut considérer le rétablissement du temple du Soleil, à Baalbek, comme une restauration, mais comme une reconstruction, suivant le mode admis au moment où cette reconstruction avait lieu. Les Ptolémées eux-mêmes, qui se piquaient d'archaïsme, ne respectaient pas absolument les formes des monuments des vieilles dynasties de l'Égypte, mais les restituaient suivant la mode de leur temps. Quant aux Grecs, loin de restaurer, c'est-à-dire de reproduire exactement les formes des édifices qui avaient subi des dégradations, ils croyaient évidemment bien faire en donnant le cachet du moment à ces travaux devenus nécessaires. Élever un arc de triomphe comme celui de Constantin, à Rome, avec les fragments arrachés à l'arc de Trajan, ce n'est ni une restauration, ni une reconstruction; c'est un acte de vandalisme, une pillerie de barbares. Couvrir de stucs l'architecture du temple de la Fortune virile, à Rome, ce n'est pas non plus ce qu'on peut considérer comme une restauration; c'est une mutilation.

Le moyen âge n'eut pas plus que l'antiquité le sentiment de la restauration; loin de là. Fallait-il dans un édifice du XIIe siècle remplacer un chapiteau brisé, c'était un chapiteau du XIIIe, du XIVe ou du XVe siècle que l'on posait à sa place. Sur une longue frise de crochets du XIIIe siècle, un morceau, un seul, venait-il à manquer, c'était un ornement dans le goût du moment qu'on incrustait. Aussi est-il arrivé bien des fois, avant que l'étude attentive des styles fût poussée à ses dernières limites, qu'on était entraîné à considérer ces modifications comme des étrangetés, et qu'on donnait une date fausse à des fragments que l'on eût dû considérer comme des interpolations dans un texte.

On pourrait dire qu'il y a autant de danger à restaurer en reproduisant en fac-simile tout ce que l'on trouve dans un édifice, qu'en ayant la prétention de substituer à des formes postérieures celles qui devaient exister primitivement. Dans le premier cas, la bonne foi, la sincérité de l'artiste peuvent produire les plus graves erreurs, en consacrant, pour ainsi dire, une interpolation; dans le second, la substitution d'une forme première à une forme existante, reconnue postérieure, fait également disparaître les traces d'une réparation dont la cause connue aurait peut-être permis de constater la présence d'une disposition exceptionnelle. Nous expliquerons ceci tout à l'heure.

Notre temps, et notre temps seulement depuis le commencement des siècles historiques, a pris en face du passé une attitude inusitée. Il a voulu l'analyser, le comparer, le classer et former sa véritable histoire, en suivant pas à pas la marche, les progrès, les transformations de l'humanité. Un fait aussi étrange ne peut être, comme le supposent quelques esprits superficiels, une mode, un caprice, une infirmité, car le phénomène est complexe. Cuvier, par ses travaux sur l'anatomie comparée, par ses recherches géologiques, dévoile tout à coup aux yeux des contemporains l'histoire du monde avant le règne de l'homme. Les imaginations le suivent avec ardeur dans cette nouvelle voie. Des philologues, après lui, découvrent les origines des langues européennes, toutes sorties d'une même source. Les ethnologues poussent leurs travaux vers l'étude des races et de leurs aptitudes. Puis enfin viennent les archéologues, qui, depuis l'Inde jusqu'à l'Égypte et l'Europe, comparent, discutent, séparent les productions d'art, démasquent leurs origines, leurs filiations, et arrivent peu à peu, par la méthode analytique, à les coordonner suivant certaines lois. Voir là une fantaisie, une mode, un état de malaise moral, c'est juger un fait d'une portée considérable un peu légèrement. Autant vaudrait prétendre que les faits dévoilés par la science, depuis Newton, sont le résultat d'un caprice de l'esprit humain. Si le fait est considérable dans son ensemble, comment pourrait-il être sans importance dans ses détails? Tous ces travaux s'enchaînent et se prêtent un concours mutuel. Si l'Européen en est arrivé à cette phase de l'esprit humain, que tout en marchant à pas redoublés vers les destinées à venir, et peut-être parce qu'il marche vite, il sente le besoin de recueillir tout son passé, comme on recueille une nombreuse bibliothèque pour préparer des labeurs futurs, est-il raisonnable de l'accuser de se laisser entraîner par un caprice, une fantaisie éphémère? Et alors les retardataires, les aveugles, ne sont-ils pas ceux-là même qui dédaignent ces études, en prétendant les considérer comme un fatras inutile? Dissiper des préjugés, exhumer des vérités oubliées, n'est-ce pas, au contraire, un des moyens les plus actifs de développer le progrès?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.